2023年6月3日

産後頭痛の原因と解消法とは!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後頭痛の原因と解消法とは!】

産後に起こる頭痛の原因

産後に起こる頭痛は、複数の原因が考えられます。

①ホルモンバランスの変化

妊娠期間中には、ホルモンバランスが変化し、出産後に突然ホルモンバランスが戻ることで、頭痛を引き起こすことがあります。

②母乳育児による疲れ

母乳育児中には、赤ちゃんを抱っこすることや授乳による姿勢が続くため、首や肩に負荷がかかり、血行が悪くなることで頭痛を引き起こすことがあります。

③不足しがちな栄養素

産後は出産において失われた栄養素を補う必要がありますが、その摂取が不十分な場合、頭痛を引き起こすことがあります。

④睡眠不足やストレス

授乳や赤ちゃんの世話により、睡眠不足やストレスが蓄積されることがあり、これが原因で頭痛を引き起こすことがあります。

産後頭痛を解消する方法

産後頭痛を解消するためには、以下のような方法が効果的です。

①整体などで首の調整

産後は寝方や添い乳などで手枕をし首の歪みや水分不足などで頭痛が出ているかたがいらっしゃいます。

首や骨盤などは痛みなく子育てしていく時には必要となります。

②適切な栄養素を摂る

不足しがちな栄養素を含んだ食品や、栄養補助食品を摂取することで、体を十分に栄養で補い、頭痛を和らげることができます。

③休息やストレッチを行う

赤ちゃんの世話に伴うストレスを和らげるために、母親自身ができる休息やストレッチを行います。肩甲骨を開くストレッチや、軽いストレッチ運動、リラックス効果のあるお風呂なども有効です。

【まとめ】

産後頭痛は、ホルモンバランスの変化や母乳育児による疲れ、骨格の歪み、栄養不足、睡眠不足やストレスなど様々な原因によって引き起こされます。これらの頭痛を和らげるためには、骨格調整や休息やストレッチ、適切な栄養摂取、適切な睡眠時間を取りましょう。

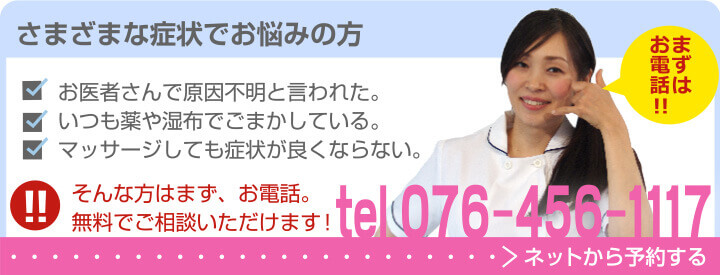

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年6月2日

産後の女性ホルモン乱れからくる腱鞘炎の原因と対策

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の女性ホルモン乱れからくる腱鞘炎の原因と対策】

産後の女性ホルモンの乱れが引き起こす腱鞘炎の症状

女性ホルモンに「プロゲステロン」というものがあります。 このホルモンは妊娠・出産を助けるホルモンです。 出産で開いた子宮や骨盤の収縮を促すなどの作用がありますが、その収縮作用は腱鞘炎の原因である腱鞘も狭くしてしまうと言われているので、さらに炎症を起こしやすくなっています。

具体的な症状としては、手首や指の痛み、しびれ、違和感、腫れ、痛みを強める動作の制限などがあります。痛みが強くなると日常生活にも大きな支障をきたすため、早期の治療が必要となります。

治療法については、まずは症状の原因を特定することが大切です。産後の女性の場合、ホルモンバランスの乱れによるものが多いため、運動療法や指導を行う整体やカイロプラクティック、漢方薬などでホルモンバランスを整える治療が有効です。

産後の女性が腱鞘炎を予防するためには?

産後の女性が腱鞘炎を予防するためには、以下のような対策が効果的です。

- 適度な運動を行うこと

腱鞘炎の原因の一つに「運動不足」が挙げられます。育児や家事に追われ忙しい日常生活の中でも、ストレッチや軽い運動を行うことで手首や指の筋肉を強化することができます。

- 整体で骨格調整

手の使い方や骨の開きで腱鞘炎の症状につながっている場合が多々あります。 当院では施術もしますが、指ではなく原因となる手首や肘にテーピングを巻き痛みを取ります。

- 十分な睡眠を取ること

体の回復には睡眠が不可欠です。赤ちゃんと一緒に早めの就寝を心がけましょう。

成長ホルモンが出る10時から2時はゴールデンタイムと言われ身体の回復をする時間なのでしっかり睡眠をとるようにしましょう。

腱鞘炎を予防するためには、正しい姿勢や体制を心掛けることが大切です。特に赤ちゃんを抱っこするときには、姿勢を正しくし、腕や手首を無理せず使うようにしましょう。

また、産後は無理な運動や重たい物の持ち上げなどを控え、軽めのストレッチや運動を取り入れることが大切です。さらに、ストレスをため込まずに適度な休息をとることも、腱鞘炎の予防につながります。

産後の女性は、運動量の増加や出産によるホルモンバランスの乱れから、腱鞘炎を発症しやすくなります。赤ちゃんの世話や授乳などで手首や腕を負担することも多く、腱鞘炎になるリスクが高まります。予防策としては、正しい姿勢と体制を心掛け、運動やストレッチをすること、そして適度な休息を取ることが大切です。特に、産後は身体の変化に気を配り、腱鞘炎を予防することが大切です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年6月1日

肩こりはストレスのサイン?心理的な原因と改善法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりはストレスのサイン?心理的な原因と改善法】

肩こりは、現代病と呼ばれる症状の一つで、多くの人が経験しているでしょう。肩こりが起こる原因には、悪い姿勢、運動不足、冷え、疲れなどが挙げられますが、実は心理的な原因も影響していることがあります。本記事では、肩こりの心理的原因と改善法について詳しく解説します。

肩こりの心理的原因とは?

肩こりの心理的原因は、主にストレスによるものです。ストレスを感じると、筋肉が緊張し、血流が悪くなって、肩こりや首こりが起こりやすくなります。具体的には、以下のような原因が考えられます。

□ コントロール欲求の高まり

ストレスや周りからの抑圧が高まると、自分で状況をコントロールしようとしてしまいがちです。そのため、肩や首の筋肉が緊張して硬くなって肩こりが起こります。

□ 感情のストレス

ストレスを感じると、不安やイライラ、怒り、他者や自分への否定などの感情が高まります。それらの感情によって、筋肉の緊張が増し、肩こりが起こりやすくなります。

肩こりの改善法

肩こりを改善するには、心理的なアプローチも必要です。以下では、肩こりの改善法を紹介していきます。

□ リラックス法を行う

ストレスを感じたときに、深呼吸や瞑想、ヨガ、ストレッチなどのリラックス法を行うことで、筋肉の緊張を緩め、肩こりを改善することができます。特に、呼吸法を行うことで、自律神経を整えることができます。

□ コントロール欲求を抑える

ストレスを感じたときに、自分で思い通りにならないと不安になってしまいますが、それを抑えることが大切です。何かを自分でコントロールできなくても、自分ができることに集中することで、ストレスを軽減することができます。

肩こりは、悪い姿勢や運動不足など様々な原因が挙げられますが、心理的な原因も関与していることが多いです。ストレスを感じると、筋肉が緊張して肩こりが起こります。しかし、リラックス法を行うことで、筋肉の緊張を緩め、肩こりを改善することができます。また、自分でコントロールできないことにも焦点を当てず、できることに集中することが大切です。肩こりを改善するためにも、心身のバランスを整えることが重要となります。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月31日

肩こりを悪化させるNGな習慣

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりを悪化させるNGな習慣】

肩こりは現代人にとって身近な悩みの一つです。仕事のストレスや長時間のパソコン作業、運動不足などが原因で、肩こりを引き起こしてしまうことが多いです。しかし、中には自分では気づかないうちに悪化させてしまっているNGな習慣があることも。

運動不足

運動不足は、肩こりを引き起こす原因の一つです。適度な運動を行うことで、血流が良くなり筋肉が疲れにくくなります。長時間座り仕事をしている人は、1時間に1回ほど立ち上がって軽いストレッチや体操を行うことをおすすめします。

不良姿勢

悪い姿勢は、首や肩の筋肉に負担をかけ、肩こりを引き起こします。特に、パソコン作業中は、顔が画面に近くなってしまい、首や肩が前に突き出た状態になってしまいます。正しい姿勢を保つためには、デスクや椅子の高さ、キーボードやマウスの位置などを調整することが大切です。

ストレス

ストレスは、肩こりの原因となるホルモンの分泌を促してしまいます。また、ストレスを感じると、引き締まった状態が続くため、肩こりが悪化することも。ストレスを軽減するためには、趣味やスポーツなど自分が楽しめることを見つけることが大切です。

冷え

寒い場所に長くいると、筋肉が収縮してしまうため、肩こりを引き起こします。また、冷たいものを飲み過ぎたり、冷たい風が直接当たるような場所で過ごしたりすると、血行も悪くなってしまいます。体を冷やさないようにするためには、専用の暖房グッズを使用したり、温かい飲み物を飲むようにしたりすることがおすすめです。

枕の選び方

寝る時に枕の高さが合わないと、肩こりを引き起こすことがあります。特に、枕が高すぎると、首や肩に負担がかかってしまいます。適度な高さの枕を選ぶことで、寝ている間に筋肉をほぐすことができます。

肩こりは、生活習慣の中にNGな習慣があることが原因で引き起こされることが多いです。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月30日

産後の下半身太りはなぜ起こるのか?その対処法とは!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の下半身太りはなぜ起こるのか?その対処法とは!】

産後の下半身太りとは?

産後の下半身太りとは、産後に脚やヒップ周りが太くなることを指します。出産後、体の内部が戻るにつれて体重は落ちますが、体型は戻りにくくなります。多くの女性が、出産後に下半身に脂肪がついてしまうため、産後の下半身太りとなります。

産後の下半身太りの原因

産後の下半身太りの原因は、妊娠中に蓄積された余分な脂肪と、出産後の筋力低下です。妊娠中に食べ過ぎたり、運動不足になることで、脂肪がつきやすくなります。また、出産後は寝不足やストレスが続くため、筋力が低下し、基礎代謝が下がってしまいます。そのため、脂肪が燃焼しにくくなり、下半身の太りやすさが増します。

産後の下半身太りへの対処法

産後の下半身太りへの対処法は、運動や食生活の改善です。

【運動】

・有酸素運動

有酸素運動は、脂肪燃焼効果が高く、下半身の太りを防止する効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳などが効果的です。

・筋力トレーニング

筋力トレーニングは、筋肉を増やして基礎代謝を上げる効果があります。特に、下半身の筋肉を強化すると、脂肪燃焼効果が上がります。スクワットやレッグプレスなどが効果的です。

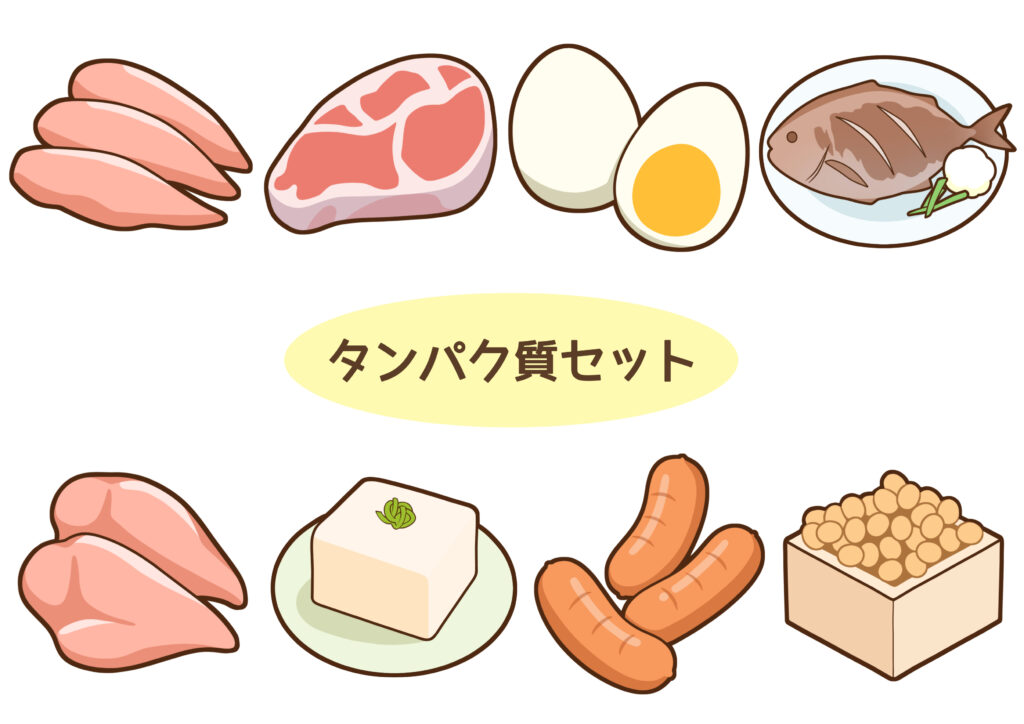

【食生活の改善】

・タンパク質をしっかりと、バランスの良い食事

タンパク質は食事の満腹感を長持ちさせ、筋肉量を増やして基礎代謝を上げるため、摂取量を増やしても太りにくくなり、減量に効果がある。

・食物繊維を多く摂取する

食物繊維を多く含む食品は、便通を良くして代謝を上げ、脂肪を燃焼しやすくします。野菜や果物、玄米などが効果的です。

・間食をやめる

間食は、カロリーの摂り過ぎにつながりやすくなります。産後は授乳期である場合も多いため、授乳中のおやつも控えめにするよう心がけましょう。

産後の下半身太りは、妊娠中に蓄積された余分な脂肪を燃やす工程や生活習慣が大事になります。

2023年5月29日

群発性頭痛の原因と対策法とは?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【群発性頭痛の原因と対策法とは?】

1:群発性頭痛とは?

2:群発性頭痛の原因

3:群発性頭痛の症状

4:群発性頭痛の対策法

群発性頭痛とは?

群発性頭痛は、頭部に非常に激しい痛みを引き起こす神経疾患の一種です。この疾患は、非常に頻繁に頭痛が起こるため、”群発性”という名前が付けられています。

群発性頭痛の原因

群発性頭痛の正確な原因は不明ですが、研究により、神経系が刺激されることが原因であると示唆されています。群発性頭痛は、神経の異常により、脳内でのホルモンの分泌に影響を与え、頭痛を引き起こすとも言われています。

群発性頭痛の症状

群発性頭痛は、一般的に非常に激烈な頭痛を特徴とします。この疾患の症状は、非常にコントロールしにくく、通常5分から3時間程度の間隔で一日に複数回の頭痛が発生します。この痛みは、目の周り、眉毛の上、または頭の一方の側に偏って発生します。同時期に、目の赤みや涙目、鼻のつまり感などの症状が現れることがあります。

群発性頭痛の対策法

現在、群発性頭痛の完全な治療法は未だ存在していませんが、以下のような治療方法があります。

- 頚椎の骨格調整をする – 首が歪み脳への血液量を妨げているか、歪みで首の付け根にある後頭下筋が緊張し血管を圧迫させ脳への血流が悪くなっている。

- 水分を一日1.5ℓとる- 脳への血液量を増やす為に水分を多く取り血液をサラサラにする。

- ストレス軽減 – ストレスは群発性頭痛のリスクを増加させるとされています。ストレスの軽減には、ストレス管理技術、運動、深呼吸、瞑想、整体で首の調整などが有効です。

- 生活習慣の改善 – 睡眠不足や過剰摂取など、群発性頭痛を引き起こす可能性のある生活習慣を改善することは、痛みを減らし、発作頻度を減らすために重要な役割を果たします。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月27日

産後の腱鞘炎はなぜ起こる?腱鞘炎の対処法とは?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の腱鞘炎はなぜ起こる?】

産後の腱鞘炎とは、上腕や手首の腱鞘に炎症が起きる病気です。腱鞘炎は、多くの場合、同じ動作を繰り返しているときに発症するとされています。産後の腱鞘炎は、育児や授乳などの作業中に手首の急激な動きによって引き起こされることが多く、頻繁な授乳による繰り返しの動作が原因となることが多いです。

また、女性ホルモンのバランスや産後は、筋力や体力も低下しやすく、そのために手首や前腕の筋肉に負担がかかり、炎症が起きやすくなると考えられています。

腱鞘炎の対処法とは?

産後の腱鞘炎には、以下のような対処法があります。

- 手首や前腕の筋肉をほぐす

手首や上腕の筋肉をほぐすことで、血流が良くなり、炎症の改善につながります。手首や上腕を揉んだり、ストレッチを行ったりして、筋肉をほぐすように心がけましょう。

- 腱鞘の炎症を抑える

腱鞘の炎症を抑えるためには、手首や上腕を安静にすることが重要です。また、炎症を抑えるための市販薬なども使われますが、薬を使用する場合は医師の指示に従って使用するようにしましょう。

- 整体で骨格を整える。

マッサージだけではその場しのぎになるのでしっかりあるべき場所に骨格を構成すると改善は早くなります。

産後の腱鞘炎は、育児や授乳などの作業中に手首の急激な動きによって引き起こされることが多く、手首や前腕の筋力が低下していることも原因となっているとされています。産後の腱鞘炎には、手首や前腕の腕の骨格の調整やストレッチ、休息をとったりすることが大切です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月26日

産後に尿漏れについて

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後に尿漏れについて】

産後に尿漏れが起こることがあります。この症状は産後の女性にとって非常に辛いもので、日常生活に支障をきたすこともあります。今回は、産後の尿漏れについて原因や予防方法、治療法について解説していきます。

【原因】

産後に尿漏れが起こる原因は、膀胱や尿道の周囲にある筋肉の弱化です。特に出産時に子宮を支える骨盤底筋群がダメージを受けやすく、筋肉が緩んでしまいます。このため、膀胱の収縮力が十分でなくなり、尿漏れが起こってしまいます。

また、分娩時に会陰切開や裂傷をした場合、傷口が癒えるまでの間も痛みや不快感が続きます。そのため、腰を反らすとかがんでしまうなど、尿意を我慢することもできずに尿漏れを起こしてしまうことがあります。

【予防方法】

産後の尿漏れを予防するには、以下のような方法があります。

・膀胱を空にする習慣をつける

1日に数回トイレに行き、膀胱を空にしましょう。長時間我慢することが膀胱の筋肉を弱める原因となります。

・骨盤底筋群を鍛える

骨盤底筋群を鍛えることで、尿漏れを防ぐことができます。例えば、膝を曲げて床に寝転がり、両膝を内側に寄せます。その状態で骨盤を浮かせるようにして、骨盤底筋群を意識して収縮させます。

・正しい姿勢を保つ

正しい姿勢を保つことで、骨盤底筋群を支える筋肉を強化できます。常に腰を立て、背骨を伸ばし、お腹をしめるように意識しましょう。

【治療法】

尿漏れが続く場合は、専門医に診てもらいましょう。治療法としては以下のようなものがあります。

・生活習慣の改善

先ほども述べた予防方法を継続し、骨盤底筋群を鍛えるためのエクササイズを行いましょう。

・整体院での骨盤調整

当整体院では、骨盤矯正をしながら子宮の位置矯正などを行いながら早期に尿漏らしない身体作りをしていきます。

産後に尿漏れが起こる原因は、骨盤底筋群の弱化です。予防方法としては、骨盤矯正、膀胱を空にする習慣をつけたり、骨盤底筋群のトレーニングで筋力アップすることが大事です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月26日

気圧の変化による頭痛とは?その原因と対策について

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【気圧の変化による頭痛とは?その原因と対策について】

気圧の変化が頭痛の原因となるメカニズムとは?

気圧の変化が頭痛の原因となる現象には、主に2つのメカニズムがあります。

ひとつ目は、低気圧になると周囲の空気が膨張し、血管もそれに追従して膨張します。そのため、脳の血管も拡張することで脳に十分な血流が確保できます。しかし、これが逆に問題になる場合があります。血管が拡張しすぎることで、神経線維への刺激が強まり、頭痛が起こる可能性があります。

もうひとつは、気圧の変化により酸素が不足することで、脳の代謝が悪化することがあります。その結果、脳細胞が酸素不足になり、痛みや不快感を生じることがあります。

これらのメカニズムにより気圧の変化が頭痛の原因となることがあるため、注目されています。

頭痛を感じる場合は、単なる疲れやストレスと思わず、気圧の変化も考えてみると良いでしょう。特に、天気予報などで気圧の変化が予測されている場合は、対策を行っておくことが大切です。

気圧の変化による頭痛を防ぐ方法とは?

気圧の変化による頭痛を防ぐためには、以下のような対策が有効です。

・運動をする:体を動かすことで、血流が良くなり、頭痛の緩和につながることがあります。

・食事に気をつける:塩分やカフェインを摂り過ぎないようにし、バランスの良い食生活を心がけましょう。

健康的な食生活を心がけることにより、頭痛を引き起こす要因を減らし、症状の改善につながります。特に、脂肪分の少ない食事やビタミンB2、マグネシウムが多く含まれる食品を摂ることが効果的です。

・ストレッチを行う:首や肩のコリが原因で頭痛が起こることがあるため、ストレッチを定期的に行うことが予防につながります。

・整体で首の歪みを矯正する:頭痛持ちの方は首の根元が歪んで症状を出している方が多くいらっしゃいます。 首が歪むと脳にいく血液の流れが悪くなら結果として頭痛になりますので、骨格矯正をお勧めします。

以上のような方法で、気圧の変化による頭痛を予防・緩和することができます。

気圧の変化による頭痛は、気象依存症の一つとされ、気圧の変化に敏感な人が発症することが多いです。具体的な対策としては、適切な休息や運動、水分補給、健康的な食生活の改善が挙げられます。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月24日

頭痛のメカニズムとは

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【頭痛のメカニズムとは】

血管の拡張による頭痛

血管が拡張することで、頭の中の血液量が増加し、それによって頭部の圧力が増大します。この圧力が、頭痛を引き起こす原因の1つとなります。また、血管が拡張する原因として、ストレスや睡眠不足などが挙げられます。このような状況下では、脳が血液の量を調節することができず、血管が拡張してしまうのです。

筋肉の緊張による頭痛

ストレスや神経の過剰な興奮によって、頭部の筋肉が緊張することがあります。この筋肉の緊張が長時間続くと、頭痛を引き起こすことがあります。このタイプの頭痛は、特に首、肩、頭部の筋肉が痛みを引き起こすものであり、通常は片側の頭痛の場合が多いです。

神経系の異常による頭痛

脳や神経系に異常が起こると、頭痛が引き起こされることがあります。このタイプの頭痛は、片頭痛や偏頭痛と呼ばれることがあり、非常に強い痛みを引き起こすことがあります。特に、片頭痛は、生理的な変化や特定の食物によって引き起こされることが多いです。

頭痛は、多くの人たちにとって日常的な問題であり、様々な原因が考えられます。しかし、頭痛が引き起こされるメカニズムは、必ずしも明確ではありません。

血管の拡張が原因となる頭痛は、ストレス、睡眠不足などによって起こります。このような状況下では、脳が血液の量を調節することができず、血管が拡張してしまうため、頭部の圧力が増大して頭痛を引き起こすのです。また、筋肉の緊張も、ストレスや神経の過剰な興奮によって引き起こされることが多いです。特に、首、肩、頭部の筋肉が長時間にわたって緊張し続けると、頭痛を引き起こすことがあります。

頭部の損傷による頭痛

頭部が損傷することによって頭痛が起こることがあります。頭蓋骨や脳にダメージを受けた場合、頭痛が発生することがあります。このような頭痛は、頭部の外傷や脳出血、脳腫瘍などが原因となることが多く、命に関わる重篤な疾患である可能性があります。

以上のように、頭痛のメカニズムは様々で、それぞれ原因や症状が異なります。頭痛が続く場合には、早めに医師の診察を受け、原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。また、生活習慣を見直すことで、頭痛を予防することができる場合があります

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約