タグ「富山市」が付けられているもの

2025年5月19日

【必見!】冷房やクラーなどで冷える4つのタイプの対処法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【4つの冷えのタイプの対処法とは】

冷房による悩みの種になってくるのは身体の冷え・・・・

今日は身体の冷えの4つの冷えのタイプの対処法について

冷えにも末端の冷え・お尻から下半身の冷え・内臓の冷え・全身の冷えの4つタイプに分けれます。

【四肢末端・下半身の冷え】

特徴:食事量の不足や運動不足などによって、手や足といった身体のの末端の血液が収縮して冷えを感じるタイプです。

特に10〜40代の女性に多く、普段あまり汗をかかないことも特徴です。

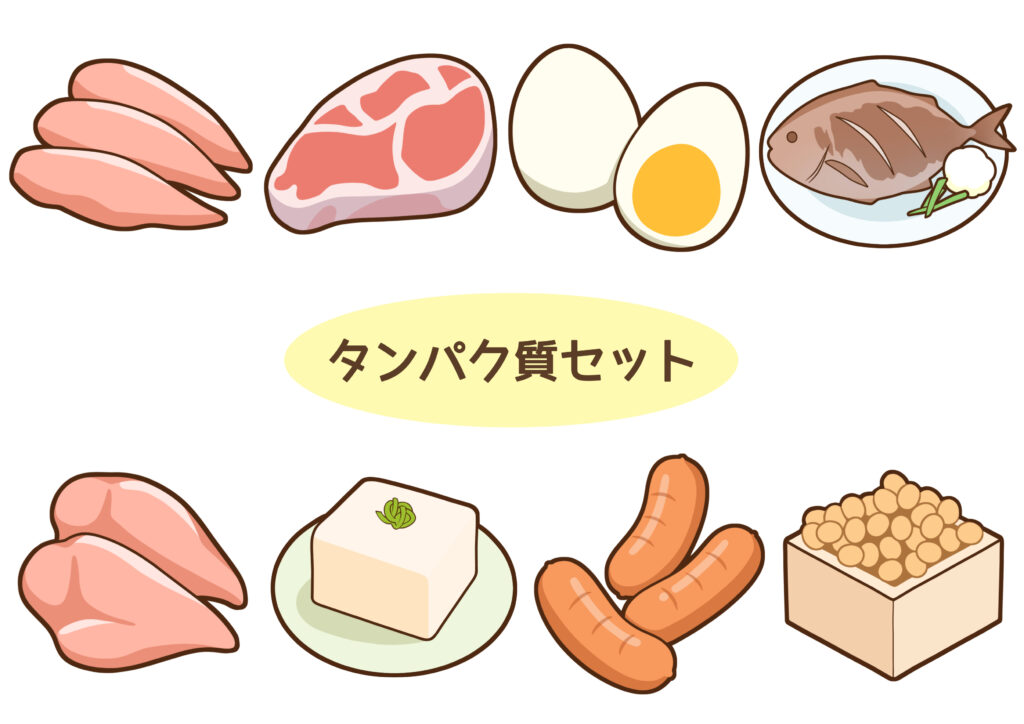

対策:食生活ではタンパク質の量を増やすなどして体内から熱量を生み出す様に心がけましょう。

このタイプは厚着やカイロなど外から温めることよりも、運動を取り入れ筋肉量を増やしましょう!

冷えは自律神経も関わりますので改善しない場合は当院まで自律神経調整しにきてくださいね。

【お腹(内臓)全身のの冷え】

お腹の冷えの女性の特徴は自律神経(交感神経・副交感神経)の交感神経の働きが弱まる事で起きる冷え性で、体の表面は暖かいものの内臓が冷えている“隠れ冷え性‘‘タイプです。30代後半の女性が多く、ぽっちゃり体型や食欲旺盛な方に多いのが特徴です。

対策としては汗をかいて冷えないためにも、食べすぎや厚着のしすぎには注意しましょう。

また、内臓を冷やさないように、寝る前に温かい白湯を飲んだり、腹巻したりカイロを貼ったり

お腹周りの丹田(へそからゆび四本分下のところ)を温めることも有効です。

【食べるもので冷え性対策】

不足している食べるものを摂取する様にしましょう。

○しょうが

体を温める作用がとても強いしょうが。辛味成分である「ジンゲロン」や「ショウガオール」に発汗作用があります。

○ねぎ

ねぎ特有の香気成分「アリシン」には、血行をよくして体を温める作用があります。また、葉の部分にはカロチン、茎の部分にはビタミンCが含まれ、風邪の予防にも効果があります。

○根菜

根菜はほかの野菜に比べて水分が少なく、ビタミンEや鉄などのミネラルをたっぷり含んでいます。ビタミンEは血行を促進する

栄養素、ミネラルは体がタンパク質を活用するために必要な栄養素です。

そのほか、シナモンやこしょう、味噌といった調味料にも体を温める効果があるといわれています。

また、寒い地方で育った作物(りんご、鮭など)が体を温めやすいという説もあります。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

☎️0764561117

2025年4月8日

5月の親子フォト撮影会&ベビーマッサージレッスンのイベント募集開始!

2025年4月6日

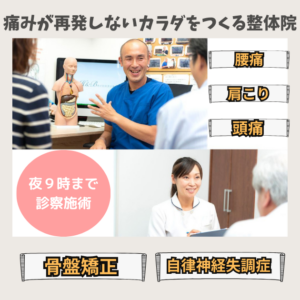

【当院では春イベントのご報告】只今、猫背姿勢診断を無料で行なっています。

とうとう春到来🌸

花粉が舞っていますので花粉症の方にはきつい季節かと思います。

新社会人、新入生の皆さんおめでとうございます✨

春は色々と出会いがある季節です。

ビジネスマン、学生にとって、ファーストコンタクトの印象は すごく大事です。

好印象に見られるとその後のライフスタイルが変わります。

当院では只今、猫背姿勢診断を無料で行なっています。

少しでも印象良くしたい、イメージアップして自分磨きしたい方 お気軽にお電話下さい。

2024年4月3日

花粉症の症状を抑える食材&レシピについて

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【花粉症の症状を抑える食材&レシピについて】

春らしい日が少しずつ増え、花粉症の症状に悩まされる方も増えてきています。花粉症による結膜炎や鼻炎の症状は、侵入した異物を体外へ排出するための免疫機能が過剰に反応し炎症反応が起きている状態です。炎症反応を抑えるためには体内で生産される活性酸素を抑える働きや、免疫機能が正常に保たれる働きを助ける栄養素を摂ることが有効です。身体の炎症対策に主に食べ物からのアプローチをまとめてみました。

この季節の悩み

春のあたたかさを感じる季節となりました。過ごしやす くなる一方で、多くの方が花粉症に悩まされる時期です ね。花粉症は身体の免疫に関する炎症反応です。重症の人 では頭痛やめまい、寝不足、微熱や全身のだるさを生じる こともあり、予防法としては花粉を「つけない」「取り除 く」ことなどが有効とされており、治療は薬を使った対処 療法が主流となっています。今回は身体の炎症反応への対 策として食生活からのアプローチについてお伝えします。

炎症はどうやって起こるのか

炎症はどうやって起こるのか

つらい目のかゆみやくしゃみ、鼻水や肌荒れなどさまざまな炎症反応は、体内に侵入してきた異物を 排出しようとして起こります。 この炎症反応は身体の免疫機能が過剰に反応して起こりますが、炎症反応の緩和のためには免疫機能 を正常に保つことが大切であるといわれています。免疫細胞の約60%は腸内に集まっているため、 腸内の環境を整えることはとても大切で、腸内環境が悪くなると免疫機能の異常が生じます。 また、炎症には食事からとる脂質も影響しているといわれています。

炎症を抑える食材

炎症性物質の血中濃度を低下させる作用や、強い抗酸化力をもつ「抗酸化物質」を多く含む食材を積 極的に摂取することが大切です。以下のような食材を日々の食事に取り入れてみましょう。

◆EPAやDHAが多く含まれる食材

アレルギー疾患を予防、中性脂肪の低下や血管障害の予防効果

マグロ、ブリ、サバ、鮭、いくら、真鯛 など

◆β―カロテン多く含む食材

抗酸化作用

ピーマン、トマト、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などの緑黄色野菜

◆フィトケミカルと呼ばれるポリフェノールを多く含む食材

強力な抗酸化作用、アレルギー抑制、疲労回復など種類により働きがさまざまある。

さつまいもやカカオ、ぶどう、大豆、大豆製品、ターメリック

◆硫黄化合物を含む食材

抗酸化作用、抗血栓作用、強い殺菌力

キャベツ、玉ねぎ、にんにく、ねぎ

◆テルペンを多く含む食材

オレンジ、レモン

◆ビタミンAを多く含む食材

感染症の予防や強い抗酸化作用

緑黄色野菜やうなぎ、レバー

◆ビタミンEを多く含む食材

細胞膜の酸化を抑える作用、有害な過酸化脂質の生成を防ぎ細胞の老化を防ぐ作用

アーモンド、あんこう肝、すじこ、オイル漬けツナ缶、

◆鉄分を多く含む食材

赤みの肉、豚レバー、鶏レバー、がんもどき、納豆、小松菜

◆ビタミンCをおお含む食材

抗ストレス作用、美肌効果、抗酸化作用、抗がん作用

キウイフルーツ、いちご、ほうれん草、じゃがいも

◆亜鉛を多く含む食材

多くの酵素の成分、免疫反応に関わる

かき 豚レバー、タラバガニ、プロセスチーズ

◆ビタミンDを多く含む食材

腸粘膜の改善、免疫抗体の産生を助ける

卵黄、干し椎茸、きくらげ、マイワシ、すじこ、しらす干し、スモークサーモン

炎症をうながしてしまう料理

揚げ物、ファーストフード、スナック菓子、乳脂肪、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉、こういった 食品をみてみると、使用されている油や脂が多い事がわかります。油は長時間空気に触れたり、加熱 をし過ぎると過酸化物となりそのような油脂を摂取すると、体内で活性酸素を発生させてしまいま す。体内の活性酸素が増えすぎるとさまざまな物質と化学反応し身体の細胞を傷つけてしまい、それ が原因となって炎症を引き起こしてしまうのです。

対策として、油や脂の使用量が比較的少ない食材や料理を選べるとよいでしょう。また、油を使った 料理は長時間放置せずに調理後できるだけ早めに食べるようにすることや日々の食事や間食でファー ストフードやスナック菓子を食べ過ぎないように意識することも大切です。 料理をする上では、加熱調理が必要なことが多いと思います。中でも炒める時にはどうしても油を使 いますが、できるだけ少量の油で炒めたり、蒸すことで代替するなど、油の使用量を減らす工夫をす ることを考えてみましょう。揚げ物を楽しみたい時には新鮮な油を少量使い、揚げ焼きにしてみま しょう。

2023年7月25日

解消!産後の肩こりに効く3つのツボとは?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【解消!産後の肩こりに効く3つのツボとは?】

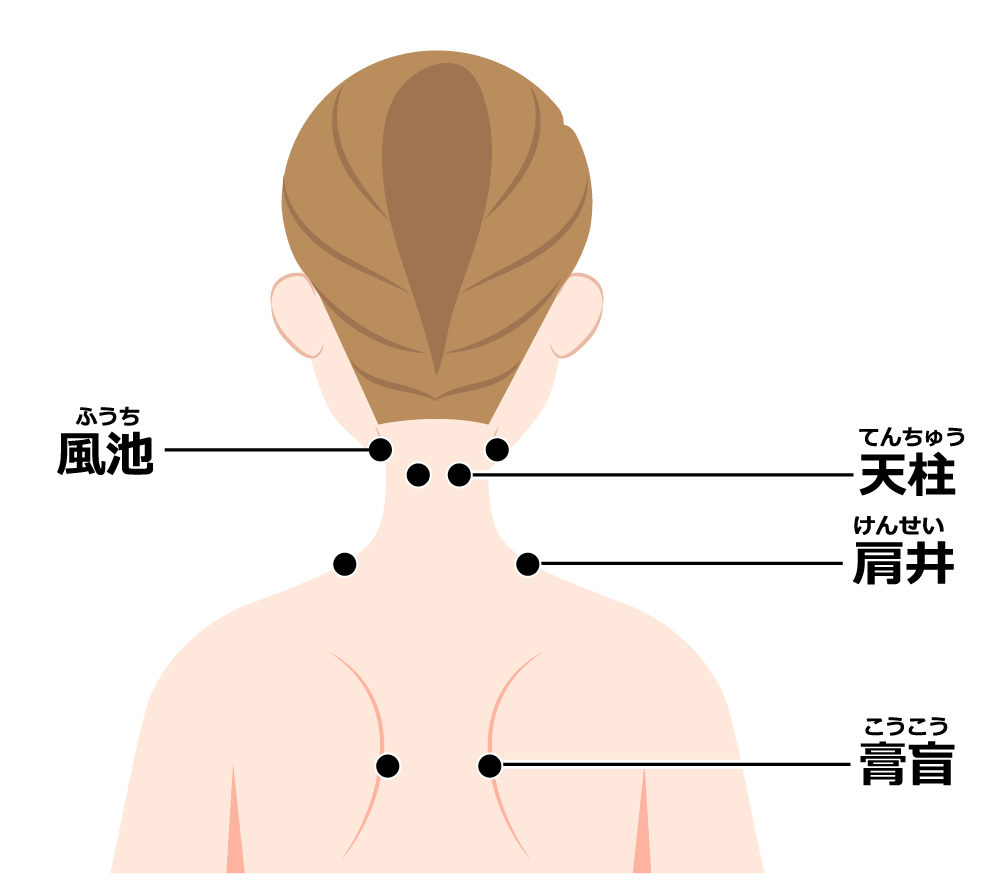

- 大椎(だいつい)

- 天柱(てんちゅう)

- 象耳(しょうじ)

肩こりは、現代人にとって非常に多い症状の一つです。その原因は、運動不足や姿勢の悪さ、ストレス、睡眠不足など様々ですが、その症状を緩和するためには、ツボを押すことが効果的です。以下に、肩こりに効く3つのツボを紹介します。

①大椎(だいつい)

大椎は、首と肩の間、背骨の上にあるツボです。指先で押したり、手のひらを使ってマッサージすることで、緊張をほぐすことができます。このツボは、頭痛や片頭痛、不眠症、目の疲れ、頭の重さなど、様々な症状に効果があります。

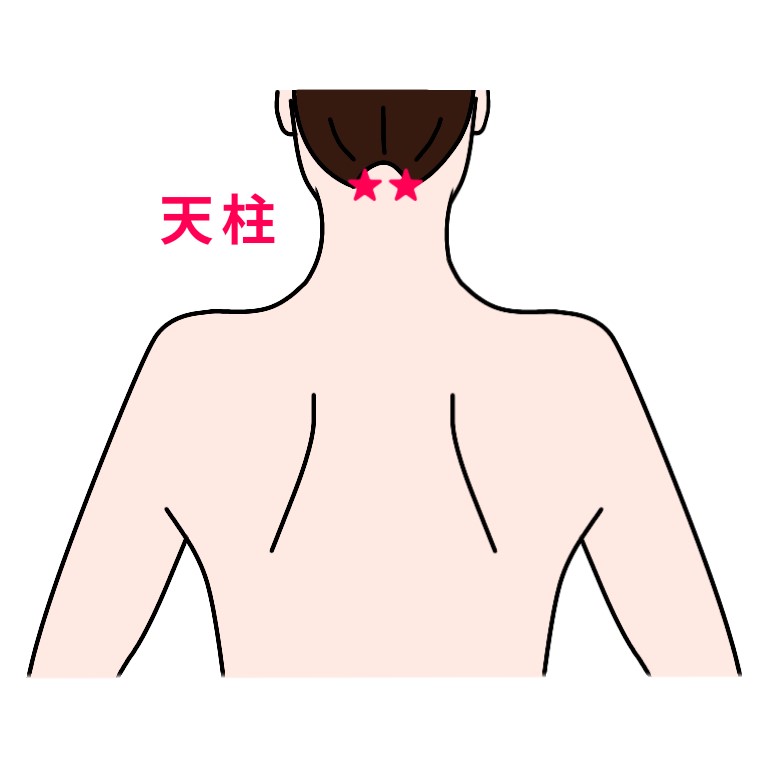

②天柱(てんちゅう)

天柱は、首と肩の付け根、第7頸椎の上にあるツボです。指先や指圧棒を使って、ゆっくりと押すことで、肩こりや首の痛み、頭痛、目の疲れなどの症状を緩和することができます。

③肩井(けんせい)

肩の外側、わき腹のあたりにあるツボ。親指でグリグリと揉んで、筋肉をほぐすことができます。肩こりだけでなく、胸の圧迫感や息苦しさを緩和する効果もあると言われています。

ツボを押す際のポイントは、強さや圧力を調節しながら、痛みを感じないように行うことです。次回のブログで正しいツボの押し方をブログで書きますね。

【まとめ】

肩こりは、現代人にとって非常に多い症状の一つであり、その原因は様々です。しかし、ツボを押すことで肩こりを緩和することができます。今回紹介した3つのツボ、大椎、天柱、象耳は、肩こりや首の痛み、目の疲れなどに効果があるとされています。正しい姿勢やストレッチのやり方など、日常生活の改善にも取り組むことで、肩こりを予防することができます。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年6月8日

産後のお腹周りが解消できない見直すべき5つのポイント

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【 産後のお腹周りが解消できない見直すべき5つのポイント】

産後のお腹周りが解消できない見直すべき5つのポイント】

産後は、骨盤底筋の弛みによる内臓が下がることやホルモンバランスの乱れ、腹圧の低下など、様々な理由によってお腹周りがたるんでしまうことがあります。 これらの原因を改善することで、お腹周りの解消につながります。以下では、産後のお腹周りが解消できない原因と、見直すべき5つのポイントについて紹介します。

①食生活の見直し

産後は、授乳や夜泣きによる疲れから、ついつい簡単な食事や外食が増えてしまうことが多いです。しかし、栄養バランスの偏りや過剰なカロリー摂取がお腹周りの膨らみを助長してしまいます。野菜や果物、タンパク質をバランスよく摂り、甘いものの摂りすぎや加工食品やジャンクフードを控えるようにしましょう。

②適度な運動・筋トレ

産後は腹筋や骨盤底筋や体幹部の筋肉が衰えやすく、腹圧の低下も起きがちです。また、長時間同じ姿勢で過ごすことで血流が悪くなり、代謝も低下してしまいます。適度な運動や筋トレは、 スクワットやストレッチ、自宅でもできる軽い筋トレなど、続けやすい運動を取り入れましょう。 当整体院では簡単な独自のトレーニングをしながら元の体型に元に戻していきます。

③睡眠の見直し

睡眠不足は、ホルモンバランスを乱し、代謝を悪くすることにもつながります。お腹周りの膨らみの原因となるコルチゾールというホルモンが、睡眠不足で増えてしまうことがわかっています。それに加え、ストレスもコルチゾール分泌を促進するため、睡眠不足とストレスは相乗効果でお腹周りを膨らませます。適度な睡眠時間やストレス解消法を見つけ、睡眠環境を整えるようにしましょう。

④内臓の土台がわりの骨盤を締める。

身体の土台とも言える骨盤の歪みやゆるみが出てくると、内臓が下垂してきてきてきます。

骨盤底筋を締めながら、骨盤の安定化をしないと運動だけでは下腹部の問題は解消しません。

⑤むくみを解消する

産後のむくみは、お腹周りがぽっこりとして見える原因の一つです。むくみ解消のために、当整体院のおすすめの四股ふみやストレッチ、マッサージ、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れることがおすすめです。また、塩分の取りすぎを避け、特に十分な水分補給を心がけましょう。 便秘にもつながりますので・・・・

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年5月30日

産後の下半身太りはなぜ起こるのか?その対処法とは!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の下半身太りはなぜ起こるのか?その対処法とは!】

産後の下半身太りとは?

産後の下半身太りとは、産後に脚やヒップ周りが太くなることを指します。出産後、体の内部が戻るにつれて体重は落ちますが、体型は戻りにくくなります。多くの女性が、出産後に下半身に脂肪がついてしまうため、産後の下半身太りとなります。

産後の下半身太りの原因

産後の下半身太りの原因は、妊娠中に蓄積された余分な脂肪と、出産後の筋力低下です。妊娠中に食べ過ぎたり、運動不足になることで、脂肪がつきやすくなります。また、出産後は寝不足やストレスが続くため、筋力が低下し、基礎代謝が下がってしまいます。そのため、脂肪が燃焼しにくくなり、下半身の太りやすさが増します。

産後の下半身太りへの対処法

産後の下半身太りへの対処法は、運動や食生活の改善です。

【運動】

・有酸素運動

有酸素運動は、脂肪燃焼効果が高く、下半身の太りを防止する効果があります。ウォーキングやジョギング、水泳などが効果的です。

・筋力トレーニング

筋力トレーニングは、筋肉を増やして基礎代謝を上げる効果があります。特に、下半身の筋肉を強化すると、脂肪燃焼効果が上がります。スクワットやレッグプレスなどが効果的です。

【食生活の改善】

・タンパク質をしっかりと、バランスの良い食事

タンパク質は食事の満腹感を長持ちさせ、筋肉量を増やして基礎代謝を上げるため、摂取量を増やしても太りにくくなり、減量に効果がある。

・食物繊維を多く摂取する

食物繊維を多く含む食品は、便通を良くして代謝を上げ、脂肪を燃焼しやすくします。野菜や果物、玄米などが効果的です。

・間食をやめる

間食は、カロリーの摂り過ぎにつながりやすくなります。産後は授乳期である場合も多いため、授乳中のおやつも控えめにするよう心がけましょう。

産後の下半身太りは、妊娠中に蓄積された余分な脂肪を燃やす工程や生活習慣が大事になります。

2023年5月24日

頭痛のメカニズムとは

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【頭痛のメカニズムとは】

血管の拡張による頭痛

血管が拡張することで、頭の中の血液量が増加し、それによって頭部の圧力が増大します。この圧力が、頭痛を引き起こす原因の1つとなります。また、血管が拡張する原因として、ストレスや睡眠不足などが挙げられます。このような状況下では、脳が血液の量を調節することができず、血管が拡張してしまうのです。

筋肉の緊張による頭痛

ストレスや神経の過剰な興奮によって、頭部の筋肉が緊張することがあります。この筋肉の緊張が長時間続くと、頭痛を引き起こすことがあります。このタイプの頭痛は、特に首、肩、頭部の筋肉が痛みを引き起こすものであり、通常は片側の頭痛の場合が多いです。

神経系の異常による頭痛

脳や神経系に異常が起こると、頭痛が引き起こされることがあります。このタイプの頭痛は、片頭痛や偏頭痛と呼ばれることがあり、非常に強い痛みを引き起こすことがあります。特に、片頭痛は、生理的な変化や特定の食物によって引き起こされることが多いです。

頭痛は、多くの人たちにとって日常的な問題であり、様々な原因が考えられます。しかし、頭痛が引き起こされるメカニズムは、必ずしも明確ではありません。

血管の拡張が原因となる頭痛は、ストレス、睡眠不足などによって起こります。このような状況下では、脳が血液の量を調節することができず、血管が拡張してしまうため、頭部の圧力が増大して頭痛を引き起こすのです。また、筋肉の緊張も、ストレスや神経の過剰な興奮によって引き起こされることが多いです。特に、首、肩、頭部の筋肉が長時間にわたって緊張し続けると、頭痛を引き起こすことがあります。

頭部の損傷による頭痛

頭部が損傷することによって頭痛が起こることがあります。頭蓋骨や脳にダメージを受けた場合、頭痛が発生することがあります。このような頭痛は、頭部の外傷や脳出血、脳腫瘍などが原因となることが多く、命に関わる重篤な疾患である可能性があります。

以上のように、頭痛のメカニズムは様々で、それぞれ原因や症状が異なります。頭痛が続く場合には、早めに医師の診察を受け、原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。また、生活習慣を見直すことで、頭痛を予防することができる場合があります

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月16日

内臓の機能低下からくる腰痛の関係性について

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【内臓の機能低下からくる腰痛の関係性について】

内臓の低下が腰痛の原因になる理由

食生活の不摂生により内臓が下がり、腰椎や仙骨が圧迫されることにより腰痛が起こることがあります。 あと特に影響するのは腎臓の低下なので背骨の付着している大腰筋に緊張がかかり腰椎を下げて痛みに繋がるケースもあります。

内臓が下がる原因としては、食事、加齢や過度の運動、妊娠や出産、肥満、ストレスなどが挙げられます。

どのような症状が現れるのか?

内臓が下がることで、腰痛のほかにも尿漏れ、便秘、生理の痛み、性交痛などが現れることがあります。 これらの症状がある場合は、内臓の位置を確認するためにも当院では内臓整体で調整をかけていきます。

内臓の低下を予防する方法はあるのか?

内臓の低下を予防するためには、食生活の見直しと過度の運動を避け、体重を管理すること、ストレスを軽減する方法を取り入れることが大切です。また、内臓を支えるための筋肉を鍛えるためのエクササイズである骨盤底筋トレーニングが効果的とされています。さらに、適度な運動やストレッチ、姿勢の正しい維持なども大切です。

まとめ

内臓の低下が腰痛を引き起こすことがあることを知り、過度な負担をかけずに内臓を支えるための運動やストレッチや当整体院の内臓施術を取り入れることが大切です。。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月12日

長時間のデスクワークで腰痛が起こる原因と対処法について

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【長時間のデスクワークで腰痛が起こる原因と対処法について】

現代のデスクワークには、腰痛がつきものです。座りっぱなしや同じ姿勢をとり続けることで、筋肉が緊張し、腰痛を引き起こしてしまいます。本記事では、長時間のデスクワークで腰痛が起こる原因と対処法についてまとめました。

- 姿勢の悪さ

デスクワークをするとき、正しい姿勢で座ることが大切です。しかし、長時間同じ姿勢を取ってしまうと、姿勢が悪くなって、腰に不必要な負荷がかかります。特に、腰を丸めて座っていると、腰痛を引き起こしやすくなります。

- 慢性的な筋肉の緊張

長時間座りっぱなしになることで、筋肉が緊張し、肩こりや腰痛を引き起こすことがあります。腰痛が起きる主な原因は、腰回りの筋肉や腰椎部分の筋肉にあると言われています。

- 動かなくなった関節

デスクワークを続けていると、腕や足の関節が動かなくなります。そのため、腰周りなどの筋肉が歪んでしまい、腰痛を引き起こすことがあります。

- 心理的なストレス

デスクワークをすることで、心理的なストレスが増えることがあります。その結果、筋肉が緊張しやすくなり、腰痛を引き起こすことがあるとされています。

【長時間のデスクワークで腰痛を予防するための対処法】

- 姿勢に気を付ける

正しい姿勢で座り、腰に不必要な負荷をかけないようにしましょう。椅子の高さや、机の高さなどを調整し、自分が正しい姿勢で座りやすい環境を整えることが大切です。

- 頻繁に身体を動かす

長時間同じ姿勢でいると、筋肉が緊張し、関節が動かなくなります。そのため、定期的に休憩を取り、体を動かすようにしましょう。ストレッチやウォーキングなどの軽い運動をすると、筋肉が緩和され、腰痛を予防することができます。

- 腰に負荷がかかる原因をなくす

デスクワークをするときには、腰に不必要な負荷をかけないようにすることが大切です。適切な椅子やクッションなどを利用することで、腰に負荷がかからないようにしましょう。

- リラックスする

心理的なストレスが腰痛を引き起こすことがあるため、自分の好きなことをしてリラックスする時間を作ることが大切です。ストレスを溜め込まず、適度なリラックスを心がけることで、腰痛を予防することができます。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約