タグ「富山」が付けられているもの

2023年7月18日

肩こり体質を改善のための食生活5つのポイント

いつも閲覧ありがとうございます。

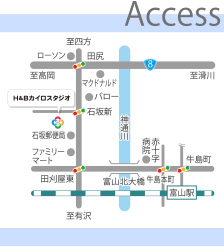

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こり体質を改善のための食生活5つのポイント】

食生活と肩こりの関係

肩こりは悪い姿勢や筋肉の疲労、ストレスなどから起こりますが、食生活も影響を与える可能性があります。例えば、栄養バランスが偏っていたり、過剰な飲酒や喫煙をするなど、身体に負荷をかける習慣がある場合には、肩こりの原因となります。

食事の改善点1:栄養バランスの見直し

肩こりを改善するには、栄養バランスの良い食事を心掛けることが大切です。バランスのとれた食事は、エネルギーの補充に役立ち、筋肉のリカバリーを促進し、疲れや緊張を解消する効果があります。具体的には、野菜、果物、たんぱく質を含む食材をバランス良く食べて、栄養バランスを整えることが必要です。

食事の改善点2:水分補給

元気な身体を維持するためには、水分補給が大切です。肩こりに悩む場合には、特に水分補給を意識することが大切です。水分不足は疲労感を引き起こし、筋肉の働きを低下させるため、肩こりの悪化につながる可能性があります。1日に1.5L以上の水分補給を心掛けて、しっかりと水分補給をすることが肩こり予防には欠かせないポイントです。

食事の改善点3:摂取する食品の種類・量

肩こり対策に関しては、摂取する食品の種類や量にも注意が必要です。たとえば、刺激の強い食品やアルコール類は血流を悪化させ、肩こりの悪化につながる原因となるため、摂取量は控えめにするように心掛けましょう。また、ビタミンやミネラルを多く含む食品を積極的に摂取することで筋肉の収縮や緊張を緩和し、肩こり改善につながります。

食事の改善点4:食べる時間と量を調整

食事の時間帯や量も肩こりに関わる要素です。食事は適量を選択し、食べ終えたらすぐに寝ないようにすることが肩こり予防につながります。また、就寝前の夜食は肩こりを悪化させる原因の一つ。食事は胃腸の消化能力や体質に合わせて、適切な量と時間帯で取るようにしましょう。

食事の改善点5:よく噛む

現代人は、昔の人と比較して咀嚼回数が減少傾向にあると言われています。

固い食べ物が少なくなったのも原因の一つでしょう。

咀嚼が減ることによって、胃腸に負担をかけるのと栄養の吸収力を低下させます。

結果的に肩こりにもなりやすくなります。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月14日

肩こりは病気の前兆?その関係性について

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりは病気の前兆?その関係性について】

肩こりとは?

肩こりとは、名前の通り肩周りがこり固まった状態を指します。一般的には、長時間同じ姿勢で作業をしていたり、ストレスがたまっていると感じることが多いでしょう。

肩こりが引き起こす病気

肩こり自体が病気ではありませんが、長期間にわたって続くことで、様々な病気を引き起こす可能性があります。具体的には、以下のような病気が考えられます。

・頭痛

・めまい

・吐き気

・眼精疲労

・肩関節症

・五十肩

・猫背

肩こりが引き起こす病気の原因

肩こりがこれらの病気を引き起こす原因は、筋肉や神経の疲労や緊張にあります。長時間同じ姿勢を取り続けたり、姿勢が悪かったり、ストレスがたまったりすると、筋肉に負荷がかかり緊張状態になります。そのため血流が悪くなって、栄養素も酸素も十分に届かなくなり、さらに筋肉が疲労したり、筋肉にある「トリガーポイント」が刺激されて、頭痛や眼精疲労などを引き起こすことがあります。

どのように予防するか

肩こりを予防するには、以下のような日常生活の見直しが必要です。

・適度な運動:筋肉を緩めたり、巡りを良くしたりすることが大切です。ストレッチやウォーキング、ヨガなどを取り入れてみましょう。

・姿勢の改善:長時間同じ姿勢を続けないよう、定期的に立ち上がったり、座り方を変えたりすることが大切です。

・ストレスの緩和:ストレスをため込まず、適度な休養を取ることが大切です。趣味や瞑想、スローライフなど、心身を休める時間を作りましょう。

・食生活の見直し:バランスの良い食事を心がけ、身体に必要な栄養素を摂取するようにしましょう。特に、ビタミンB1、B6、E、カルシウムなどが肩こり予防に効果的です。

肩こりは、長時間の同じ姿勢やストレスなどが原因となり、疲労や緊張が筋肉に蓄積されることで、様々な病気を引き起こす可能性があります。そのため、適度な運動や姿勢の改善、ストレスの緩和、食生活の見直しを行い、肩こりを予防することが大切です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月13日

過去最高にストレス解消!肩こりの驚きの原因と解消法!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【過去最高にストレス解消!肩こりの驚きの原因と解消法!】

肩こりの原因とは?

肩こりは、現代社会に生きる多くの人々が抱える身体の不調の一つです。肩こりが原因で頭痛やめまいに悩まされる人も多く、生活の質を下げることにつながります。では、肩こりの原因は一体何なのでしょうか?

肩こり解消法①ストレスを解消する

ストレスを解消することも、肩こりの解消につながります。ストレスを抱えることで、自律神経が乱れることがあり、筋肉が硬直することがあるためです。ストレス解消の方法には、散歩や趣味などを楽しむことや、深呼吸や瞑想などのリラックス方法があります。

当整体院でおすすめしているのは

肩こり解消法②正しい姿勢を意識する

肩こりの原因は、様々なものが考えられますが、代表的なものとしては、長時間の家事、子育てやパソコンやスマートフォンの使用、筋肉の緊張、ストレスなどが挙げられます。また、肩こりには姿勢の悪さや運動不足も関係しています。

肩こり解消法③運動を取り入れる

また、ストレッチや運動を行うことで筋肉をほぐし、緊張を解消することができます。肩甲骨が動くストレッチや、腕を前後に大きく振る運動などが効果的です。

肩こり解消法④ストレッチを行う

肩こりを解消するためには、まずは正しい姿勢を意識することが大切です。パソコン作業をする際には、机との距離や目の高さ、キーボードやマウスの位置などを高めの位置に調整して、自然な姿勢で作業を行いましょう。

肩こり解消法⑤水分をこまめに摂る。

一日1.5リットル〜2リットルを目安に、体内に水分を入れましょう。

特に女性は水分量が少なく血の巡りが悪くなって肩こりや便秘の症状に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。 おすすめは朝食の終わりまでに500mlのペットボトルを飲み切って日中ちょこちょこ水分補給すると1.5リットル以上は水分補給できます。

肩こりは、現代社会に生きる多くの人々が抱える身体の不調の一つであり、正しい姿勢を意識する、ストレッチや運動を行う、マッサージを受ける、ストレスを解消するなどの方法で解消することができます。日常生活で肩こりに悩まされている方は、効果的な肩こり解消法を取り入れて、健康的な生活を送りましょう。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月12日

家事していてもできちゃう!「いつでも・どこでも」肩こり解消法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【家事していてもできちゃう!「いつでも・どこでも」肩こり解消法】

肩こりは、現代人にとって身近な症状のひとつであり、長時間同じ姿勢を続けていることが原因となることが多いです。

しかし、家事をしていると、ついつい業務に没頭してしまい、長時間同じ姿勢を続けてしまうことがあります。そんなときに、家事中でもできる肩こり解消法を紹介します。

家事中にできるストレッチ

まずは、家事中にできるストレッチです。例えば、食器洗いをしているときに、片方の手で反対側の肘を持ち上げるようにしてストレッチすると、背中や肩の筋肉が伸びて緊張が解けます。また、掃除中に休憩をとりながら、腕を首の後ろに回して、肩甲骨を触るようにしてストレッチをすると、肩甲骨周りの筋肉が伸びて、肩こりを解消することができます。

正しい姿勢を心がける

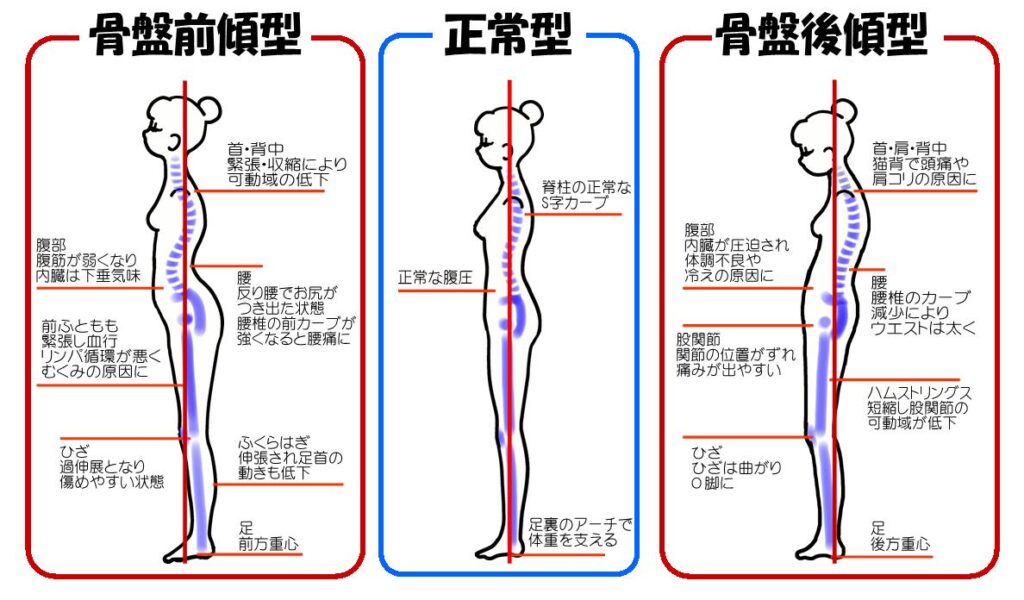

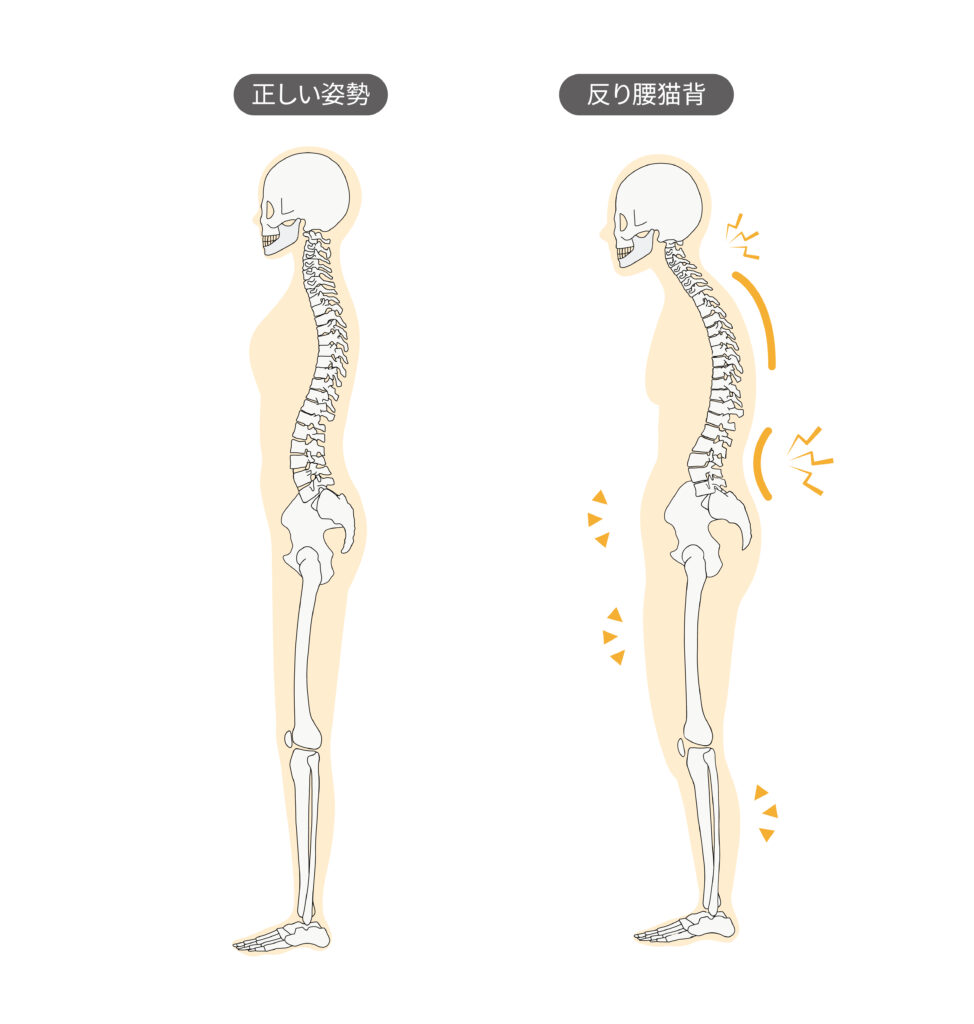

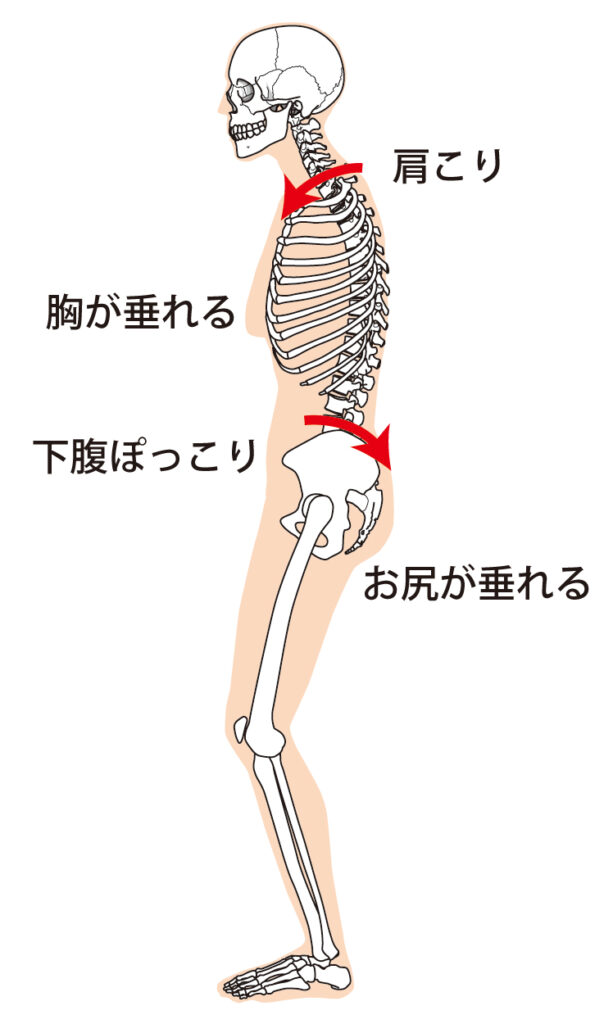

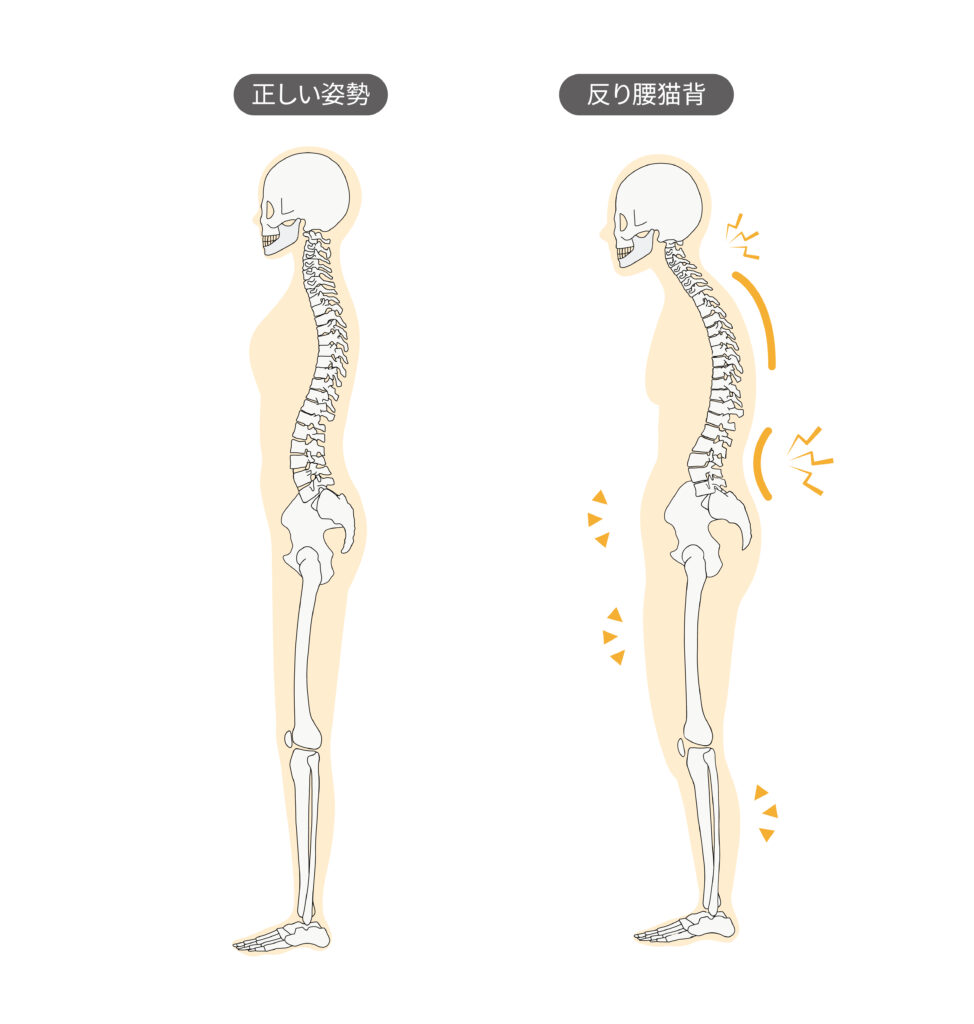

姿勢が悪いと、首や肩が前に出てしまい猫背になってしまいます。 骨盤の前傾と後傾によって、筋肉が緊張したまま長時間使い続けることになり、肩こりを引き起こしてしまいます。正しい姿勢を心がけることで、猫背や姿勢の悪さを改善することができます。

日常でやるとしたら、意識して骨盤を立てるようにしましょう。 あと体育座りやソファーに浅く座る姿勢をとると骨盤が後傾してふがみも作りますし、肩こりの症状を出ます。

家事中に使う道具を工夫する

家事で使用する道具を工夫することで、肩こりを解消することもできます。例えば、洗濯物を干す場合、ロープに吊るすのではなく、吊るす物を目の高さにすることができるように工夫することで、肩を上げることなく洗濯物を干すことができ、肩こりを軽減できます。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月11日

産後の恥骨の痛みに原因と3つの解消法とは!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の恥骨の痛みに原因と3つの解消法とは!】

産後の恥骨の痛みとは?

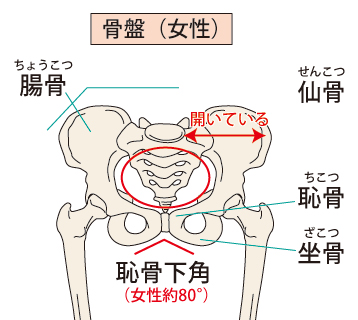

産後の恥骨の痛みは、出産の際に恥骨を広げるために発生する筋肉や骨盤の負担、または分娩時に恥骨が広がりすぎて生じる場合があります。 産後に恥骨の痛みが続く場合は、恥骨結合部分での歪みよって内部の筋肉や靭帯に損傷が生じたり、骨盤内の筋肉や関節の調整がうまくいかなかったりすることが原因となることがある。

恥骨の痛みを解消する方法1: 恥骨の安静と姿勢の調整

恥骨の痛みを解消するためには、恥骨が安静になるように注意することが大切である。無理な運動や座りすぎを避けて、寝るときは足を閉じるようにし、起きたときにはゆっくりと立ち上がるようにしましょう。また、正しい姿勢で立っていることも痛みの解消につながります。骨盤を立てて、背中をまっすぐに保ちましょう。

恥骨の痛みを解消する方法2: ストレッチ

恥骨の痛みを解消するためには、ストレッチをして恥骨周りの筋肉を柔らかくすることも有効です。具体的には、床に座って足を広げて、あぐらのような体勢をとりましょう。 この時足裏を合わせてください。痛みの出ないように上下に膝を揺らしストレッチを行いましょう。30秒を2〜3セット行いましょう。

恥骨の痛みを解消する方法3: 整体で骨盤と恥骨の調整

恥骨の痛みが続く場合は、当整体院では骨盤を調整しながら同時進行で恥骨の矯正も行っていきます。あと出産で緩んでいる骨盤底筋群の運動法などをして恥骨の痛みを解消するしていきます。

産後の恥骨の痛みの原因には、出産時の身体の負荷が挙げられます。恥骨の痛みを解消するためには、整体やカイロプラクティックなどで恥骨の歪みを元に戻すことが解消できる方法です。個人差はありますが2〜3回ぐらいで痛みは取れてきます。自分にあった方法で、恥骨の痛みを軽減し、快適な日々を過ごしましょう。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月10日

股関節の痛みに効果がある3つのストレッチ

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の股関節の痛みに効果がある3つのストレッチ】

股関節痛の原因とは

股関節は、大腿骨と骨盤の関節で、体の重さを支え、動作の可動域を広げる役割を持っています。しかし、様々な要因が原因で股関節に痛みを引き起こすことがあります。股関節痛の主な原因は以下の通りです。

股関節痛を改善するためには、特定のストレッチを行うことが有効です。股関節に効果的なストレッチを3つ紹介します。

- インナーマッスルストレッチ

立位になって両方とも膝をつきます。左足を前に出し床に足をつけます。右膝を後ろに引き床に膝をつきます。 1分間キープして反対の足も同じようにストレッチして下さい。交互3セット行いましょう。

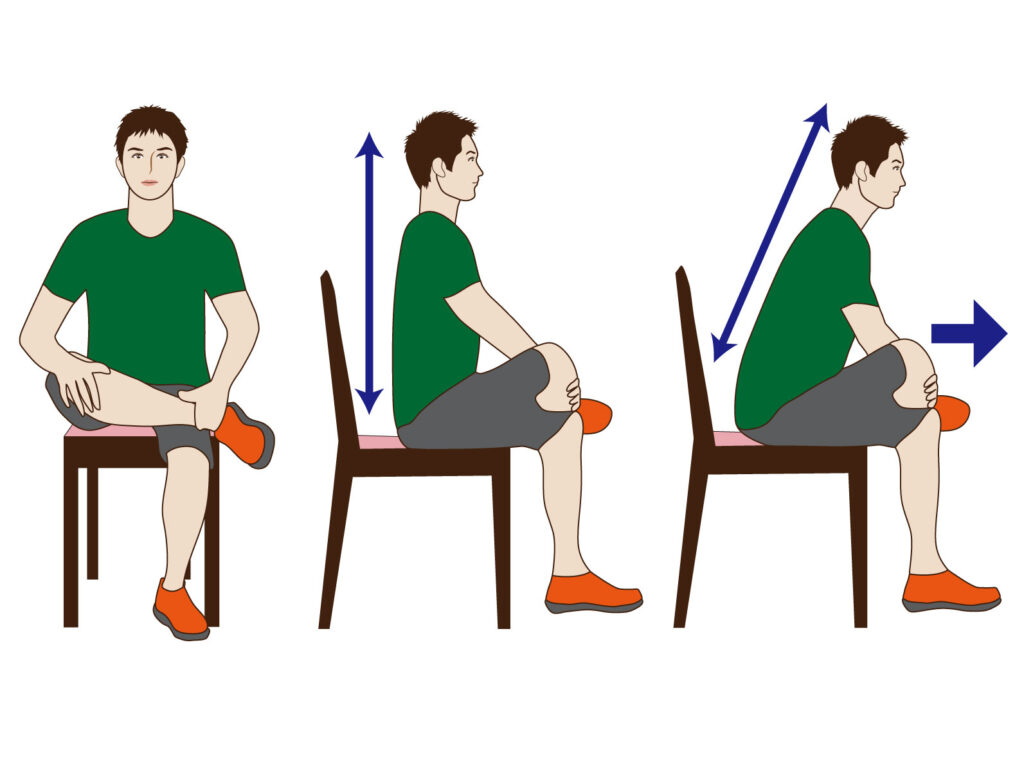

- 椅子を使った股関節ストレッチ

椅子に座り、両足を90度に曲げて床につけます。片方の足をクロスして、そのまま、背筋を伸ばして、状態を前に倒し前屈で10秒キープしてから、反対側の足でも行います。

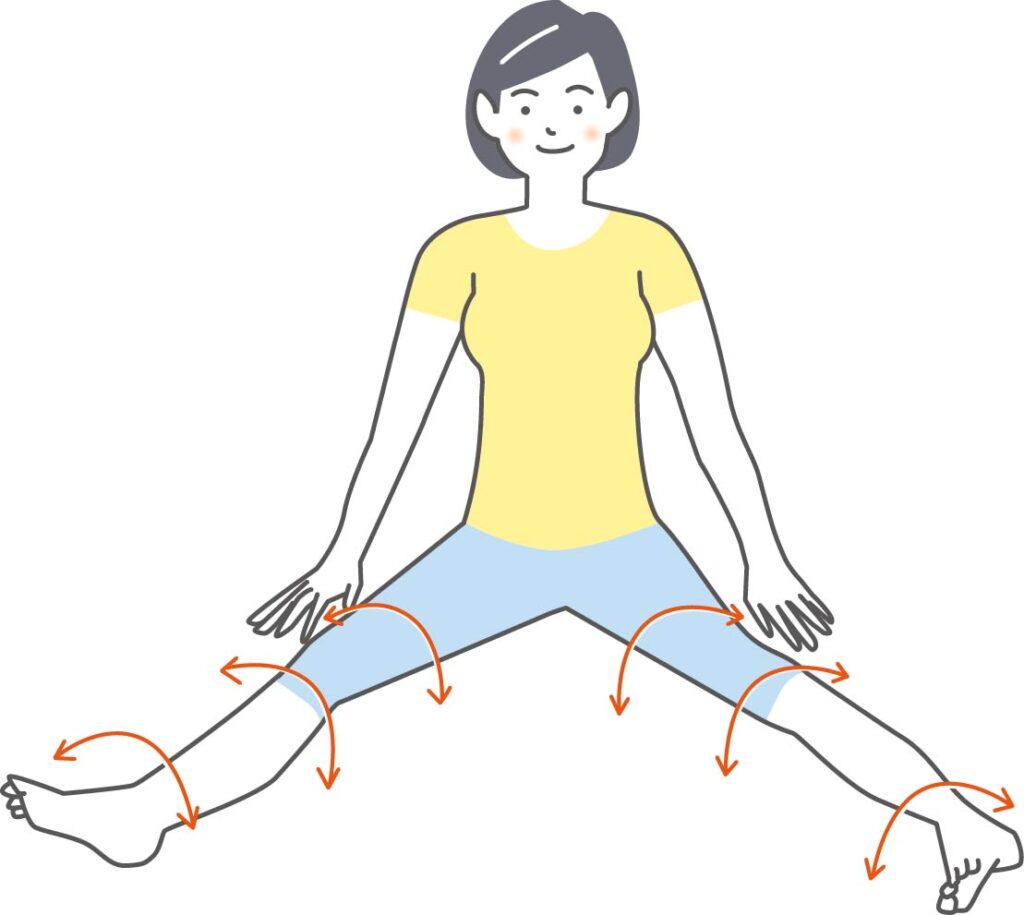

- 開脚での股関節ストレッチ

座ったまま足を開脚して、片方は足全体を内側に捻ります。反対側の足は外側に捻ります。10秒キープしてから、交互に行います。

ストレッチのやり方と注意点

上記のストレッチを行う際には、注意点があります。まず、適度な力加減でゆっくりと行うことが重要です。無理をしてストレッチを行いすぎると、さらに痛みが増してしまうことがあります。また、呼吸をしっかりと整えながら行うことも大切です。ストレッチは、呼吸とともに行い、吸って吐くタイミングで筋肉を伸ばしましょう。

股関節痛は、日常生活に支障をきたしやすい症状です。ただし、ストレッチを取り入れることで、股関節の可動域を広げることができ、痛みを軽減できます。是非、股関節痛を感じた際には、上記のストレッチを試してみてください。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月5日

【重要】肩こりを解消する自分でできる枕の作り方とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【重要】肩こりを解消する自分でできる枕の作り方とは(動画付き)

枕の選び方

肩こりを解消するためには、枕選びが重要です。硬すぎず、柔らかすぎず、寝心地の良い枕を選びましょう。また、当整体院では頭が沈み込まない枕をおすすめしてます。

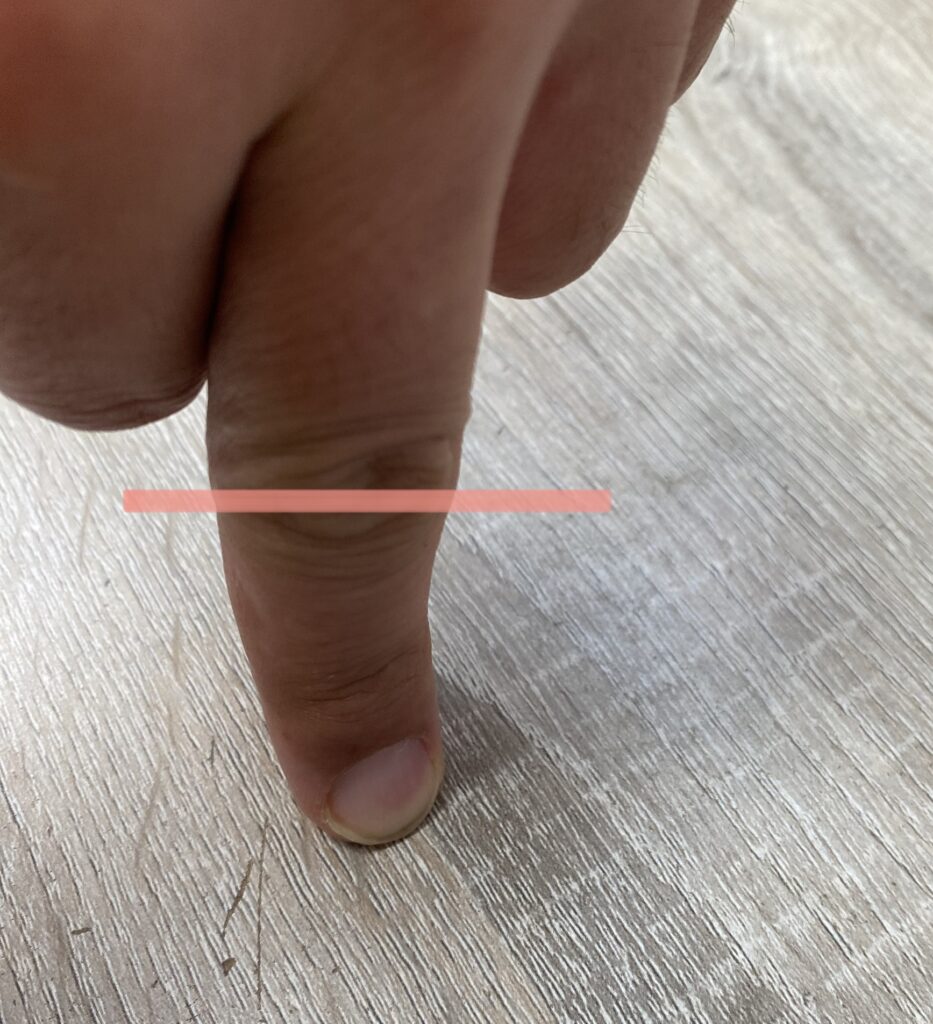

枕の高さの調整方法

枕の高さを調整することで、肩こりを解消することができます。高すぎると首が前に出てしまい、低すぎると首が後ろに倒れるため、自分に合った高さを見つけましょう。

枕の高さは、自分の中指の第二関節(節がある場所)を目やうにしてみてください。

枕の寝返りを重視

沈み込む枕やフワフワな枕は寝返りを妨げています。

寝ている時に無意識で寝返りしますが、その時に沈み込む枕だと頭を軽くロックしてしまうので寝返りするだけでも身体には抵抗がかかり筋肉に負担をかけます。

枕はフラットな枕を選んでください。幅が90センチ✖️45センチのキッチンマットを土台に作ってきてください。

【作り方動画】

枕を使ったストレッチ方法

枕を使ったストレッチも肩こり解消に効果的です。例えば、肩を枕にのせた状態で軽く枕を頭で押し付けることで、肩の筋肉をほぐすことができます。

肩こりを改善するには、枕の選び方や高さの調整だけでなく、ストレッチ取り入れましょう。毎日の睡眠や日常生活での姿勢にも気をつけることで、肩こりを予防することができます。枕は肩こり解消のために欠かせないアイテムですので、適切な枕を選び、正しい使い方をして、快適な睡眠を手に入れましょう。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月4日

子育てママに贈る!手首の腱鞘炎の痛みを解消する3つのストレッチ法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【子育てママに贈る!手首の腱鞘炎の痛みを解消する3つのストレッチ法】

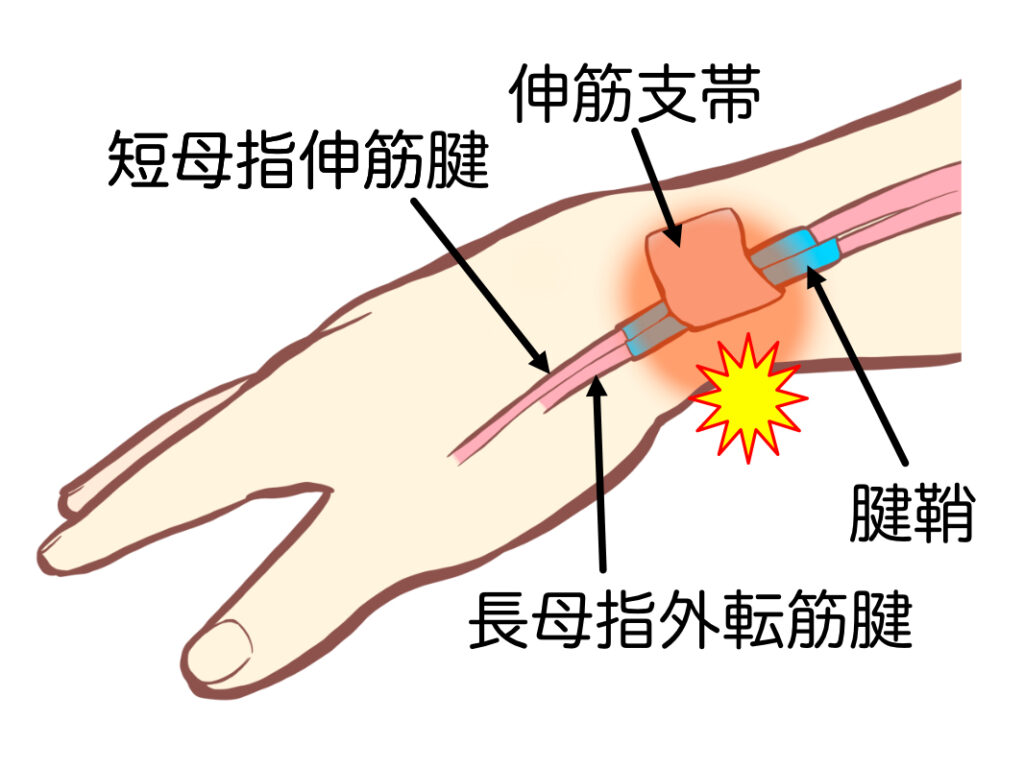

赤ちゃんを抱っこし続けると、指の腱鞘炎になることがあります。この症状は、手首や指の炎症によって引き起こされ、抱っこの動作や持ち方によって悪化することがあります。この記事では、赤ちゃんの抱っこで指の腱鞘炎になった時に、改善するための3つのストレッチについて説明します。

指の腱鞘炎とは

指の腱鞘炎は、手の指の中の腱鞘と呼ばれる袋の周りの炎症によって引き起こされます。この腱鞘は、指を動かすために必要な腱を包んでいます。腱鞘炎は、手の指を動かす痛みを引き起こすことがあります。赤ちゃんを抱っこすることが、この症状を引き起こす可能性があります。

3つのストレッチ方法

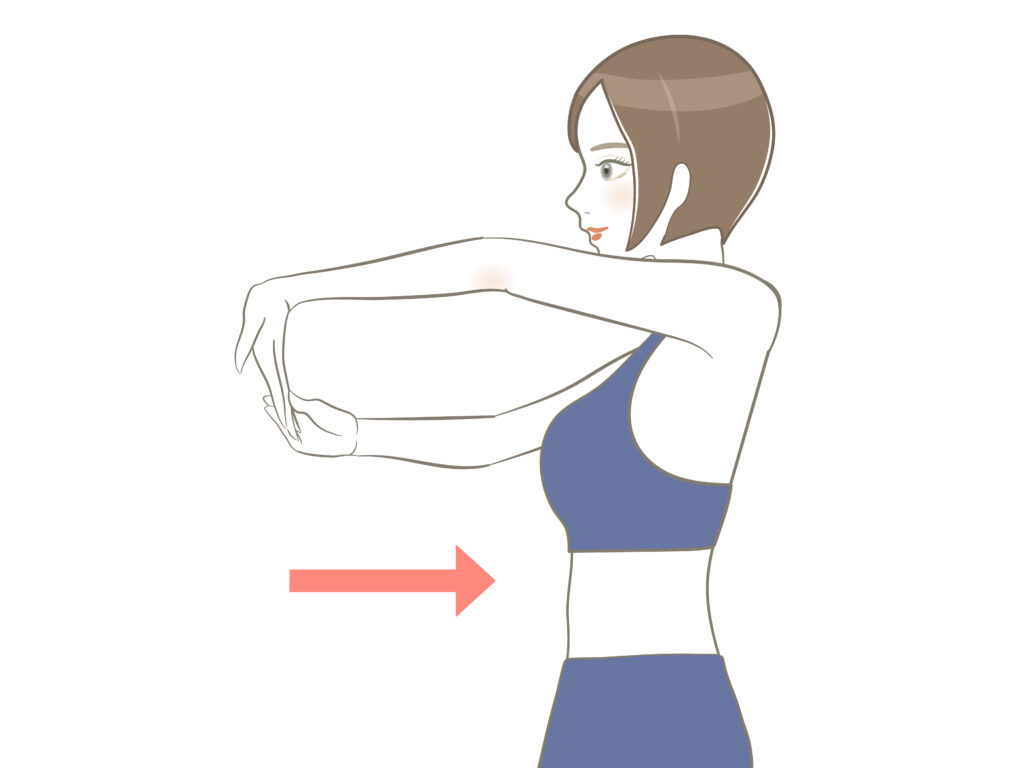

- 指と手首を伸ばすストレッチ

指と手首を伸ばすストレッチは、手のひらを上向きにして、腕を伸ばし、できるだけ手首を曲げます。手首を反らせます。この動作を繰り返して、手首のストレッチを行います。 痛くない程度40〜50秒ほどキープしてください。 一日3セットはするようにしましょう。このストレッチは、手首の痛みを軽減し、腱鞘炎の症状を改善することができます。

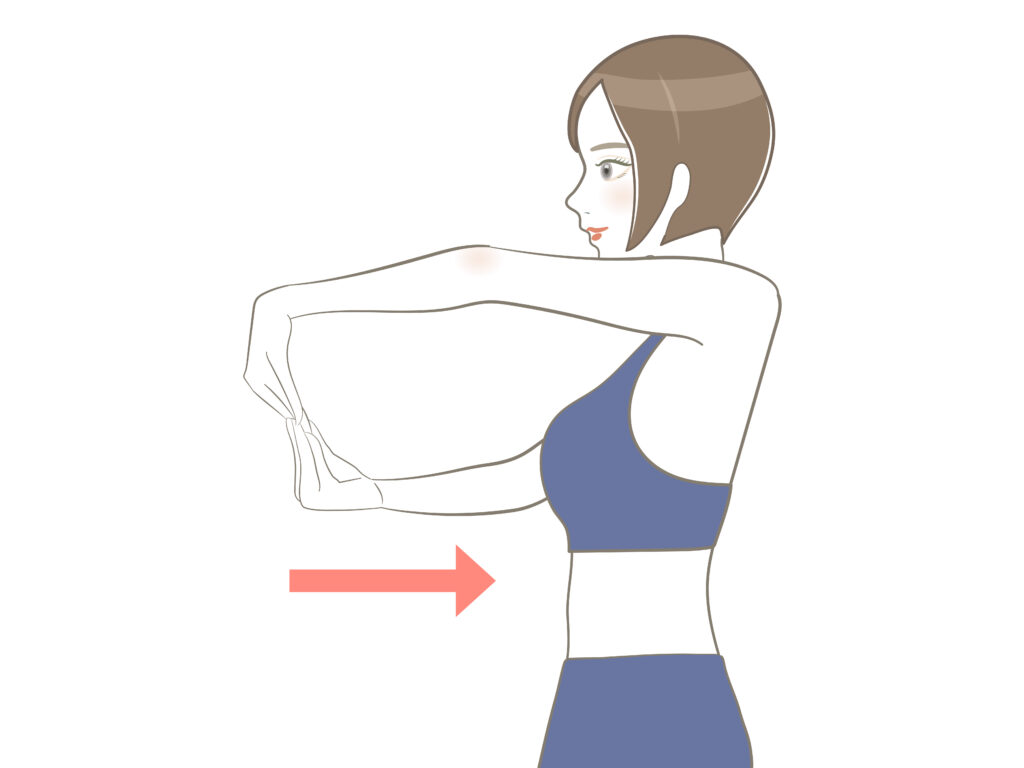

- 指と手首を曲げるのストレッチ

指と手首を曲げるストレッチは、手のひらを上向きにして、腕を伸ばし、できるだけ手首を曲げます。手首を反らせます。この動作を繰り返して、手首のストレッチを行います。 痛くない程度40〜50秒ほどキープしてください。 一日3セットはするようにしましょう。

3.手首の拳のストレッチ

3つ目のストレッチは、手首の拳のストレッチです。まず、立った状態で、背筋を伸ばし、腕を伸ばします。次に、片手を拳にして、もう一方の手で拳をしっかりと押して伸ばします。このストレッチは、手首と指の筋肉をゆるめて、腱鞘炎の症状を改善することができます。

赤ちゃんを抱っこすることは、新しい親にとって素晴らしい経験ですが、指の腱鞘炎という症状を引き起こすことがあることを理解する必要があります。この症状は、手首や指の炎症によって引き起こされることがあります。ストレッチを行うことで、手首の圧力を和らげ、腱鞘炎の症状を改善することができます。手首のストレッチ、つま先のストレッチ、手首の拳のストレッチなどが有効です。これらのストレッチを定期的に行うことで痛みが軽減解消されます。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月3日

赤ちゃんを抱っこするママに贈る、背中の痛みを解消する3つのストレッチ法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【赤ちゃんを抱っこするママに贈る、背中の痛みを解消する3つのストレッチ法】

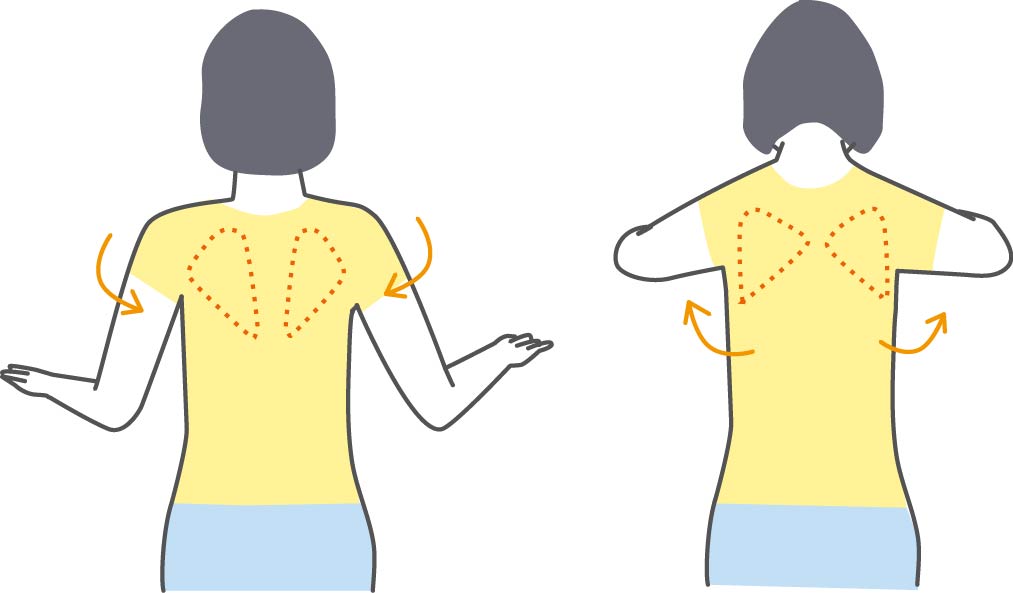

肩甲骨ストレッチ法

赤ちゃんを抱っこすると、肩甲骨周りが硬くなり、背中が張ってしまうことがあります。そのため、肩甲骨ストレッチを行うことで、筋肉を緩め、血行を促進させることができます。

・方法

1.椅子に座り、肩幅に足を開きます。

2.肘を90度にして腕を開くように肩甲骨を内側よせ胸を張ります。

3.15秒程度、その状態を維持します。

4.次は肘を上げ肩甲骨を開くように腕を前に出します。

5.腕を放し、リラックスします。

6.15秒程度、その状態を維持します。

7.5回程度繰り返し行います。

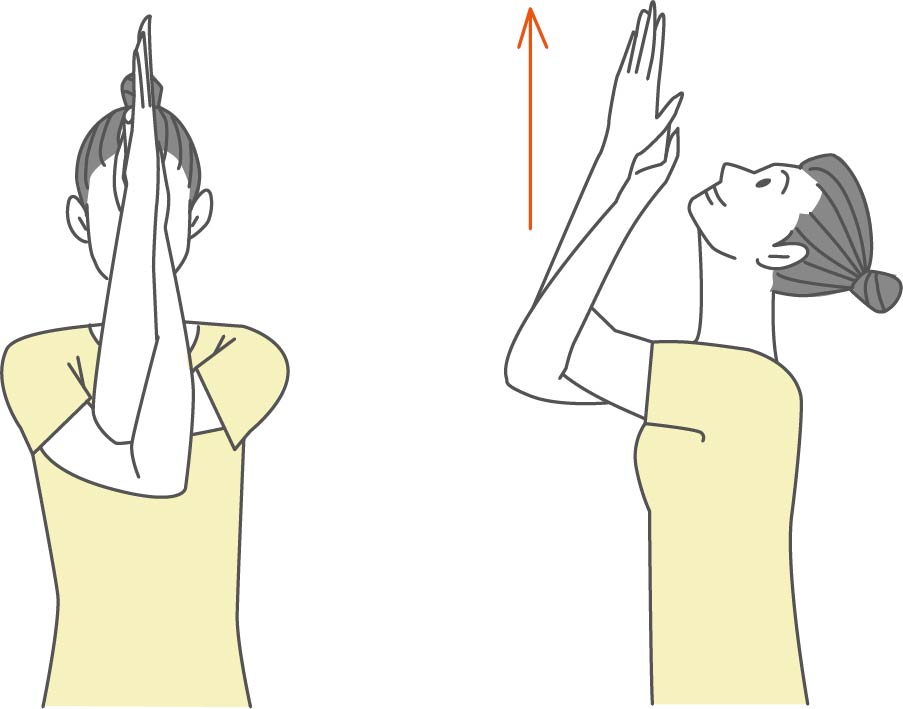

背中ストレッチ法

赤ちゃんを抱っこすることで、背中が張ってしまい痛みが生じることがあります。背中ストレッチを行うことで、背中の筋肉を伸ばし、緊張を解消することができます。

・方法

1.椅子に座り、背筋を伸ばします。

2.図のように腕を絡ませ肩甲骨を開きます。

3.5秒程度、その状態を維持します。

4.顔は上を向き腕を上に引き上げます。

5.5回程度繰り返し行います。

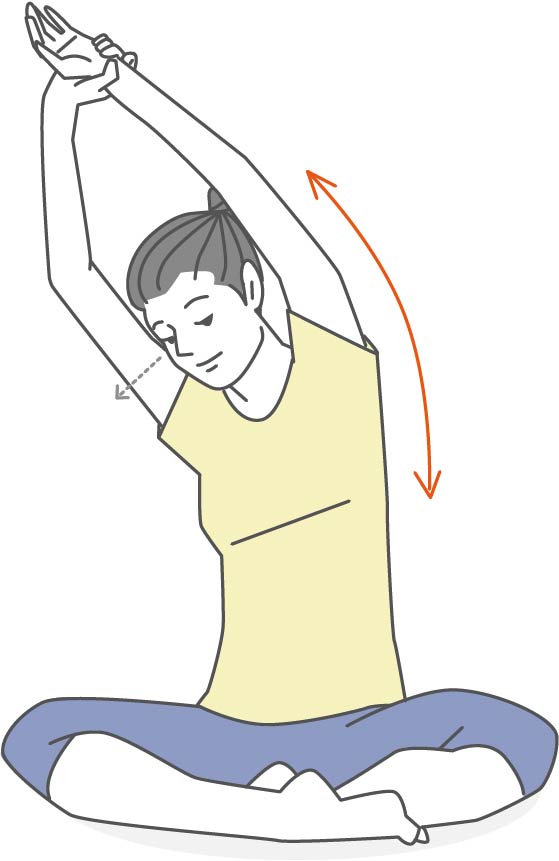

広背筋ストレッチ法

赤ちゃんを抱っこすることで、広背筋に負担がかかり、痛みが生じることがあります。広背筋ストレッチを行うことで、腰周りの筋肉を柔らかくし、負担を緩和することができます。

・方法

1.あぐらで座り、背筋を伸ばします。

2.頭の上で反対の手首を把握します。

3.把握した手首を引っ張りながら体を横に倒します。

4.10秒程度、その状態を維持します。

5.交互に3回程度繰り返し行います。

赤ちゃんを抱っこすることで、背中や腰に痛みを感じるママは多いものです。しかし、筋肉を緩め、血行を促進し、緊張を解消するストレッチを行うことで、痛みを和らげることができます。肩甲骨ストレッチ、背中ストレッチ、広背筋ストレッチを習慣的に行い、健康的な体を維持しましょう。

以上が必要なストレッチになります。産後の背中の痛みになった場合は是非当整体までご相談下さい。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月2日

産後の子育ての疲れを改善させる必要な栄養素とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の子育ての疲れを改善させる必要な栄養素とは】

ビタミンB群

子育てにおいて疲れを感じる親の多くは、ビタミンB群の不足によるものが多くあります。ビタミンB群とは、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸などの水溶性のビタミン群です。

ビタミンB1は、糖質の代謝に関与し、エネルギーを生み出す作用があります。ビタミンB2は、細胞の代謝や成長発育に必要な栄養素です。ビタミンB6は、神経伝達物質の生成や血液中のアミノ酸濃度調節に関与し、ストレス発散にも効果があります。ビタミンB12は、赤血球の生成や神経細胞の機能維持に必要な栄養素です。ナイアシンは、エネルギー代謝に必要な成分であり、体内でトリプトファンから作られます。パントテン酸は、エネルギー代謝に必要不可欠な成分であり、ストレスによる身体の負担を軽減します。葉酸は、DNAの合成や新陳代謝に欠かせない成分で、胎児の神経管形成にも重要な役割を持ちます。

ビタミンB群は、自律神経の働きやストレス解消にも関与しており、子育て中の親にとっては欠かせない栄養素です。

ビタミンB群を含む食品としては、豚肉、牛肉、鶏肉、魚介類、卵、豆類、いも類、緑黄色野菜などが挙げられます。毎日の食事でバランスよく摂取するようにしましょう。

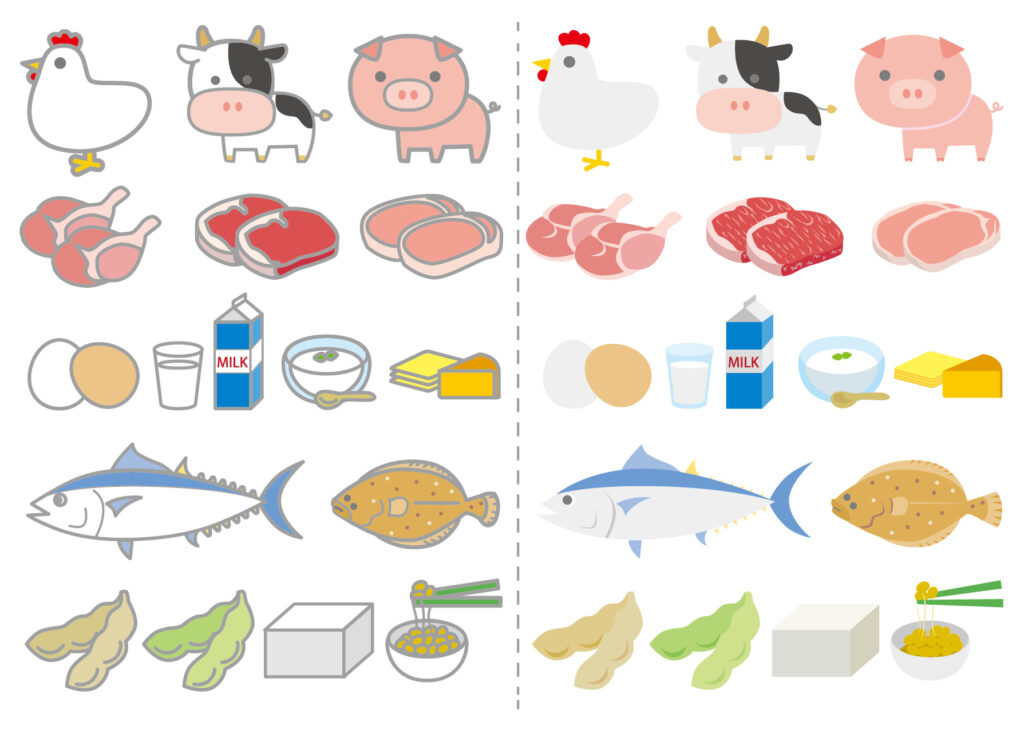

たんぱく質

子育て中の親にとって、筋力の維持や修復にはたんぱく質が必要不可欠です。たんぱく質は、筋肉や骨、皮膚、髪、爪、内臓器官などの細胞の形成や修復に必要な栄養素であり、免疫力の向上にも効果があります。

たんぱく質は、動物性食品や植物性食品に含まれます。動物性食品では、肉、魚、卵、乳製品がたんぱく質源となります。植物性食品では、豆類、穀物、ナッツ類がたんぱく質源となります。子育て中の親は、バランスの良い食事を心がけ、必要なたんぱく質を摂取しましょう。

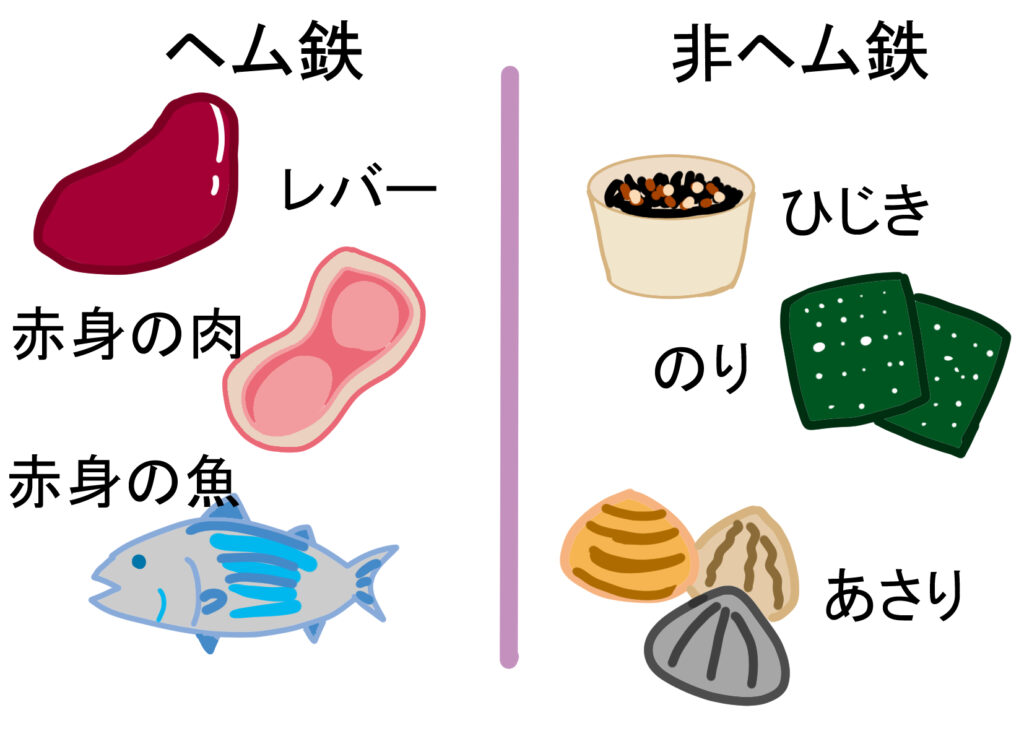

鉄分

子育て中の親にとって、鉄分は欠かせない栄養素です。鉄分は、赤血球の生成に必須の栄養素であり、貧血の改善にも効果的です。また、鉄分は脳の認知機能や免疫力の向上にも貢献します。

鉄は、赤血球のヘモグロビンに含まれる酸素運搬物質であり、体内のエネルギー代謝に欠かせない栄養素です。母親の場合、生理中に鉄分が失われるため、特に不足しがちです。また、授乳中も鉄分が必要であるため、十分な摂取が必要です。鉄は、レバー、赤身肉、貝類、ほうれん草、豆類などに含まれます。

ビタミンC

ビタミンCは、コラーゲンの生成に必要で、肌や粘膜を健康に保ちます。また、ストレスや疲労を軽減する作用もあります。母乳育児中は、ビタミンCを摂取することで、赤ちゃんにも影響が出ます。ビタミンCは、レモン、オレンジ、ブロッコリー、トマトなど植物性の食品に含まれます。

カルシウム

カルシウムは、骨や歯を形成するために必要な栄養素であり、筋肉の収縮にも関わっています。母親が産後に骨粗鬆症になることを防ぐためにも、カルシウムの摂取が重要となっています。カルシウムは、牛乳、チーズ、豆腐、小魚などに含まれます。

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、疲れた身体を癒す効果があり、ストレスを緩和する効果もあります。また、脳の機能を向上させる効果もあるため、子育てにおいて必要な栄養素とも言えます。

オメガ3脂肪酸を含む食品としては、サバ、マグロ、サンマ、イワシ、ニシンなどの脂の多い魚、亜麻仁油、チアシード、くるみなどが挙げられます。毎日の食事に取り入れるようにしましょう。

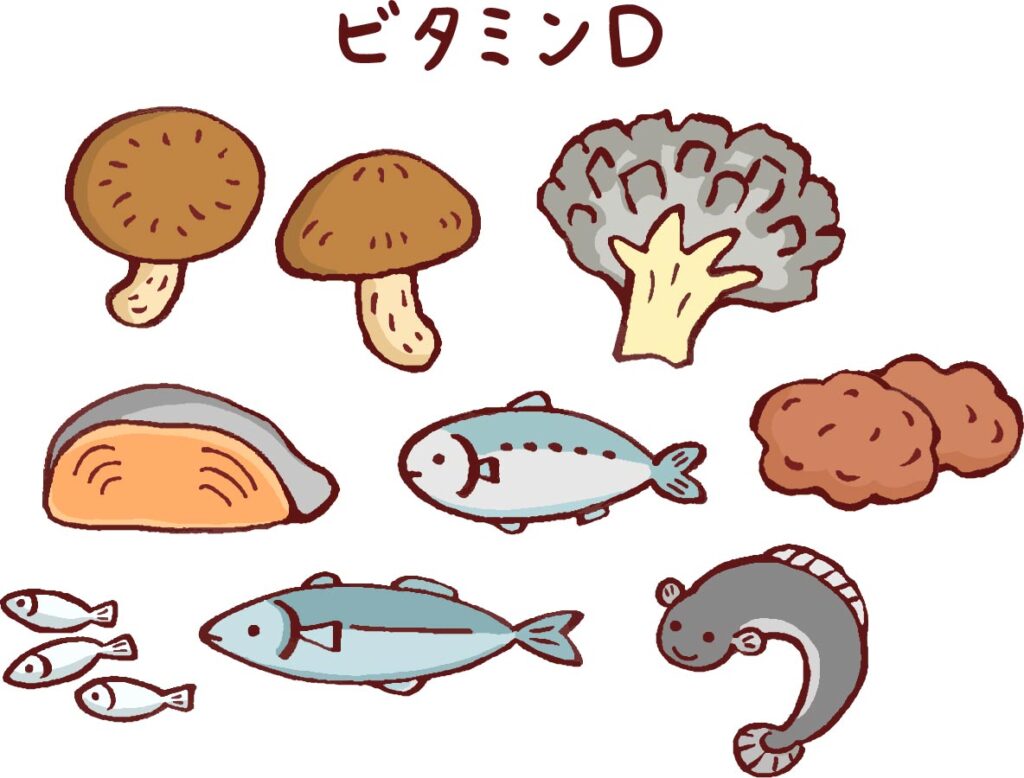

ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨を強くする作用があります。また、最近の研究から、ビタミンDが不足すると、疲れやすさやストレス耐性の低下に繋がることが明らかになっています。

ビタミンDを含む食品としては、魚介類、卵黄、チーズ、キノコなどが挙げられます。

以上が必要な栄養素になります。産後の慢性疲労になった場合は是非当整体までご相談下さい。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約