タグ「カイロプラクティック」が付けられているもの

2025年5月19日

【必見!】冷房やクラーなどで冷える4つのタイプの対処法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【4つの冷えのタイプの対処法とは】

冷房による悩みの種になってくるのは身体の冷え・・・・

今日は身体の冷えの4つの冷えのタイプの対処法について

冷えにも末端の冷え・お尻から下半身の冷え・内臓の冷え・全身の冷えの4つタイプに分けれます。

【四肢末端・下半身の冷え】

特徴:食事量の不足や運動不足などによって、手や足といった身体のの末端の血液が収縮して冷えを感じるタイプです。

特に10〜40代の女性に多く、普段あまり汗をかかないことも特徴です。

対策:食生活ではタンパク質の量を増やすなどして体内から熱量を生み出す様に心がけましょう。

このタイプは厚着やカイロなど外から温めることよりも、運動を取り入れ筋肉量を増やしましょう!

冷えは自律神経も関わりますので改善しない場合は当院まで自律神経調整しにきてくださいね。

【お腹(内臓)全身のの冷え】

お腹の冷えの女性の特徴は自律神経(交感神経・副交感神経)の交感神経の働きが弱まる事で起きる冷え性で、体の表面は暖かいものの内臓が冷えている“隠れ冷え性‘‘タイプです。30代後半の女性が多く、ぽっちゃり体型や食欲旺盛な方に多いのが特徴です。

対策としては汗をかいて冷えないためにも、食べすぎや厚着のしすぎには注意しましょう。

また、内臓を冷やさないように、寝る前に温かい白湯を飲んだり、腹巻したりカイロを貼ったり

お腹周りの丹田(へそからゆび四本分下のところ)を温めることも有効です。

【食べるもので冷え性対策】

不足している食べるものを摂取する様にしましょう。

○しょうが

体を温める作用がとても強いしょうが。辛味成分である「ジンゲロン」や「ショウガオール」に発汗作用があります。

○ねぎ

ねぎ特有の香気成分「アリシン」には、血行をよくして体を温める作用があります。また、葉の部分にはカロチン、茎の部分にはビタミンCが含まれ、風邪の予防にも効果があります。

○根菜

根菜はほかの野菜に比べて水分が少なく、ビタミンEや鉄などのミネラルをたっぷり含んでいます。ビタミンEは血行を促進する

栄養素、ミネラルは体がタンパク質を活用するために必要な栄養素です。

そのほか、シナモンやこしょう、味噌といった調味料にも体を温める効果があるといわれています。

また、寒い地方で育った作物(りんご、鮭など)が体を温めやすいという説もあります。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

☎️0764561117

2025年5月17日

筋肉疲労からの早期回復させる方法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【筋肉疲労からの早期回復させる方法とは】

様々な疲労

疲労には精神的な疲労を伴う慢性疲労と、肉体的な疲労である筋肉疲労、 急激な気温の変化による疲労である夏バテがあります。 今回は主に筋肉疲労からの回復と筋肉増強について必要な栄養素と多く含 む食品をお伝えします。

運動後に食べたい食品 運動で筋肉を使った時には、通常の生活よりもエネルギーを多く使っています。これを補うためには まずしっかりと糖質(炭水化物)を身体にとり入れることが大切です。そして糖質から効率よくエネ ルギーを作り出すためには必ずビタミンB1が必要となるため、ビタミンB1も不足しないようにしま しょう。 さらにビタミンB1の利用効果を高めるためにアリシンが多い食品を組み合わせると良いで しょう.

トレーニングの有無にかかわらず日常的には、主食(エネルギーのもと:ご飯、パン、麺)+主菜 (血や筋肉のもと:肉、魚、たまご、乳製品、大豆製品)+副菜(身体の調子を整えるもと:野菜、 きのこ類、海藻類)といった内容の食事をとるようにします。筋肉をしっかりと使うような強度の高 い運動をした際には以下の栄養素が多く含まれる食事を食べることで、疲労回復を早め、使用した筋 肉の修復作業と筋肉の増強作業の効果を高めることが期待されます。

1.糖質が多い食品・・・ご飯、パン、麺類、イモ類

2.ビタミンB1が多い食品・・・豚ヒレ肉、豚もも肉、うなぎ など

3.アリシンが多い食品・・・にんにく、にら、ねぎ など

運動後に食欲が追いつかない時の工夫

激しい運動を続けていると食欲がなくなってしまったり、消化が悪くなったり、内臓の働きがおいつ かないことがあります。 そのような時には、消化に時間のかかる脂質が少ないものを選んで食べましょう。揚げ物や油で炒め たものよりも茹でたものや蒸したものがおすすめです。 また、夏バテや食欲が減退している時にはスパイスを効かせたり、しそやネギなどの薬味を使ったり お酢や柑橘類を使い食欲を刺激すると食べやすくなることもあります。食べるための工夫をしてしっ かりとトレーニング後の身体をリカバリーしましょう。

トレーニング後の身体に必要な抗酸化作用のある食品

トレーニングをすると体内の活性酸素が増えるため、抗酸化作用のある食品も身体にとり入れること ができるとよいでしょう。具体的には以下のような栄養素と食品をおすすめします。

◆ビタミンCが多い食品・・・抗ストレス作用、抗酸化作用、鉄の吸収促進、コラーゲンの生成に必要 ブロッコリ、キャベツ、キウイフルーツ、いちご など

◆ビタミンEが多い食品・・・抗酸化作用、血管を健康に保つ かぼちゃ、アーモンド、うなぎ、はまち、ぎんだら など

◆ビタミンAが多い食品・・・皮膚と粘膜の保護、抵抗力を強くする、暗いところで視力を保つ、発が ん物質の効果を軽減 レバー、うなぎ、モロヘイヤ、にんじん、しゅんぎく

筋肉増強のためのポイント

疲労の回復だけではなく、筋肉を強化したい時には、たんぱく質を食べることが大切です。骨、筋 肉、臓器、血液、ホルモン、神経細胞、皮膚など身体の構成素材にはたんぱく質が使われています。 摂ったたんぱく質を体内で有効に利用し筋肉増強するためのポイントとしては以下のような点に注意 しましょう。

1.エネルギー収支をプラスにする→ エネルギー摂取量 > エネルギー消費量

2.欠食をしない→ 欠食は増量に必要なエネルギーや栄養素が不足する可能性があります。まずは しっかりと3食を食べるようにすることが大切です。

3.たんぱく質を必要量とる→ たんぱく質(肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品)を3食の食事に 食べること。目安は日常的に運動をする人で、1日のたんぱく質摂取目標量=体重kg×1.4g

4.時には油脂類を上手に使う→ 油脂類(油、バター、マヨネーズなど)は少量で高カロリーです。エ ネルギー確保のために使用することも工夫の一つです。

5.補食を利用する→ 一度にたくさん食べられない場合や、トレーニング後にすぐにしっかりとした 食事ができない場合には、素早くエネルギーやたんぱく質をとることができるもの(たんぱく質: 牛乳、チーズ、ヨーグルトなど、炭水化物:おにぎり、バナナ、カステラなど)を食べることをお勧 めします。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

☎️0764561117

2025年5月12日

2025年1月22日

【空席枠】残りわずか!1月の親子フォト撮影会&ベビーマッサージレッスン

いつもありがとうございます。

整体院H&Bカイロスタジオの南です。

みなさん、こんにちは。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

レッスンにはメリット盛りだくさんのレッスンです𓂃 𓈒𓏸

レッスンにはメリット盛りだくさんのレッスンです𓂃 𓈒𓏸

残り席わずか・・・

10時半~12時

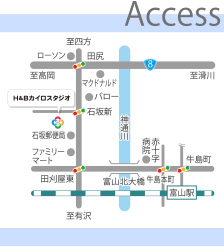

富山市石坂新886-1

(H&Bカイロプラクティックスタジオ)

レッスン中の写真もプレゼント

2024年4月3日

花粉症の症状を抑える食材&レシピについて

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【花粉症の症状を抑える食材&レシピについて】

春らしい日が少しずつ増え、花粉症の症状に悩まされる方も増えてきています。花粉症による結膜炎や鼻炎の症状は、侵入した異物を体外へ排出するための免疫機能が過剰に反応し炎症反応が起きている状態です。炎症反応を抑えるためには体内で生産される活性酸素を抑える働きや、免疫機能が正常に保たれる働きを助ける栄養素を摂ることが有効です。身体の炎症対策に主に食べ物からのアプローチをまとめてみました。

この季節の悩み

春のあたたかさを感じる季節となりました。過ごしやす くなる一方で、多くの方が花粉症に悩まされる時期です ね。花粉症は身体の免疫に関する炎症反応です。重症の人 では頭痛やめまい、寝不足、微熱や全身のだるさを生じる こともあり、予防法としては花粉を「つけない」「取り除 く」ことなどが有効とされており、治療は薬を使った対処 療法が主流となっています。今回は身体の炎症反応への対 策として食生活からのアプローチについてお伝えします。

炎症はどうやって起こるのか

炎症はどうやって起こるのか

つらい目のかゆみやくしゃみ、鼻水や肌荒れなどさまざまな炎症反応は、体内に侵入してきた異物を 排出しようとして起こります。 この炎症反応は身体の免疫機能が過剰に反応して起こりますが、炎症反応の緩和のためには免疫機能 を正常に保つことが大切であるといわれています。免疫細胞の約60%は腸内に集まっているため、 腸内の環境を整えることはとても大切で、腸内環境が悪くなると免疫機能の異常が生じます。 また、炎症には食事からとる脂質も影響しているといわれています。

炎症を抑える食材

炎症性物質の血中濃度を低下させる作用や、強い抗酸化力をもつ「抗酸化物質」を多く含む食材を積 極的に摂取することが大切です。以下のような食材を日々の食事に取り入れてみましょう。

◆EPAやDHAが多く含まれる食材

アレルギー疾患を予防、中性脂肪の低下や血管障害の予防効果

マグロ、ブリ、サバ、鮭、いくら、真鯛 など

◆β―カロテン多く含む食材

抗酸化作用

ピーマン、トマト、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などの緑黄色野菜

◆フィトケミカルと呼ばれるポリフェノールを多く含む食材

強力な抗酸化作用、アレルギー抑制、疲労回復など種類により働きがさまざまある。

さつまいもやカカオ、ぶどう、大豆、大豆製品、ターメリック

◆硫黄化合物を含む食材

抗酸化作用、抗血栓作用、強い殺菌力

キャベツ、玉ねぎ、にんにく、ねぎ

◆テルペンを多く含む食材

オレンジ、レモン

◆ビタミンAを多く含む食材

感染症の予防や強い抗酸化作用

緑黄色野菜やうなぎ、レバー

◆ビタミンEを多く含む食材

細胞膜の酸化を抑える作用、有害な過酸化脂質の生成を防ぎ細胞の老化を防ぐ作用

アーモンド、あんこう肝、すじこ、オイル漬けツナ缶、

◆鉄分を多く含む食材

赤みの肉、豚レバー、鶏レバー、がんもどき、納豆、小松菜

◆ビタミンCをおお含む食材

抗ストレス作用、美肌効果、抗酸化作用、抗がん作用

キウイフルーツ、いちご、ほうれん草、じゃがいも

◆亜鉛を多く含む食材

多くの酵素の成分、免疫反応に関わる

かき 豚レバー、タラバガニ、プロセスチーズ

◆ビタミンDを多く含む食材

腸粘膜の改善、免疫抗体の産生を助ける

卵黄、干し椎茸、きくらげ、マイワシ、すじこ、しらす干し、スモークサーモン

炎症をうながしてしまう料理

揚げ物、ファーストフード、スナック菓子、乳脂肪、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉、こういった 食品をみてみると、使用されている油や脂が多い事がわかります。油は長時間空気に触れたり、加熱 をし過ぎると過酸化物となりそのような油脂を摂取すると、体内で活性酸素を発生させてしまいま す。体内の活性酸素が増えすぎるとさまざまな物質と化学反応し身体の細胞を傷つけてしまい、それ が原因となって炎症を引き起こしてしまうのです。

対策として、油や脂の使用量が比較的少ない食材や料理を選べるとよいでしょう。また、油を使った 料理は長時間放置せずに調理後できるだけ早めに食べるようにすることや日々の食事や間食でファー ストフードやスナック菓子を食べ過ぎないように意識することも大切です。 料理をする上では、加熱調理が必要なことが多いと思います。中でも炒める時にはどうしても油を使 いますが、できるだけ少量の油で炒めたり、蒸すことで代替するなど、油の使用量を減らす工夫をす ることを考えてみましょう。揚げ物を楽しみたい時には新鮮な油を少量使い、揚げ焼きにしてみま しょう。

2024年4月1日

大人気【5月のプチ撮影会&ベビーレッスン予約開始!】

いつもありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

4月よりベビーマッサージレッスンがH&Bスタジオにて開始します メリット盛りだくさんのレッスンです𓂃

メリット盛りだくさんのレッスンです𓂃

4月レッスンは満席となっており、5月レッスン予約開始とさせて頂きます𓈒𓏸 http://www.instagram.com/cherbebe.yzk_mam/

5/31(金)定員7名様

10時半~12時

富山市石坂新886-1

(H&Bカイロプラクティックスタジオ)

レッスン後にはフォトグラファー

( @cherbebe.photo_mam )

撮影による、プチ撮影会付

(母子撮影とベビー撮影)

レッスン中の写真もプレゼント

ビーマッサージがもたらす効果は…

![]() 脳の発達を促す

脳の発達を促す

![]() 消化機能を高める(便秘、下痢の緩和)

消化機能を高める(便秘、下痢の緩和)

![]() 運動機能、内臓機能を高める

運動機能、内臓機能を高める

![]() 夜泣きの軽減

夜泣きの軽減

![]() 免疫力アップ

免疫力アップ

![]() 情緒の安定

情緒の安定

![]() 親子の絆を深める…etc

親子の絆を深める…etc

生後2ヶ月〜1歳以上大歓迎![]()

ご予約はベビーマッサージ講師

cherbebe 大野先生宛にご予約をお願いします𓂃 𓈒𓏸

https://lin.ee/9rPlLEU

上記公式LINE登録後【H&Bベビマ希望】とご予約お願いします![]()

2024年3月5日

デトックスには春が最適!

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【デトックスには春が最適!】

東洋医学では、春は解毒作用のある「肝」が活性化する季節で、デトックスに最適な季節とされています。この季節、肝臓は冬の間にため込んだ老廃物を一気に排出しようとフル稼働し始めます。そこで私たち自身でもデトックスの助けになるような生活をして、肝臓を助けてあげましょう!

☆春は活動的に

暖かくなってくると体を動かしたくなりますよね。東洋医学の古典にも「春は心身ともに活動的になるのがよい」とされています。緑に芽吹く木々や春の小さな野花などを愛でながらの散歩がおススメです。緑を見ながら歩いて、心身ともにリフレッシュしましょう!

☆春のおススメ食材を食べよう

春が旬の、苦みのある山菜(ふきのとう、たらのめ、ウドなど)や野菜(タケノコ、春菊、菜の花など)には、植物性アルカロイドというデトックス効果を促進してくれる成分が豊富に含まれています。

☆ヨガの「赤ちゃんのポーズ」でデトックス

仰向けになり深呼吸をします。息を吐き切ったタイミングで両膝を曲げて、両手で抱え込み胸に近づけていきます。頭を膝へ近づけるように曲げ、丸くなります。痛くない範囲で行ってください。深呼吸しながら30秒ほどキープしたら、ゆっくりと腕をほどいて足を伸ばし、仰向けの状態に戻ります。腸の環境を整える効果がありますよ。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2024年1月19日

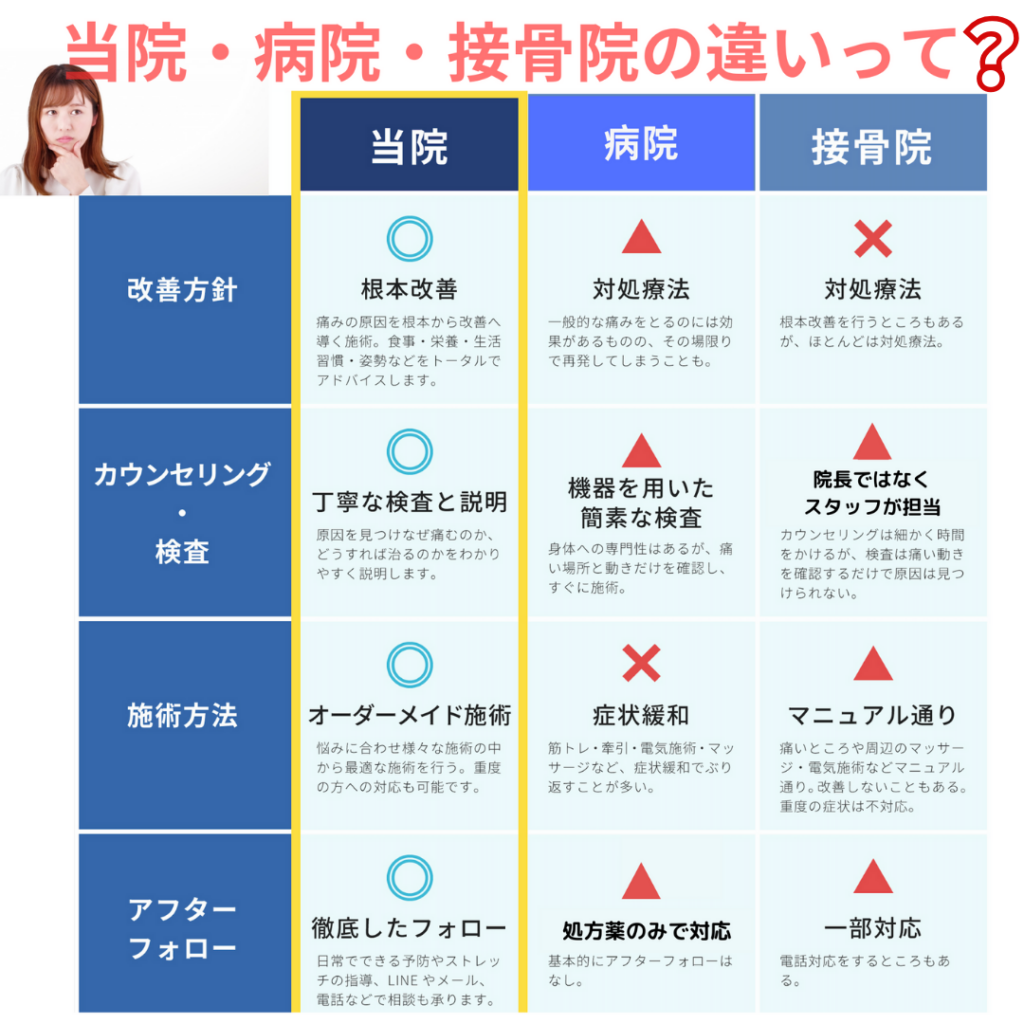

当整体院・病院・接骨院の違いって?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【当整体院・病院・接骨院の違いって?】

整体とは、日本語では主に手技を用いた民間療法、代替医療を指します。

全体のバランスを整えることで自然治癒力を高め、痛みや違和感を改善するための手技療法のひとつです。指圧やマッサージも整体と言えば整体になります。

カイロプラクティックは薬物で病状を押さえるのとは違い、神経の働きを良くし自分の体内にある薬を活用する自然療法です。カイロプラクティックは、1895年にアメリカのダニエル・デヴィッド・パーマーによって創始された手技療法。名前の由来はギリシャ語で、”カイロ” → “手”、”プラクティック” → “技術” を意味する造語。

当整体院・病院・接骨院の違い

整体カイロプラクティックと整形は、身体の治療や矯正を行う点では共通していますが、それぞれのアプローチや方法には異なる特徴があります。

整体、カイロプラクティックは、神経系や筋骨格系のバランスを整えることに重点を置いた身体全体を見る治療法です。 カイロプラクターは、手技療法を使用して関節や筋肉を調整し、身体の自然な治癒能力を促すことを目的とします。痛みや不快感の根本の原因を特定し、骨格や関節の調整、ストレッチ、マッサージなどを用いて治療します。カイロプラクティックは、腰痛、頭痛、肩こりなどの症状の改善に有効とされています。

一方、整形は骨や関節の形状や機能について評価し、手術や物理療法(リハビリテーション)を用いて症状を改善する治療法です。整形外科医は、外傷や骨粗鬆症、関節炎、変形性膝関節症などの症状の治療に専門的な知識とスキルを持っています。整形外科における治療の手法は多岐にわたり、手術、骨融合、手技療法、物理療法、装具の使用などがあります。

つまり、整体、カイロプラクティックは身体のバランスと関節の状態に焦点を当てた身体全体を見て根本治癒を目指す治療法であり、整形は骨や関節の形状や機能に対して手術や物理療法を用いて炎症を抑える治療法と言えます。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

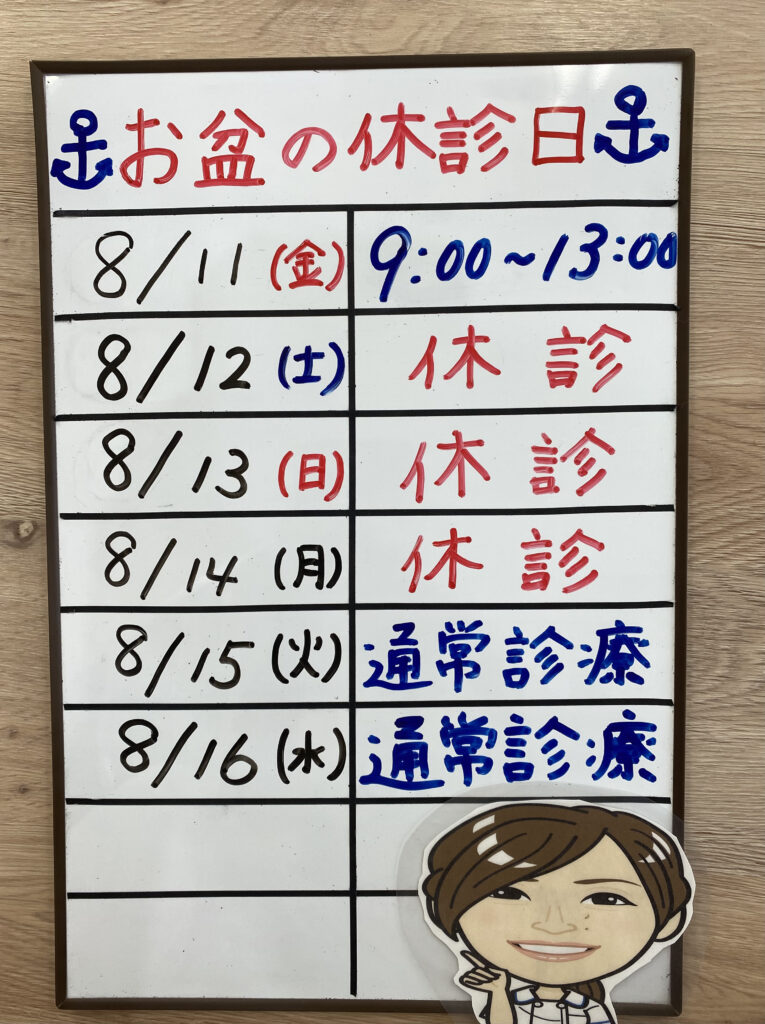

2023年8月3日

【お知らせ】H&Bカイロスタジオのお盆休みのお知らせ

いつもありがとうございますH&Bカイロスタジオの南です😣

もうすでに8月になり、この季節は日々の気温が高く猛暑が続きますね。

連日、厳しい熱帯夜も続き一日中エアコンや扇風機をつけていないと過ごせないという方も多いのではないでしょうか。

しかし、そんな暑さにも負けず、お仕事や日常生活を頑張っておられることと思います。

また、気温が高すぎると、熱中症を引き起こしてしまう危険性もあるため、十分に水分補給や休憩をとって、お身体を大切にしていただきたいと思います。

この時期は、健康管理にとっても気を遣う必要があります。熱中症にならないためには、こまめな水分補給や適度な塩分補給、涼しい場所での休息が必要とされています。また、軽い運動やストレッチなどで体調管理にも力を入れてください。

猛暑が続く季節になると、体調管理に気を遣いながら、健康的な生活を送るためにも、十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。皆様の健康をしっかりとサポートしていけるよう、私たちも日々努力して参ります。

【H&Bカイロスタジオのお盆休みのお知らせ】

8月11日(金)から8月14日(月)までの期間、はお盆休みとなります。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、8月11日(金)の午後13時までは通常通り診察いたしますので、お急ぎのお早めに来院いただけますよう、お願い申し上げます。

また、お盆休み明けの8月15日(火)からは、通常営業を再開いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

8月は、日本の夏の真っ盛りの時期です。暑さとともに湿気も多く、過ごしにくい日々が続きますが、夏ならではの楽しみもたくさんあります満喫してみてくださいね。

暑い夏には、冷たい飲み物が欠かせませんね。最近では、テレビやSNSで話題になっている「かき氷」も、夏の代表的なスイーツとして、注目を集めています。単純なかき氷から、フルーツをトッピングした高級感のあるかき氷まで、種類も豊富です。おうちで作るかき氷も、家族でワイワイ食べるのも、楽しい時間が過ごせます。 うちはカルピスを買ってシロップ代わりにかけて暑さを凌いでおります。

暑い日が続いていますが、お身体を大切にお過ごしくださいませ!

2023年4月12日

近年非常に多い、小学生が腰痛になる理由とは……

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは近年非常に多い

【近年非常に多い、小学生が腰痛になる理由とは】

1: 姿勢が悪い

2: 運動不足

3: 重いカバンを持ちすぎる

4: スマートフォンやタブレットでの過剰な使用

小学生が腰痛になる原因は様々ですが、主な原因は姿勢の悪さ、運動不足、重いカバンを持ちすぎること、そしてスマートフォンやタブレットでの過剰な使用です。

姿勢の悪さにより、腰に過剰な負荷がかかり腰痛の原因になることがあります。小学生は長時間机に座って勉強をすることが多いため、正しい座り方を指導することが大切です。

また、運動不足により筋肉が衰え、腰痛が引き起こされることもあります。その状態で急に適度な運動をする4〜6年生で身体を捻るスポーツ(野球、サッカー、テニス、バドミントン)で腰の骨の分離症になる子が多くいらっしゃいます。

急に焦らず徐々に筋肉を強化し、腰痛の予防につながります。

近年1番多いのが重いカバンを持ちすぎることも、腰痛の原因の1つです。

小学生は、学校で使用する教科書やノート、自分の持ち物などを詰め込んだ重たいカバンを持って登校します。カバンが重すぎる場合、腰への負担が大きくなり腰痛を引き起こす可能性があります。カバンは軽くするか、両手で持つようにするなどの対策が必要です。

最近では、小学生もスマートフォンやタブレットを持ち、長時間使用することが増えました。これも姿勢の悪化や過剰な負荷がかかることが原因の1つです。スマートフォンやタブレットを使用する際には、正しい姿勢で使用するように心掛け、頻繁に休憩を取ることが大切です。

いずれの原因による腰痛でも、

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約