タグ「肩こり」が付けられているもの

2025年6月25日

夜中に肩関節が疼く夜間痛とは?痛みの原因と対策

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【夜中に肩関節が疼く夜間痛とは?痛みの原因と対策】

夜間痛の意味とは?

夜間痛とは、その名の通り、夜間に肩がジクジク疼くような痛みが寝ている間に、寝返りなどで肩を圧迫する姿勢することにより肩の関節や周囲の組織に負担がかかり、痛みが引き起こされます。

肩関節の痛みの主な原因

・怪我や事故

・ 関節内に石灰沈着

・関節の炎症や腫れ

・骨や軟骨の損傷

などによって結果として・・・・

⒈血液循環の低下: 夜間は体が休息状態になるため、血液循環が低下し、肩に十分な酸素や栄養素が供給されないことがあります。その結果、組織に酸素不足が生じ、痛みを引き起こす可能性があります。

⒉睡眠姿勢の影響: 寝ている間に肩を圧迫する姿勢をとると、肩関節や周囲の組織に負担がかかります。長時間同じ姿勢を続けることは、夜間痛を悪化させる要因となる可能性があります。

日常生活での対策

姿勢の改善

肩周りの筋肉を鍛えるトレーニング

デスクや椅子の高さの調整

スマートフォンの使用方法の見直し

日常の動作や負荷の見直し

重い荷物の持ち方

強い力での動作を避ける

適切なエクササイズ(次回のブログで説明して行きます。)

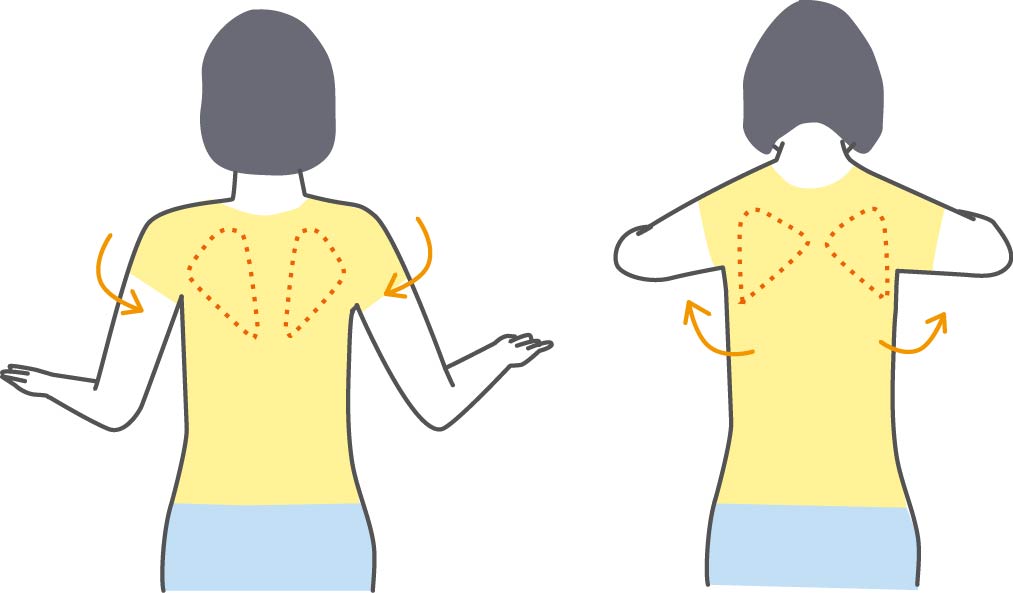

肩周りの筋肉を強化するエクササイズ

柔軟性トレーニング

胸や背中の筋肉のストレッチ

タオルを使ったストレッチ方法

姿勢改善のためのエクササイズ

背中の筋肉を鍛えるエクササイズ

当院は肩の関節の痛みに特化した施術もおこっていますので

お困りの方はご相談ください。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2025年4月8日

5月の親子フォト撮影会&ベビーマッサージレッスンのイベント募集開始!

2025年1月22日

【空席枠】残りわずか!1月の親子フォト撮影会&ベビーマッサージレッスン

いつもありがとうございます。

整体院H&Bカイロスタジオの南です。

みなさん、こんにちは。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

レッスンにはメリット盛りだくさんのレッスンです𓂃 𓈒𓏸

レッスンにはメリット盛りだくさんのレッスンです𓂃 𓈒𓏸

残り席わずか・・・

10時半~12時

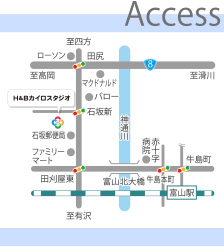

富山市石坂新886-1

(H&Bカイロプラクティックスタジオ)

レッスン中の写真もプレゼント

2023年8月17日

子守り中の頭痛が出てきた時の対処法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【子守り中の頭痛が出てきた時の対処法】

頭痛は起こりやすく、突然現れることもあります。しかし、産後のママはすぐに薬を飲むわけにもいかない場合や、薬がない場合には、以下に述べるような対処法で、自分自身で頭痛を和らげることができます。

休憩をとる

頭痛は、疲れているときやストレスが溜まっているときによく発生します。そのため、頭痛が起こった場合、まずは休憩をとりましょう。家事や仕事などで集中している場合は、5分ほど目を閉じてリラックスし、頭と首の根本をマッサージして緊張をほぐすようにしましょう。

ストレッチをする

頭痛の原因の一つに、筋肉の緊張や血流不足が挙げられます。そのため、首や肩のストレッチを行うことで、血流を良くしたり筋肉をほぐしたりすることができます。簡単なストレッチの例として、まずは首をゆっくりと左右に回したり、上下に動かして、肩甲骨の間を開いたり寄せたりすると首の筋肉が柔らかくなり血流を良くするようにしてください。

お風呂に入る

体全体の緊張が原因で頭痛が起こっている場合には、温かいお風呂に入ったり、シャワーを浴びたりすることが効果的です。特に温水で首の根元をシャワーで10分くらい温めてください。 脳へ行く血流が回復し頭痛が緩和します。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月18日

肩こり体質を改善のための食生活5つのポイント

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こり体質を改善のための食生活5つのポイント】

食生活と肩こりの関係

肩こりは悪い姿勢や筋肉の疲労、ストレスなどから起こりますが、食生活も影響を与える可能性があります。例えば、栄養バランスが偏っていたり、過剰な飲酒や喫煙をするなど、身体に負荷をかける習慣がある場合には、肩こりの原因となります。

食事の改善点1:栄養バランスの見直し

肩こりを改善するには、栄養バランスの良い食事を心掛けることが大切です。バランスのとれた食事は、エネルギーの補充に役立ち、筋肉のリカバリーを促進し、疲れや緊張を解消する効果があります。具体的には、野菜、果物、たんぱく質を含む食材をバランス良く食べて、栄養バランスを整えることが必要です。

食事の改善点2:水分補給

元気な身体を維持するためには、水分補給が大切です。肩こりに悩む場合には、特に水分補給を意識することが大切です。水分不足は疲労感を引き起こし、筋肉の働きを低下させるため、肩こりの悪化につながる可能性があります。1日に1.5L以上の水分補給を心掛けて、しっかりと水分補給をすることが肩こり予防には欠かせないポイントです。

食事の改善点3:摂取する食品の種類・量

肩こり対策に関しては、摂取する食品の種類や量にも注意が必要です。たとえば、刺激の強い食品やアルコール類は血流を悪化させ、肩こりの悪化につながる原因となるため、摂取量は控えめにするように心掛けましょう。また、ビタミンやミネラルを多く含む食品を積極的に摂取することで筋肉の収縮や緊張を緩和し、肩こり改善につながります。

食事の改善点4:食べる時間と量を調整

食事の時間帯や量も肩こりに関わる要素です。食事は適量を選択し、食べ終えたらすぐに寝ないようにすることが肩こり予防につながります。また、就寝前の夜食は肩こりを悪化させる原因の一つ。食事は胃腸の消化能力や体質に合わせて、適切な量と時間帯で取るようにしましょう。

食事の改善点5:よく噛む

現代人は、昔の人と比較して咀嚼回数が減少傾向にあると言われています。

固い食べ物が少なくなったのも原因の一つでしょう。

咀嚼が減ることによって、胃腸に負担をかけるのと栄養の吸収力を低下させます。

結果的に肩こりにもなりやすくなります。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月14日

肩こりは病気の前兆?その関係性について

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりは病気の前兆?その関係性について】

肩こりとは?

肩こりとは、名前の通り肩周りがこり固まった状態を指します。一般的には、長時間同じ姿勢で作業をしていたり、ストレスがたまっていると感じることが多いでしょう。

肩こりが引き起こす病気

肩こり自体が病気ではありませんが、長期間にわたって続くことで、様々な病気を引き起こす可能性があります。具体的には、以下のような病気が考えられます。

・頭痛

・めまい

・吐き気

・眼精疲労

・肩関節症

・五十肩

・猫背

肩こりが引き起こす病気の原因

肩こりがこれらの病気を引き起こす原因は、筋肉や神経の疲労や緊張にあります。長時間同じ姿勢を取り続けたり、姿勢が悪かったり、ストレスがたまったりすると、筋肉に負荷がかかり緊張状態になります。そのため血流が悪くなって、栄養素も酸素も十分に届かなくなり、さらに筋肉が疲労したり、筋肉にある「トリガーポイント」が刺激されて、頭痛や眼精疲労などを引き起こすことがあります。

どのように予防するか

肩こりを予防するには、以下のような日常生活の見直しが必要です。

・適度な運動:筋肉を緩めたり、巡りを良くしたりすることが大切です。ストレッチやウォーキング、ヨガなどを取り入れてみましょう。

・姿勢の改善:長時間同じ姿勢を続けないよう、定期的に立ち上がったり、座り方を変えたりすることが大切です。

・ストレスの緩和:ストレスをため込まず、適度な休養を取ることが大切です。趣味や瞑想、スローライフなど、心身を休める時間を作りましょう。

・食生活の見直し:バランスの良い食事を心がけ、身体に必要な栄養素を摂取するようにしましょう。特に、ビタミンB1、B6、E、カルシウムなどが肩こり予防に効果的です。

肩こりは、長時間の同じ姿勢やストレスなどが原因となり、疲労や緊張が筋肉に蓄積されることで、様々な病気を引き起こす可能性があります。そのため、適度な運動や姿勢の改善、ストレスの緩和、食生活の見直しを行い、肩こりを予防することが大切です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年6月1日

肩こりはストレスのサイン?心理的な原因と改善法

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりはストレスのサイン?心理的な原因と改善法】

肩こりは、現代病と呼ばれる症状の一つで、多くの人が経験しているでしょう。肩こりが起こる原因には、悪い姿勢、運動不足、冷え、疲れなどが挙げられますが、実は心理的な原因も影響していることがあります。本記事では、肩こりの心理的原因と改善法について詳しく解説します。

肩こりの心理的原因とは?

肩こりの心理的原因は、主にストレスによるものです。ストレスを感じると、筋肉が緊張し、血流が悪くなって、肩こりや首こりが起こりやすくなります。具体的には、以下のような原因が考えられます。

□ コントロール欲求の高まり

ストレスや周りからの抑圧が高まると、自分で状況をコントロールしようとしてしまいがちです。そのため、肩や首の筋肉が緊張して硬くなって肩こりが起こります。

□ 感情のストレス

ストレスを感じると、不安やイライラ、怒り、他者や自分への否定などの感情が高まります。それらの感情によって、筋肉の緊張が増し、肩こりが起こりやすくなります。

肩こりの改善法

肩こりを改善するには、心理的なアプローチも必要です。以下では、肩こりの改善法を紹介していきます。

□ リラックス法を行う

ストレスを感じたときに、深呼吸や瞑想、ヨガ、ストレッチなどのリラックス法を行うことで、筋肉の緊張を緩め、肩こりを改善することができます。特に、呼吸法を行うことで、自律神経を整えることができます。

□ コントロール欲求を抑える

ストレスを感じたときに、自分で思い通りにならないと不安になってしまいますが、それを抑えることが大切です。何かを自分でコントロールできなくても、自分ができることに集中することで、ストレスを軽減することができます。

肩こりは、悪い姿勢や運動不足など様々な原因が挙げられますが、心理的な原因も関与していることが多いです。ストレスを感じると、筋肉が緊張して肩こりが起こります。しかし、リラックス法を行うことで、筋肉の緊張を緩め、肩こりを改善することができます。また、自分でコントロールできないことにも焦点を当てず、できることに集中することが大切です。肩こりを改善するためにも、心身のバランスを整えることが重要となります。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年5月31日

肩こりを悪化させるNGな習慣

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【肩こりを悪化させるNGな習慣】

肩こりは現代人にとって身近な悩みの一つです。仕事のストレスや長時間のパソコン作業、運動不足などが原因で、肩こりを引き起こしてしまうことが多いです。しかし、中には自分では気づかないうちに悪化させてしまっているNGな習慣があることも。

運動不足

運動不足は、肩こりを引き起こす原因の一つです。適度な運動を行うことで、血流が良くなり筋肉が疲れにくくなります。長時間座り仕事をしている人は、1時間に1回ほど立ち上がって軽いストレッチや体操を行うことをおすすめします。

不良姿勢

悪い姿勢は、首や肩の筋肉に負担をかけ、肩こりを引き起こします。特に、パソコン作業中は、顔が画面に近くなってしまい、首や肩が前に突き出た状態になってしまいます。正しい姿勢を保つためには、デスクや椅子の高さ、キーボードやマウスの位置などを調整することが大切です。

ストレス

ストレスは、肩こりの原因となるホルモンの分泌を促してしまいます。また、ストレスを感じると、引き締まった状態が続くため、肩こりが悪化することも。ストレスを軽減するためには、趣味やスポーツなど自分が楽しめることを見つけることが大切です。

冷え

寒い場所に長くいると、筋肉が収縮してしまうため、肩こりを引き起こします。また、冷たいものを飲み過ぎたり、冷たい風が直接当たるような場所で過ごしたりすると、血行も悪くなってしまいます。体を冷やさないようにするためには、専用の暖房グッズを使用したり、温かい飲み物を飲むようにしたりすることがおすすめです。

枕の選び方

寝る時に枕の高さが合わないと、肩こりを引き起こすことがあります。特に、枕が高すぎると、首や肩に負担がかかってしまいます。適度な高さの枕を選ぶことで、寝ている間に筋肉をほぐすことができます。

肩こりは、生活習慣の中にNGな習慣があることが原因で引き起こされることが多いです。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年3月31日

カラダを捻った動作の時に出る腰の痛みの原因と対策とは?

こんにちは😃

桜🌸満開で暖かな陽気で気持ち良い日が続きますね!

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

腰を回旋(かいせん)するとは、胴体の中心軸を中心に上半身を反対方向にひねる動作のことです。例えばゴルフのスイングや日常生活での体の動かし方など、様々な場面で使われます。

腰を回旋するときに痛みを感じるのは、主に筋肉や関節の問題が原因です。以下にその詳細を説明します。

【腰痛の原因】

1. 筋肉痛

腰を回旋するとき、腰筋肉や背中の筋肉、お腹の筋肉などたくさんの筋肉が使われます。十分な準備運動をしないまま強い負荷をかけると、筋肉にダメージが生じて痛みを感じることがあります。

2. ストレスによる筋肉のコリ

ストレスがたまると、体のあちこちに筋肉のコリが生じることがあります。そうなると、腰を回旋するときに筋肉が硬くなって痛みを引き起こします。

3. 関節痛

腰回旋の際に、腰の関節に負荷がかかります。適度な負荷であれば良い刺激になりますが、過剰な負荷がかかると炎症が生じ、痛みを引き起こす場合があります。

4. 椎間板ヘルニア

腰の痛みの原因として最もよく知られている疾患の一つが椎間板ヘルニアです。椎間板という軟骨組織が飛び出して神経を圧迫すると、腰痛やしびれ、間欠性跛行(はこう:ひざを曲げた状態で前に進むことができない)などの症状が現れます。

【腰痛改善の方法】

1. 正しい骨格、内臓、エネルギーの流れを整えて、カラダにおぼえさせる。

ストレス・マッサージでは局所は緩めることが

できても、やはり身体の構造が変わらなければ筋肉を緩めても、その場凌ぎにしかなりません。

家で例えると、家の基礎(骨盤)や柱(背骨)が歪んでいて、クロスボード(筋肉)だけをいい状態に治してもまた、痛み、トラブルが出ます。

血流は良くなってコリは取れますが、また同じ悩みがでてきます。

2. 伸ばす

正しい姿勢でストレッチを1分間行うことで、筋肉の柔軟性を取り戻すことができます。例えば、「大腰筋のストレッチ」や「臀部のストレッチ」などを試してみると良いでしょう。 痛みがある所のストレッチではなく痛みを作るストレッチは有効な時もあります。

3. 暖める

痛む部位に温かいタオルをあてたり、温水で浸したフットバスなどで血行を良くすることが大切です。また、マッサージクリームやオイルを使ってマッサージすると筋肉の緊張をほぐし血流を良くすることができます。

以上のような方法で、腰回旋による痛みを改善することができます。

それでも改善しない場合は一度当院に電話かLINEででもご相談くださいね!

2023年3月20日

季節の変わり目はギックリ腰や腰痛の方が増えるのを知ってましたか?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

季節の変わり目の冬から春に変わる時期、夏から秋の時期はぎっくり腰や腰痛のクライアント様が非常に多く、整体院にいらっしゃいます。

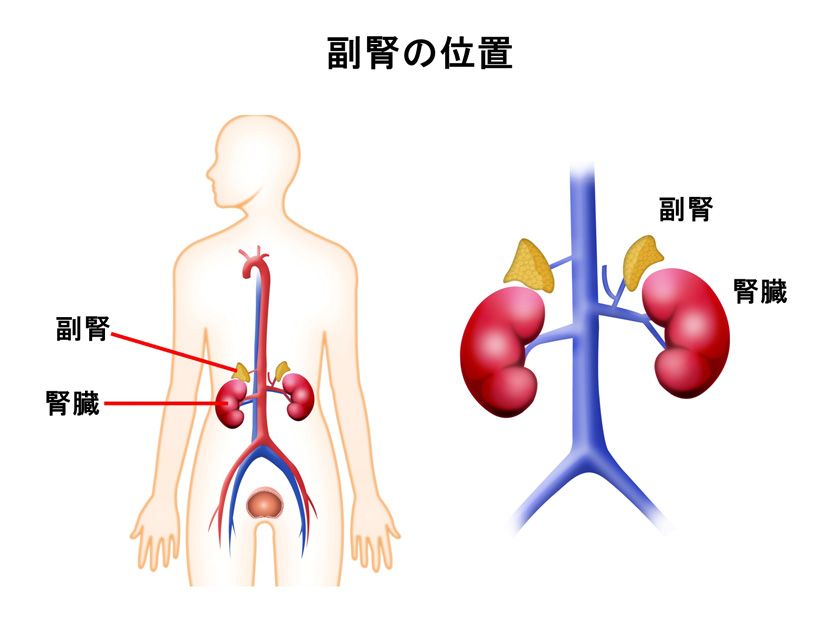

なぜかと言うと季節の変わり目は、気圧や食生活などで腎臓の機能低下して腰痛になりやすい季節と言われております。

腰痛は、現代社会で最も一般的な症状の1つです。

腰痛は、様々な原因から引き起こされる可能性がありますが、

慢性腰痛の最も一般的な原因は筋肉の緊張、脊椎の異常や捻じれ、または神経の刺激です。適切な治療を行わないことによって、腰痛は日常生活の質を低下させ、仕事や家庭生活に影響を与えることがあります。

腰痛の原因は様々ですが

①骨格の歪み

②肥満や運動不足

③姿勢の悪さ

④ストレス

⑤過労

などが主な原因となります。

また、高齢になると背骨が変形することによって腰痛を引き起こすこともあります。他にも腰痛の原因は、腰椎や骨盤の歪み、椎間板ヘルニア、腰椎管狭窄症、慢性的な疾患(糖尿病、関節リウマチなど)など、多岐にわたっています。

腰痛で自分でなおとは、運動やストレッチが効果的です。最も効果的なストレッチは背骨を伸ばすことです。また、炎症を抑えるためにアイシングが有効です。熱を適用し過ぎると炎症がひどくなる場合があるので注意が必要です。食生活にも注意を払うことが大切です。野菜や果物を積極的に摂ることで、炎症を抑えることができます。

腰痛の治療法は、慢性的な状態では医師の治療が必要なときもありますが、整体、カイロプラクティックなどが有効、効果的なな治療法です。 勿論、手術が必要な症例は病院で治療を受けることをお勧めします。

適度な運動やストレッチ、正しい姿勢、健康的な食生活と生活習慣を維持し、炎症を抑えることで、腰痛を予防することができます。慢性的な腰痛は医師の治療を受けることで改善することができます。日常の生活習慣に注意を払い、健康な腰をキープしましょう。

それでも腰痛が良くないようでしたら

当院までご相談ください。

痛みや不調を抱えているとストレスがたまりますよね。でも大丈夫です、私たちが手厚くサポートしていきますので、安心して施術を受けてください。

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約