タグ「自律神経失調症」が付けられているもの

2025年5月19日

【必見!】冷房やクラーなどで冷える4つのタイプの対処法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【4つの冷えのタイプの対処法とは】

冷房による悩みの種になってくるのは身体の冷え・・・・

今日は身体の冷えの4つの冷えのタイプの対処法について

冷えにも末端の冷え・お尻から下半身の冷え・内臓の冷え・全身の冷えの4つタイプに分けれます。

【四肢末端・下半身の冷え】

特徴:食事量の不足や運動不足などによって、手や足といった身体のの末端の血液が収縮して冷えを感じるタイプです。

特に10〜40代の女性に多く、普段あまり汗をかかないことも特徴です。

対策:食生活ではタンパク質の量を増やすなどして体内から熱量を生み出す様に心がけましょう。

このタイプは厚着やカイロなど外から温めることよりも、運動を取り入れ筋肉量を増やしましょう!

冷えは自律神経も関わりますので改善しない場合は当院まで自律神経調整しにきてくださいね。

【お腹(内臓)全身のの冷え】

お腹の冷えの女性の特徴は自律神経(交感神経・副交感神経)の交感神経の働きが弱まる事で起きる冷え性で、体の表面は暖かいものの内臓が冷えている“隠れ冷え性‘‘タイプです。30代後半の女性が多く、ぽっちゃり体型や食欲旺盛な方に多いのが特徴です。

対策としては汗をかいて冷えないためにも、食べすぎや厚着のしすぎには注意しましょう。

また、内臓を冷やさないように、寝る前に温かい白湯を飲んだり、腹巻したりカイロを貼ったり

お腹周りの丹田(へそからゆび四本分下のところ)を温めることも有効です。

【食べるもので冷え性対策】

不足している食べるものを摂取する様にしましょう。

○しょうが

体を温める作用がとても強いしょうが。辛味成分である「ジンゲロン」や「ショウガオール」に発汗作用があります。

○ねぎ

ねぎ特有の香気成分「アリシン」には、血行をよくして体を温める作用があります。また、葉の部分にはカロチン、茎の部分にはビタミンCが含まれ、風邪の予防にも効果があります。

○根菜

根菜はほかの野菜に比べて水分が少なく、ビタミンEや鉄などのミネラルをたっぷり含んでいます。ビタミンEは血行を促進する

栄養素、ミネラルは体がタンパク質を活用するために必要な栄養素です。

そのほか、シナモンやこしょう、味噌といった調味料にも体を温める効果があるといわれています。

また、寒い地方で育った作物(りんご、鮭など)が体を温めやすいという説もあります。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

☎️0764561117

2025年5月13日

うつ病とトリプトファンの関係性について

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【うつ病とトリプトファンの関係性について】

うつ病の原因や治療についてはさまざまな研究が進められていますが、その中でも「トリプトファン」というアミノ酸が重要な役割を果たしていることが知られています。今回は、うつ病とトリプトファンについて。

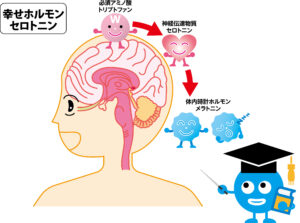

1. トリプトファンとは何か?

トリプトファンは、ヒトの体にとって必要不可欠な必須アミノ酸の一つです。体内で合成することができないため、食事から摂取する必要があります。 トリプトファンはさまざまな機能に関与しており、特に脳内の神経伝達物質であるセロトニンの作るものとして重要です。

トリプトファンの役割

- トリプトファンは体内でセロトニンに変換され、気分の調節やストレスへの対処に寄与します。

- セロトニンからさらにメラトニンが生成され、睡眠リズムを整える役割を持ちます。

- 免疫系や消化機能のサポートなど、さまざまな身体機能にも関与しています。

セロトニンの役割

セロトニンは、「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分、感情、睡眠、食欲など多くの心理的および生理的機能を調節します。脳内のセロトニン濃度が低下すると、気分が落ち込みやすくなり、うつ病の症状が現れやすくなります。

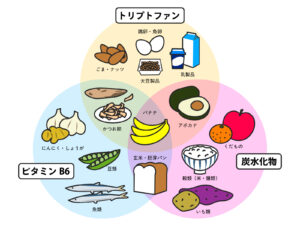

トリプトファンを含む食品

トリプトファンは、いくつかの食品に豊富に含まれています。これらの食品を日常的に摂取することで、トリプトファンの不足を防ぎ、うつ病の予防につながります。

- 高タンパク質食品: 鶏肉、七面鳥、牛肉、卵、魚介類など

- 乳製品: 牛乳、チーズ、ヨーグルト

- ナッツ類と種子: アーモンド、ヒマワリの種、ごま

- 大豆製品: 豆腐、納豆、テンペ

- 炭水化物: 炭水化物を一緒に摂取することで、トリプトファンの脳への吸収が促進されます。

痛みや症状にお悩みでしたら生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

☎️0764561117

2023年11月8日

寒くなる前に末端冷え性の対策方法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【寒くなる前に末端冷え性の対策方法とは】

多くの方が悩む冷え性

冷え性は血行不良により身体の手足などの末端が極端に冷たく なることをいいます。気温が低くなる秋から冬にその症状が強くなる方も多いのではないでしょうか。 冷え性は女性に多く見られ、女性3000人を対象とした調査 では40歳以降では30%、更年期以降では52%に認められるといった報告もあり、多くの女性がその症状に悩んでいるこ とがわかります。近年では男性の冷え性も増えてきているとの 報告もあり、冷え性の対策についてお伝えします。

冷え性の原因と症状

手足や身体の中心部が冷える冷え性は、自律神経の乱れによる血行不良によって起こります。血液を全 身に送るための筋肉の低下や、過度なストレス、不規則な生活、寒暖差、栄養不足などが自律神経の 乱れを招く主な要因です。 冷え性になると肩こりや腰痛、頭痛、だるさ、疲れが抜けない、関節痛、めまいなどの症状を引き起 こします。冷えを放置することで、抜け毛、白髪、薄毛や顔のシワやくすみ、たるみなどに影響を与え ると言われています。また、ドライアイや疲れ目、歯周病など目や歯にいたるまで様々な器官にも影響 を及ぼします。さらに、イライラや不眠、不安感など気持ちにも影響が出て、生活に支障をきたすこ ともあります。

食事対策

- 朝食をしっかりと食べる。 食事をすることにより生まれる体温を確保するために、朝食をしっかりと食べましょう。炭水化物 であるご飯やパン、消化に時間がかかるたんぱく質である肉・魚・卵・大豆製品・乳製品は必ず取り入れてほしい食材です。

- 朝昼夕の食事に5大栄養素を取り入れる 血行促進のため、5大栄養素【炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル】をバランスよく 摂り入れることが大切です。どれかが欠けても身体の中でうまく栄養素が働きません。様々な食材 を取り入れたバランスの良い食事を心がけましょう。甘いものや脂っぽいものに偏ると血流が悪く なる要因になります。

- 身体を温める食材を選ぶ 生姜、にんにく、唐辛子、たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、ねぎ、魚、エビ、牛肉、納豆などには 発汗や血行を促進して身体を温める働きがあります。

- 鉄分とたんぱく質の摂取 鉄分とたんぱく質の不足は冷え性の要因となります。食事には毎食たんぱく質が豊富な食材を取り 入れ、鉄分の多い食材である赤身肉や魚介類やレバーなどを意識して食べるようにしましょう。

- エネルギーを確保する 体温を維持するために必要なエネルギー源は、主に炭水化物(糖質)です。たんぱく質や脂質から エネルギー源として活用することもできますが、筋肉や臓器など身体を構成するたんぱく質の分解 は筋肉の減少を招いたり、脂質の分解はケトン血症(※1)を招く恐れがあります。適量の炭水化物を 毎食食べてエネルギーを確保し体温を維持しましょう。目安量としては、ご飯150g(女性)18 0g(男性)、パン6枚切り1枚、麺類1人前など一人分の炭水化物食材を食べることを意識してみ ましょう。

生活面の対策

- 筋肉をつける 筋肉は熱を生産する大切な器官なので筋肉量の低下は冷えの要因となります。特に下半身の筋肉を 鍛えて血流が良くなるように促しましょう。激しい運動ではなくてもウォーキングやストレッチを するなどの日常の中でできる運動でもよいです。筋肉をつけるためにはたんぱく質とビタミンB6 (赤身肉、鶏肉、バナナ、レバーなどに多く含まれる)を意識して摂りましょう。

- 入浴はしっかりと 湯船にぬるめのお湯をためてゆっくりと身体の芯まで温まりましょう。血流が良くなり自律神経を

整える働きがあります。入浴により副交感神経が働き血管を広げ、血流が良くなることによりリ ラックスすることで、ストレスの軽減も期待できます。 - 身体を冷やさない 足首手首などを暖かくするような服装を選ぶなど、身体を冷やさない服装を心がけましょう。締め 付けの強い下着や服は血流を滞らせるので気をつけましょう。

- 酷い時には疾病を疑うことも冷え性の裏に潜む疾病もあります。 鉄欠乏性貧血、閉塞性動脈硬化症,閉塞性動脈炎,レイノー病,膠原病や糖尿病に伴う血管障害な ど血管内腔の狭窄などの可能性もあるため、様々な対策をしても改善されない時には早めに医療機 関を受診をしましょう。

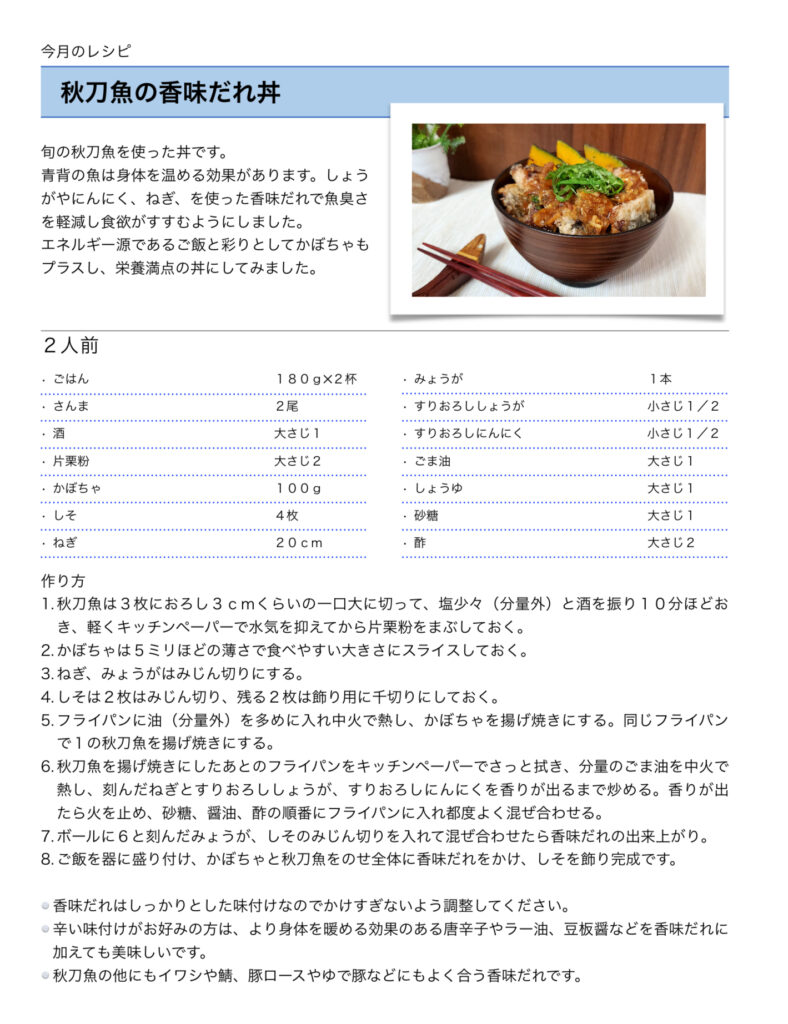

冷え性対策レシピ

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年10月22日

1日最適なノンレム睡眠の時間とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【1日最適なノンレム睡眠の時間とは】

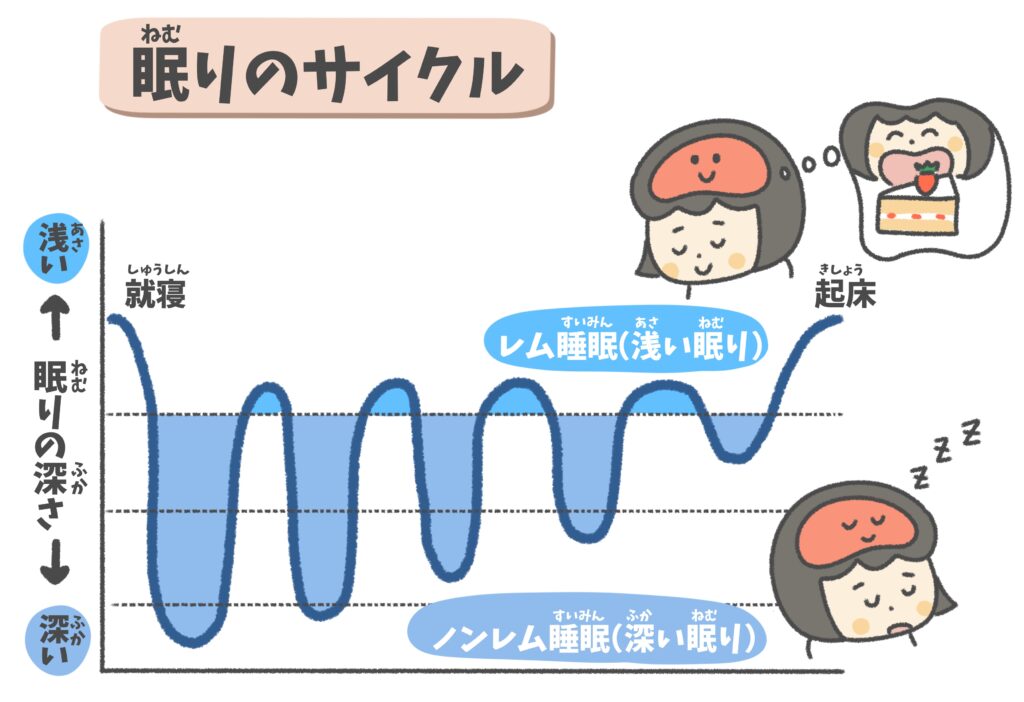

ノンレム睡眠の時間は個人によって異なる場合がありますが、一般的には成人において1日に約90分から120分程度のノンレム睡眠が必要とされています。

ノンレム睡眠は、深い睡眠とも呼ばれ、体を休めるために重要な役割を果たします。この睡眠段階は睡眠の初期に現れ、通常は睡眠サイクルの最初の約45分間から1時間程度続きます。夜間には複数回のノンレム睡眠が交互に現れます。

ノンレム睡眠は脳波の特徴的なパターンで特定されます。

深い睡眠は、セロトニンやメラトニンといった睡眠ホルモンの分泌が高まり、リラクゼーションや身体の修復をします。深い眠りは筋肉の緊張がほぐれ、心拍数や血圧も低下します。

ノンレム睡眠の重要な役割は、身体的な休息と回復を促進することです。深い睡眠は体の免疫システムの強化にも関与しており、炎症の緩和や細胞の修復をサポートします。また、記憶や学習の固定化、情報の整理、ストレスの軽減にも影響を与えます。

またノンレム睡眠の時間は個人差があるため、必ずしも1日に90分から120分の深い睡眠を得られるわけではありません。睡眠の質や量は、個人の生活状況や健康状態、ストレスレベルなどによって影響を受けます。

まとめ:

ノンレム睡眠は、私たちが日々の活動に必要な体の回復と修復を促進する重要な睡眠の段階です。深い睡眠は体の免疫システムを強化し、記憶や学習の固定化をサポートする役割を果たします。個人によって必要なノンレム睡眠の時間は異なるため、自分自身の体の信号に耳を傾け、睡眠習慣を整えることが重要です。十分なノンレム睡眠を得るために、健康的なライフスタイルを維持し、ストレスを管理することが大切です。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年7月1日

産後うつになる5つの要因とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後うつになる5つの要因とは】

産後うつの原因は複数ありますが、主な原因としては以下のようなものが挙げられます。

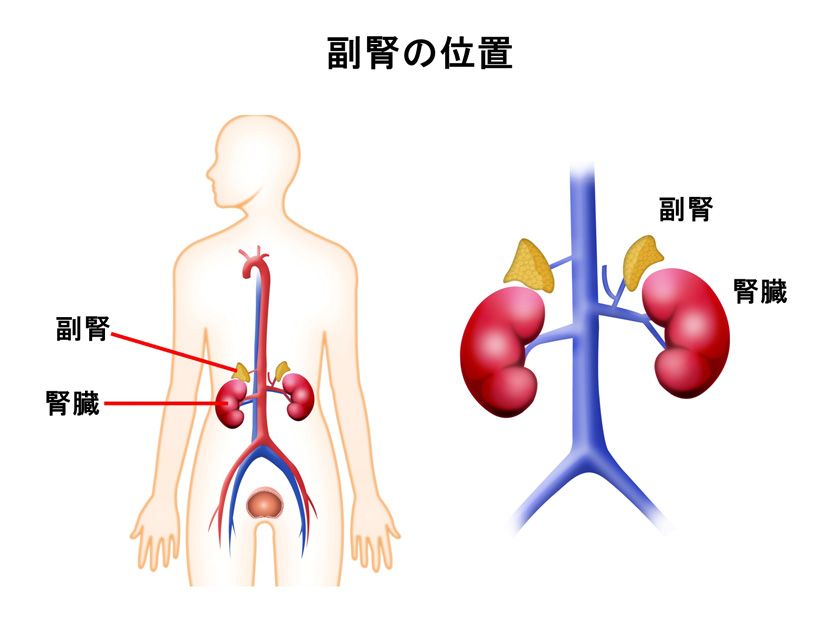

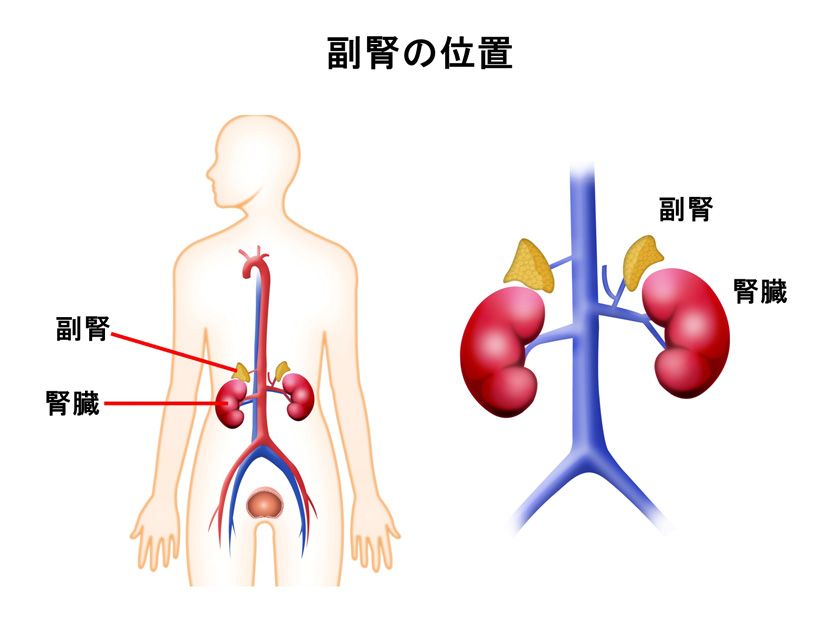

1:副腎疲労

ストレスや過剰な運動、睡眠不足、不規則な食生活などによって、長期間にわたりストレスホルモンの分泌が続き、副腎が疲れ果てた状態です。症状としては、疲れ、不眠、緊張、うつ病、不安、内向的な気分、体調不良などが出現することがあります。

2:睡眠不足

新生児の世話や夜泣き、授乳などで睡眠不足になることが多いため、産後うつの原因となります。

3:栄養不足

母乳育児をしている場合、適切な栄養を摂れていないと産後うつになる可能性があります。

4:ホルモンの急激な変化

妊娠中に増加したエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンが出産後に激減することで、産後うつを引き起こすことがあります。

5:精神的な問題

出産後に抱えるストレスや責任感、寂しさなどが原因で、産後うつになることがあります。

以上が産後うつの主な原因となっています。産後うつになった場合は是非当整体までご相談下さい。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年5月11日

不眠症と腸内環境の関係性について

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【不眠症と腸内環境の関係性について】

腸内環境が不眠症に与える影響とは?

①腸内でセロトニン(自律神経調整する物)という脳内神経伝達物質が9割作られる。

②腸内細菌とメンタルヘルスの関係性。

③腸内細菌のバランスが乱れると睡眠の質が低下する。

つまり、腸内環境が悪化すると不安やうつ病といったメンタルヘルスのトラブルが引き起こされる可能性があるということです。また、腸内細菌のバランスが乱れると、睡眠の質が低下することも明らかになっています。

腸内環境を整える方法

腸内環境を整えるには、以下のような方法が有効です。

・プロバイオティクスやプレバイオティクスを摂取する

・食生活を改善する

・ストレス解消法を実践する

睡眠の質を向上させるためにできること

腸内環境を整えることは、睡眠の質を向上させるためにも有効です。それ以外にも、以下のような方法が役立ちます。

・睡眠習慣を整える

・適度な運動を取り入れる

・睡眠導入剤に頼らない

プロバイオティクスやプレバイオティクスを摂取すると、腸内環境を整える効果が期待できます。また、食事によっても腸内環境を整えることができます。食物繊維や発酵食品を摂取するよう心がけましょう。さらに、ストレスを解消することも、腸内環境を整えるために重要です。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年4月6日

季節の変わり目の腰痛や自律神経の原因は内臓の影響かも・・・

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回は・・・

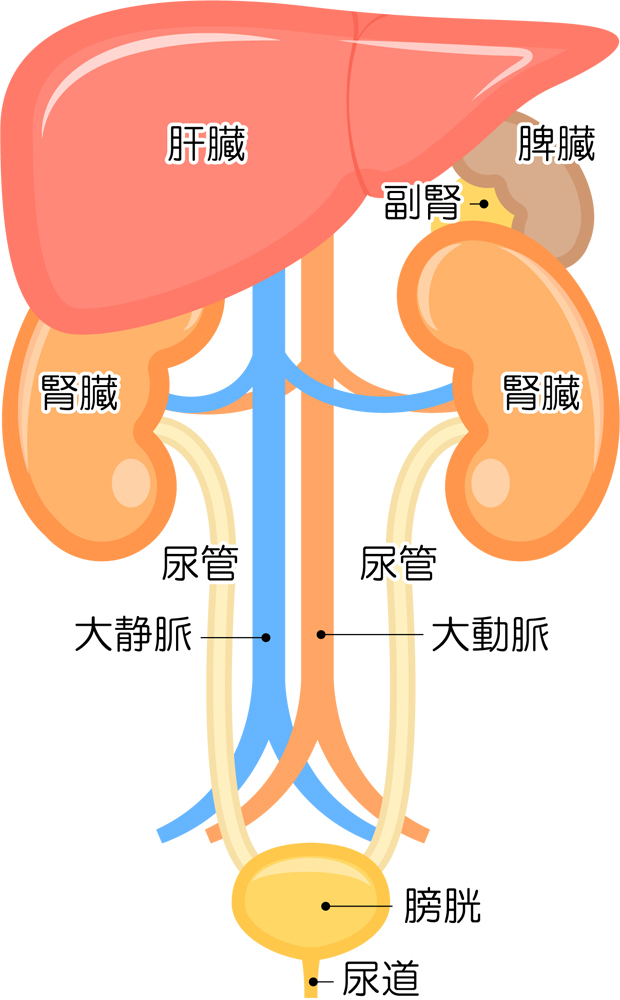

春の季節の変わり目は、冬の間(クリスマス、正月の暴飲暴食)にたまった老廃物を身体に排出する季節になります。

冬は活動量が少なく、代 謝が落ちがちなで老廃物を解毒が進まず暖かくなるこの季節に一変に身体のゴミを出します。それと同時に腎臓がハードワークとなり機能が落ちます。

腎臓が低下すると、大腰筋(インナーマッスル)と重なっているので

大腰筋を緊張収縮させ、腰痛につながることが多々あります。

春ぐちにぎっくり腰が多くなるのもそのせいです。

環境の変化による緊張や不安定な天候(気圧)や解毒時期などが原因で腎臓が低下し、春は気づかないうちにストレスが溜まりやすくなり自律神経が乱れ、「不安症」「体がだるい」「何に対してもやる気が起きない」などの自律神経の乱れが表れやすくなります。

【腎臓への対応策は・・・】

腎臓の低下を助けるには、老廃物を排出する作用があるのが春野菜に含まれるデトックス(解毒)成分と言われています!!

春野菜に含まれるデトックス成分 腎臓・肝臓の機能を高める「植物性アルカロイド」 たらの芽、ふきのとう、ウドなどの

春野菜特有の苦味は「植物性アルカロイド」という成分によるものです。 これは、植物が外敵から自らを守るために含まれている微量の毒素ですが、人間の場合は大量に摂取することが なければ問題はないと言われています。 腎臓のろ過機能を高めめてくれます。

腎臓は健康維持に欠かせない重要な臓器のひとつです。しかし、生活習慣の乱れや病気などの要因によって腎臓が悪くなることがあります。

それ以外にも腎臓が悪くなる原因を5つ紹介します。

- 高血圧

高血圧は腎臓を損傷する原因となります。血圧が高い状態が長く続くと、腎臓の血管がダメージを受け、機能低下や慢性腎臓病の発症につながることがあります。

- 糖尿病

糖尿病は、高血糖の状態が続くことで腎臓の機能低下を引き起こすことが知られています。血糖値が正常範囲内に収まらない状態が続くと、腎臓の血管がダメージを受け、進行性腎症や尿毒症の発症につながることがあります。

- 薬物の副作用

一部の薬物には、腎臓に悪影響を与える副作用があるものがあります。例えば、常用量以上の痛み止めや解熱剤の使用は、腎不全を引き起こすリスクを高めることがあります。

- 慢性的な腎臓の炎症

慢性的な腎臓の炎症によって、腎臓の組織が損傷を受けることがあります。この状態が長く続くと、腎臓の機能低下や慢性腎臓病の進行につながることがあります。

- 過剰な塩分摂取

過剰な塩分摂取は、腎臓を健康に保つために必要な水分バランスを崩すことがあります。そのため、長期にわたる過剰な塩分摂取は、腎臓の機能低下や高血圧症の発症につながることがあります。

などがあります。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら

当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年4月4日

ストレスからくる腰痛の原因とは

いつもブログの閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

最近では腰痛の原因として【ストレス】が

深く関わっていると整形外科でもよく言われ診察されることがあるみたいです。

あなたの腰痛も深い問題はストレスからくるものかも・・・・

今回はストレスからくる腰痛の原因を解説します。

ストレスが原因で腰痛が生じることはよくあります。

ストレスは、身体的にも精神的にも大きな影響を与えます。腰痛の原因を理解するために、ストレスの影響について考えてみます。

ストレスは身体に様々な影響をもたらします。ストレスを感じると、交感神経が刺激され、身体が緊張状態になります。この緊張が続くと、筋肉の緊張も続くため、筋肉が疲弊しやすくなります。疲弊した筋肉は、痛みやこりを引き起こすことがあります。筋肉の状態が悪化すると、腰痛が生じやすくなります。

また、ストレスは自律神経にも影響を与えます。自律神経は、身体の自動的な調節や制御に関わる神経です。ストレスを感じると、交感神経が優位になり、副交感神経が抑制されるため、身体が常に緊張状態になり、筋肉や内臓の働きにも影響が及ぶことがあります。

更に、ストレスは睡眠にも影響を与えます。睡眠不足や質の悪い睡眠は、身体に大きな負担をかけます。腰痛の原因の一つに、睡眠不足がある場合があります。睡眠不足によって身体の修復機能が働かなくなり、筋肉の回復が遅くなります。その結果、腰痛が生じることがあります。

具体的には、ストレスからくる腰痛の原因としては、以下のようなものがあります。

1.筋肉の緊張

ストレスを感じると、筋肉が緊張し、血流が悪化するため、筋肉の疲労やこり、痛みが生じます。腰痛の原因の一つに筋肉の緊張がある場合があります。

2.神経機能の異常

ストレスによって自律神経が乱れることがあります。交感神経が優位になり、体温や血圧などが上昇すると、筋肉が緊張し、疲れやこりが生じます。これらの疲れやこりが腰痛の原因となる場合があります。

3.睡眠不足

ストレスは、睡眠にも影響を与えます。睡眠不足や質の悪い睡眠は、身体に大きな負担をかけます。腰痛の原因の一つに、睡眠不足がある場合があります。

以上のように、ストレスからくる腰痛の原因は、筋肉の緊張、神経機能の異常、睡眠不足などが考えられます。

まずは生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら

当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

2023年3月20日

季節の変わり目はギックリ腰や腰痛の方が増えるのを知ってましたか?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

季節の変わり目の冬から春に変わる時期、夏から秋の時期はぎっくり腰や腰痛のクライアント様が非常に多く、整体院にいらっしゃいます。

なぜかと言うと季節の変わり目は、気圧や食生活などで腎臓の機能低下して腰痛になりやすい季節と言われております。

腰痛は、現代社会で最も一般的な症状の1つです。

腰痛は、様々な原因から引き起こされる可能性がありますが、

慢性腰痛の最も一般的な原因は筋肉の緊張、脊椎の異常や捻じれ、または神経の刺激です。適切な治療を行わないことによって、腰痛は日常生活の質を低下させ、仕事や家庭生活に影響を与えることがあります。

腰痛の原因は様々ですが

①骨格の歪み

②肥満や運動不足

③姿勢の悪さ

④ストレス

⑤過労

などが主な原因となります。

また、高齢になると背骨が変形することによって腰痛を引き起こすこともあります。他にも腰痛の原因は、腰椎や骨盤の歪み、椎間板ヘルニア、腰椎管狭窄症、慢性的な疾患(糖尿病、関節リウマチなど)など、多岐にわたっています。

腰痛で自分でなおとは、運動やストレッチが効果的です。最も効果的なストレッチは背骨を伸ばすことです。また、炎症を抑えるためにアイシングが有効です。熱を適用し過ぎると炎症がひどくなる場合があるので注意が必要です。食生活にも注意を払うことが大切です。野菜や果物を積極的に摂ることで、炎症を抑えることができます。

腰痛の治療法は、慢性的な状態では医師の治療が必要なときもありますが、整体、カイロプラクティックなどが有効、効果的なな治療法です。 勿論、手術が必要な症例は病院で治療を受けることをお勧めします。

適度な運動やストレッチ、正しい姿勢、健康的な食生活と生活習慣を維持し、炎症を抑えることで、腰痛を予防することができます。慢性的な腰痛は医師の治療を受けることで改善することができます。日常の生活習慣に注意を払い、健康な腰をキープしましょう。

それでも腰痛が良くないようでしたら

当院までご相談ください。

痛みや不調を抱えているとストレスがたまりますよね。でも大丈夫です、私たちが手厚くサポートしていきますので、安心して施術を受けてください。

2023年3月18日

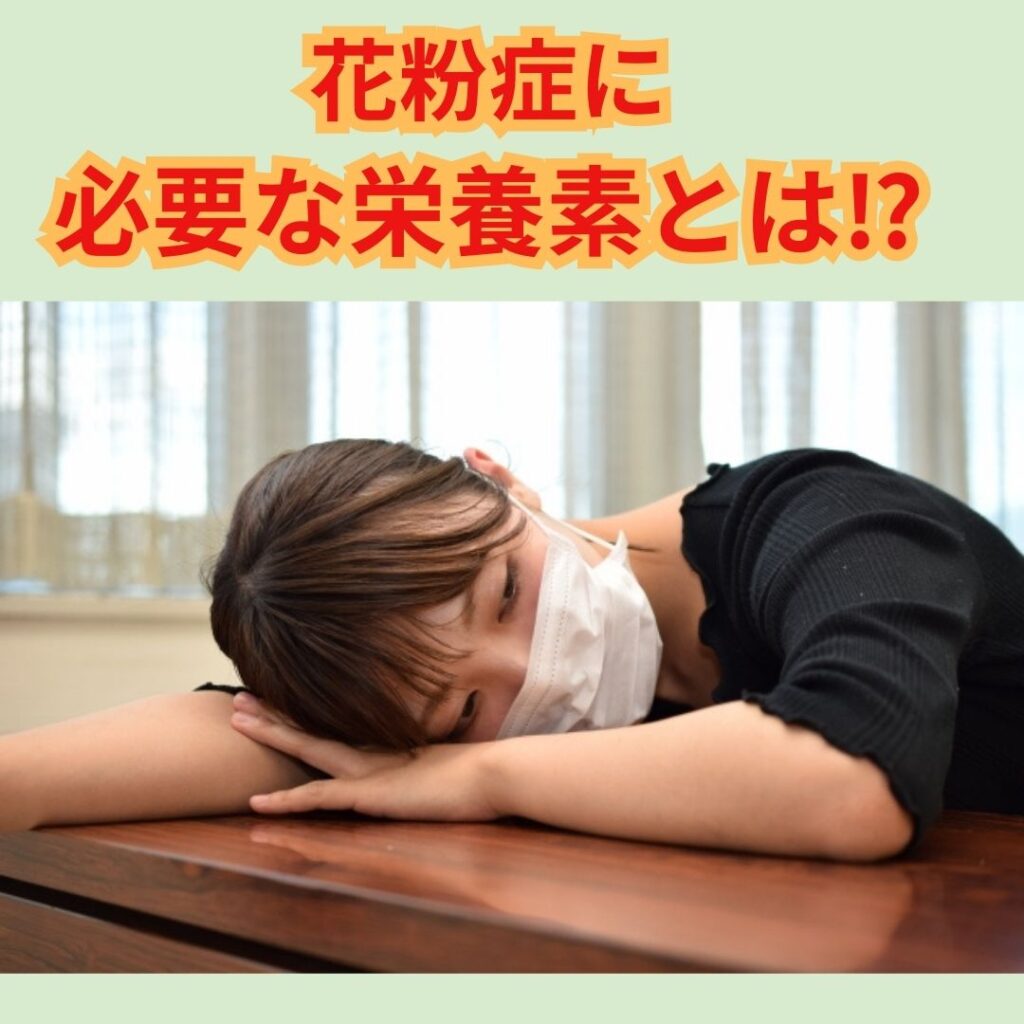

花粉症、PM2.5による目の痛みにお困りな方にお勧めするの免疫アップする食事はコレだ!

こんにちはH&Bカイロスタジの南です🤗

この時期、患者さんに多い

花粉症、PM2.5による鼻炎、目の痛みにお困りな方多いですね!

当院でおすすめなのは、まずは食生活の見直しが非常に大事と考えております。

当院でお勧めするのは免疫アップする、食材の【ニラ】を薦めております。

ニラにはビタミンAやビタミンEが豊富に含まれていて、抗酸化作用に優れています。シミやそばかすのケアや健康な皮膚維持、アンチエイジング効果が期待できますね。ビタミンCも含まれているので、ニラだけで免疫力アップに効果的なビタミンエース(ACE)をとることができます。

また、ニラの特徴的な匂いはニンニクに含まれていることで有名な、アリシンという栄養素のものです。

ビタミンB1と一緒に摂ると疲労回復効果があり、また油と一緒に食べると効果的に摂取できるので、豚肉と一緒に食べるのはとても理にかなっています。

免疫力アップに疲労回復効果をもつニラ、花粉症、アレルギー、ウィルス、風邪をひきやすい今の時期におススメの野菜です!

是非試してくださいね🤗

それでも良くならないようでしたら

当院に相談ご予約くださいね🤗

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約