タグ「腰痛」が付けられているもの

2022年8月1日

暑いですね〜熱中症・・・ 原因と予防と対策について

暑いですね〜本日予報では36℃となってます

みなさま夏バテ気味ではないでしょうか? この時期注意しないとダメなのが熱中症・・・ 原因と予防と対策について院内ブログ書きました!!

是非、実践してみて下さい。 熱中症対策として読んで下さいね。

【熱中症とは 】

熱中症は脱水、塩分の不足、血液循環の悪化により、体温調節等の体内の重要な調節機能が破綻する などして発症する障害の総称です。 体温を一定に保つため、発汗と皮膚血管拡張により熱を体の外に出そうとする作用が 働きますが、 適切な水分補給をしていないと脱水を引き起こし、汗の量が減り、体温が異常に 上昇してしまいます。

Ⅰ度(軽症) :立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗

Ⅱ度(中等症):頭痛、気分の不快、吐き気、倦怠感、虚脱感

Ⅲ度(重症) :意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温 熱中症は以上のような症状をきたし、時には命の危険に陥ることもあります。

【熱中症が起こりやすい状況】

熱中症は、気温が高くなくても湿度が高いと発生します。

事実、中学校、高校の部活動の熱中症死亡 事故では半数近くは30℃以下で発生し、その殆どが湿度が60%以上でした。また、運動強度が強い時 には短時間でも発症することがありますので、高温のみがその要因ではなく様々な要因が重なり熱中 症は発生するということを覚えておくとよいでしょう。

高温や多湿の環境下で作業やスポーツをする際には以下の点にも注意しましょう。

1)風邪気味などの体調不良

風邪気味の際には、鼻詰まりにより口呼吸になることや、発熱により不感蒸泄量が増えることがあ り、体内の水分が失われる機会が増えます。また、下痢や嘔吐などがあると、体内の水分だけでなく 塩分などの電解質も失われるため熱中症になりやすい状況になります。

2)前日の飲酒量

アルコールを飲んだ日は不感蒸泄量が多くなるとともに、アルコールの分解に水を使うことに加え、利 尿作用により水分の排泄を促し、起床時には普段より脱水状態になっていることに注意しましょう。

3)朝食の欠食

睡眠中の発汗により起床時は脱水状態になっています。朝食を摂ることで、水分だけでなく塩分やそ の他の栄養を補給でき脱水状態は改善されます。食事をし水分補給することにより体温を下げる汗を かきやすくなり、汗とともに失われる塩分を補うことができます。

4)寝不足

睡眠には身体と脳を休息させる大切な役割がありますが、寝不足になると脳の働きが鈍くなり、注意 力、集中力、判断力が低下します。暑熱にさらされた身体の体温調節機能が低下し熱中症になる危険 が高まります。 寝不足の理由が、熱帯夜など寝苦しいということであれば、発汗量が増えいつもより脱水状態が著し く熱中症になる危険が高まります。

【熱中症予防のために 】

暑熱環境下では、体温を上げすぎないために身体の冷却方法、冷却時間、タイミングが大切です。 冷却方法として以下の2つがあります。

- 身体外部冷却・・・冷たいシャワー、首、足、手首を冷やす、冷たい風に当たるなど 運動前(プレクーリング)から運動中、運動後(リカバリー)も取り入れることで効果がある。

- 身体内部冷却・・・冷たい飲料、アイススラリー(氷と水分を混ぜたシャーベット状の飲み物) 皮膚や筋肉の温度を大きく低下することなく内部の核心部温度を下げられるという特徴があります。 水分補給には市販のスポーツ飲料や経口補水液などを活用していただくこともよいですが、ナトリウ ムと糖質の調整が必要な疾病がある方はご自分で準備したほうが摂取量の調整ができよいでしょう。 手作り水分補給飲料: 水1リットル、塩2グラム、砂糖大さじ2~4程度、レモン汁お好みで 砂糖は腸管からの水分吸収を促し、クエン酸は疲労回復やミネラルの吸収を促す効果があるため水分、塩分と一 緒に摂取すると水分補給の効果が上がります。 熱中症予防の温度指標として、気温、湿度、輻射熱、気流の4つの環境因子を判定するための、WBGTが用いら れます。環境省熱中症予防情報サイトに地域ごとの暑さ指数の表示があります。野外での活動がある時には WBGTを確認し熱中症予防対策として(指数が高ければ休憩を増やすなど)活用してみてはいかがでしょうか。 暑熱環境下でなくても水分補給は常に心がけ、1日に1.2㍑以上の水分を食事以外から摂取することは 年間を通して大切です。

- 熱中症に注意しなければいけない疾病 、糖尿病 血糖値が高い時には、血液が高濃度になっているので、体内のバランスを摂るために水分を多く必要 とします。しかし、糖が尿に流れ出るような状態では尿量も多くなり糖尿病の方は水分を多く欲しが る傾向にあります。気づかぬ内に血糖値が上昇し脱水状態に陥ってしまうこともあるため注意が必要 です。

- 高血圧、心臓病、腎臓病 水分を強制的に体外へ排泄するための利尿剤を服用していることが多く、ナトリウムを排泄する作用 もあるため熱中症に陥りやすい状態になっています。また、水分や塩分の摂取制限がある方も多く、 熱中症予防に取り組む際に難しいことも考えられます。

- 皮膚疾患、精神疾患、神経疾患 広範囲の皮膚疾患があると、発汗がうまくいかず体温調節に支障を来たすことがあります。精神疾患 があると、自律神経のコントロールがうまくいかないことがあり、場合によっては体温調節に支障を 来たすことがあります。また、自律神経に影響のある薬(パーキンソン病治療薬、抗てんかん薬、抗 うつ 薬、抗不安薬、睡眠薬等)を内服する場合に発汗及び体温調節が阻害されるおそれがあります。

暑さの疲労感と寝不足で・・・

良くならない肩こり腰痛は当院にお任せください!!

まずは無料相談してくださいね。

2022年7月19日

サウナで「ととのう/整う」のは 危険!?

ここ数年のサウナブームで、よく聞くようになったのが「ととのう/整う」という言葉です。

サウナに入る

↓

水風呂

↓

外気浴(休憩)

というルーティンを何度も繰り返し、交感神経を刺激し、瞑想をしている時のような覚醒状態になることをさします。

しかしブームによりサウナ業界で競争が起きた結果、サウナは100℃

以上の高温も珍しくなくなり、水風呂も0℃へ到達してしまったお店も多いそう。

自宅内でさえ温度差によるヒートショックに注意!と言われているのに、100℃以上から0℃の温度差はどう考えてもまずいですよね。

実際、試してみて気持ちが悪くなったとか、気が遠くなったという

方もいますし、中には救急車で運ばれたという方もいます。

いわゆる「ととのう」状態が気持ちがよい、自分に合っている、という方もいらっしゃるでしょう。雑誌やインターネット上で「気持ちいい!」「やった方がいい!」と騒がれていれば、今までサウナに縁がなかった方も興味がわくのは仕方がありません。ですが、ブームによって過激化している傾向のある今のサウナでは、特に初心者の方は注意が必要です。試す場合には、体調の良い時にきちんと水分補給をして、サウナへ入るのは長くとも5分程度のごく短い時間から始めてみてください。

良くならない肩こり腰痛は当院にお任せください!!

まずは無料相談してくださいね。

2022年7月1日

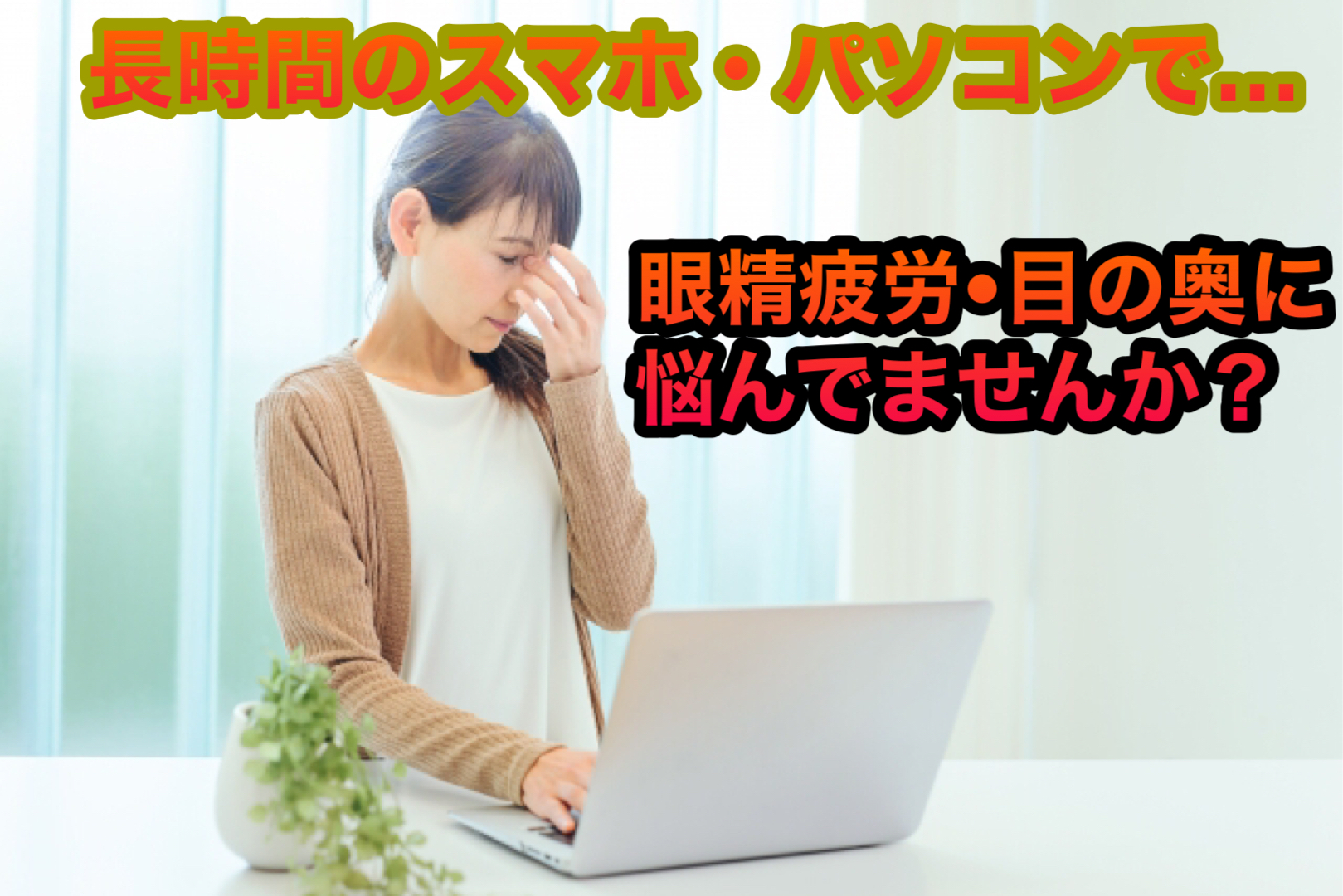

スマホ・パソコン疲れに!簡単ストレッチ

お仕事だったり、動画や映画を見たりだったり、一日のうち多くの時間をパソコンやスマホと向き合うことに使っている私たち。

仕事でパソコンを利用している人ならおよそ9時間、仕事でパソコンを利用しない人でもおよそ3時間の間、パソコンかスマホを利用していると言われています。

パソコンやスマホを使っている時、どこに負担がかかっていると思いますか?

【首? 肩? 眼?】

そうですね。そこにももちろん大きな負担がかかっていると思います。ですが、それだけではありません。見落としがちなのは実は手首です。

パソコンを使っているときは手首を曲げ続けている状態ですし、スマホなら200g前後のおもりを持ち続けているということになります。スマホ腱鞘炎なんてものもあるくらいです。

手首のストレッチを紹介しますので「今日はちょっとスマホやパソコンを使いすぎたな」という時にやってみてください!

①手を軽く握り、握った状態で手首をゆっくりと丁寧に回します。

②右回り・左回り両方各5回ほど繰り返します。

③腕を伸ばして手のひらを上に向け、もう一方の手で下へ向かって手のひらを曲げます。

④10秒キープしたら、逆の手でも繰り返してください。

それでも良くならない肩こり腰痛は当院にお任せください!!

まずは無料相談してくださいね。

2022年6月28日

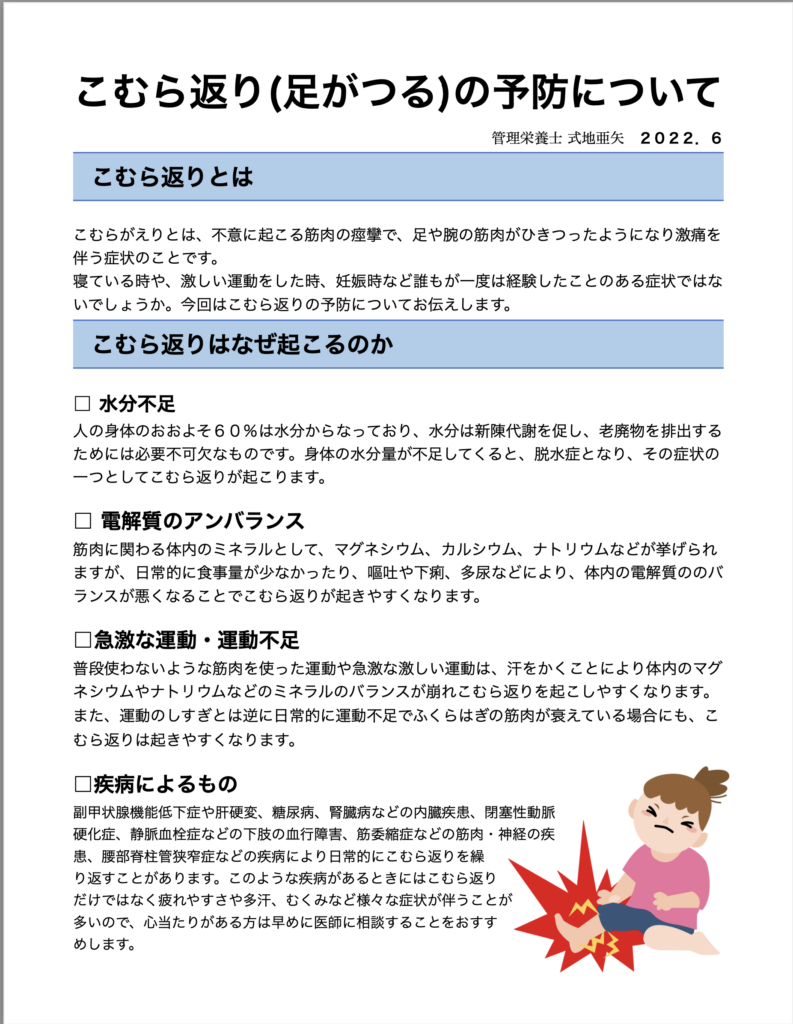

テーマは”こむらがえり対策”です!!

今月のこぶらがえりのニュースレターです(  ̄ー ̄ )

こぶら返りは、骨格から来ている場合もありますお困りなら、当院電話かLINEからご予約お待ちしております。

2022年3月11日

本日みたく春めいた陽気の日が、少しずつ増えてきましたね。

こんにちは、院長の南です。

本日みたく春めいた陽気の日が、少しずつ増えてきましたね。

今日の気温は19℃まで行くとの予報も出ています。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか? さて、3月の季節行事といえば「ひな祭り」を思い浮かべる方は多いでしょう。

ひな祭りは、邪気を払うお祭りを行う「節句」のひとつです。 一方、春夏秋冬を二十四に分けた「二十四節気」では、「啓蟄」と「春分」が3月です。

啓蟄の読み方は「けいちつ」。

土の中の虫が地上に出てくる頃、という意味ですね。

毎年3月6日頃で、2022年は3月5日が啓蟄です。

また、この日から春分までを啓蟄とするという考え方もあるそうですよ。

2022年の春分は3月21日ですから、この間の16日間が啓蟄ということになります。

ところで、冬の虫は土の中で一体何をしているのでしょうか? 実は、これは虫によってさまざまなのだそうです。

そもそも、昆虫は世界で一番種類が多い生き物です。

私たち人間を含む哺乳類が世界に約6000種、鳥類が約9000種、魚類が約3万種程度いるとされていますが、それに対して昆虫は約100万種もいるんだそうです。

成長過程に応じた形態を取れることや、寿命が短くて進化のスピードが速いことなどが、これほど種類が増えた一因と考えられています。

さて、このような多種多様な昆虫たちは、生態系もそれぞれ違います。

土の中の虫というと、カブトムシの幼虫のように大人になるまでの間に地中にいるイメージがありますが、アリなどは大人の姿のまま地中で寒さに耐えながらじっと春を待つそうです。

ただし、体温を調節して長期的に眠る「冬眠」ではなく、ただじっとしているだけです。 昆虫は体温を調節することができないので、冬眠とは呼べないんですね。

そして、地中ではなく、木に産み付けられた卵の中で冬を越すカマキリや、サナギになる蝶などもいます。

さらに、ガやカメムシなどの一種は、冬こそ活発に活動するんだそう。

同じ「冬の虫」と言っても、いろいろな暮らしを送る種類がいるんですね! 虫たちだけでなく人間も、快適だと思う暮らし方や環境はそれぞれ違いますから、ひとりひとりが楽しく毎日を過ごせる環境を整えていきたいですね。

春は生活環境が大きく変わる方も多い季節。 心身を整えて、充実した日々を過ごしていきましょう。 院長 南 東

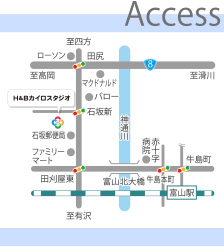

H&Bカイロスタジオ

富山県富山市石坂新886−1

☎️076ー456ー1117

24時間LINE相談予約受付中・・・

2022年1月6日

本年の挨拶!本日6日より仕事始めとなります。

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます!

皆様にとって最良の1年になりますよう、心からお祈り申し上げます

本日6日より仕事始めとなります。

本年も皆様のご健康と体調管理をしっかり提供、サポーとできますよう頑張っていきますので日々精進していきますので本年もよろしくお願いします?

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

H&Bカイロスタジオ

富山県富山市石坂新886−1

☎️076ー456ー1117

24時間LINE相談予約受付中・・・

2021年12月11日

12月は日が経つのが早いですね。 あと今年も20日弱ですね

12月は日が経つのが早いですね。

あと今年も20日弱?

今年の不調は今年のうちに!

【産後の体調不良は元に戻ってますか⁉️】

子連れで通える産後の骨盤矯正院

H&Bカイロスタジオ✨

⭐️産後に腰痛になった。

⭐️産前の体調が元に戻らない。

⭐️痛みを我慢しながら子育てしてませんか?

⭐️産後から不調を感じる・・・

⭐履けなくなったパンツ?などが多くなってませんか?

全てのおかあさんの悩みをサポートします?

只今、初診料キャッシュバックキャンペーン中‼️ 受付にてインスタ提示にで割引中?

LINE予約も24時間受付中?

2021年12月2日

12月師走キャンペーン! 今年の痛みや症状を、来年2022年に持ち越さないために

おはようございます!H&Bカイロスタジオの南です。

今年も12月突入しましたね?

2021年も師走となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

何かと忙しくなる12月ですが、冬至には少しゆっくりとした時間を過ごしたいものです。

そもそも冬至とは1年で最も昼間の時間が短い日のことで、2021年は12月22日(水)となっています。

冬至には、柚子湯に入ってかぼちゃを食べるならわしがありますよね。 柚子湯は、「冬至と湯治」、「柚子と融通」の語呂合わせで始めたのが最初だと言われています。 体が元気なら融通が利く、つまり、「冬至に柚子湯に入ると元気に過ごせる」ということですね。 また、かぼちゃも「南瓜(なんきん)を食べることで運がつく」という語呂合わせが由来。

ここで豆知識・・・・冬至に

「『ん』が2度つく食べ物を食べることで、運が2倍になる」という意味だそうです。

日本には、語呂合わせやダジャレ、言葉遊びの風習がたくさんありますね。 ただし、かぼちゃを冬至に食べ始めたのは江戸時代よりも後、明治になってからのようです。

かぼちゃは冬の七草のひとつとされていますが、「冬の七草が選定された」との記載がある明治期の本にかぼちゃは含まれていません。

冬の七草は春の七草とは違い、何を入れるのかに諸説あるようです。

その中には、『ん』が2度つく食べ物を7つ集めたものもあって「なんきん、れんこん、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、うんどん(うどん)」だそう。

草ではないものが多く混ざっていますし、春の七草ほど浸透はしていないようです。

とはいえ、ほかの6つはさておき「冬至にかぼちゃ」は、現代に続く風習のひとつだと言えるでしょう。 かぼちゃの旬は夏で冬ではありませんが、日持ちがするため野菜の保存やハウス栽培が難しかった時代の栄養補給として、冬にかぼちゃを食べるのが合理的なことだったようです。

柚子も、肌の保湿や血行の促進に役立ちます。

単純に語呂合わせというだけでなく、実際にメリットがあるからこそ長く続く風習になっているのかもしれませんね。 何かと気ぜわしい12月ですが、冬至にはほっくりと煮付けたかぼちゃを食べて、柚子湯につかって、元気をしっかりとチャージしましょう。

院長 南 東

✨✨✨✨✨✨12月師走キャンペーン✨✨✨✨✨✨

今年の痛みや症状を、来年2022年に持ち越さないために

ブログをお読みの新規のクライアントさん!

通常しばらく来院されてない(6ヶ月以上)クライアント様は検査のため初診料いただいてますが、12月はの良い年をスタートしていただきたいので…

【初診料2000円分】無料で診察します。

これを気に年末に今年頑張ってきた身体メンテナンスを‼️

【必ずスタッフにブログ見ましたと言ってください。】

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

ご予約はLINEから

QRコードを読み取ってください。手順【?ホームボタン→右上の人型+→QR読み取り】

2021年11月30日

眼精疲労、目眩(目まい)の種類にはいろいろなものあります

眼精疲労、目眩(目まい)の種類にはいろいろなものあります が、

①夕方にかけての目の奥の痛み。

②肩がはってくると、目がしばしば重怠い。

③目が回ったり、天井がグルグル 回ったりする「回転性めまい」

④フワフワとふらつ いたりする「浮動性めまい」

⑤女性に多い気が遠くなるよう な感じがする「立ちくらみのようなめまい」

大きく分けるとこの5つがよく来院される方が多くいらっしゃいます。

目の奥の痛みは、パソコンのしすぎで脳内に行く血流が悪くなるか、指の歪みからくる脳脊髄液の流れろ悪さが考えられます。

めまいの起こす病気の原因として、自律神経の乱れや、耳の中の三半規管、耳石が大きく関わります。 あと脳の血流不足不足によってもめまいの原因となります。 脳梗塞や脳出血のによってめまいが出ることもあります。 そのような時は物が二重に見える、 強い頭痛がある、手足が動きにくい、といった 症状があれば病院の受診をしていただいてます。

耳や脳に原因がなければ首を調整することで

自律神経のバランスが整い症状が改善することが多くあります。

私生活の支障もきたしますのでお困りな方は是非、自律神経の調整をお勧めします。

詳しくはこちら

↓ ↓ ↓

https://hbtoyama.com/jiritsu.html

#富山 #自律神経失調症 #めまい

#富山めまい#眼精疲労 #目の奥が痛い

H&Bカイロスタジオ

富山県富山市石坂新886−1

☎️076ー456ー1117

24時間LINE相談予約受付中・・・

2021年10月29日

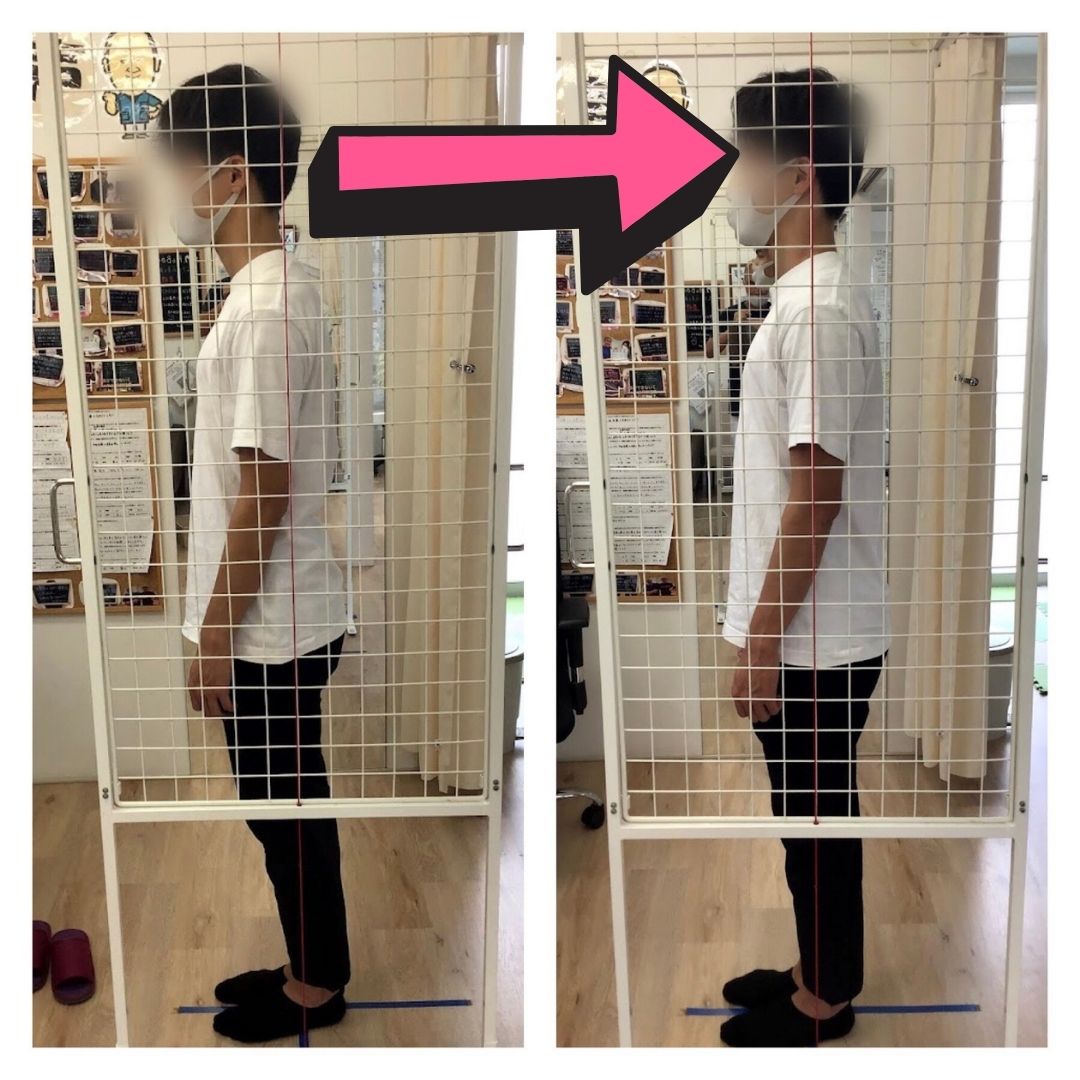

トレーニングしても治らない猫背はここが原因かも・・・

姿勢が悪く、猫背になっている人の特徴は5つに分けられます。

①自分の身体が、どういう状態かが分からない。

②筋肉が固まって緩まない。

③骨格の歪み等を取り除けていない。

④ストレスなどの自律神経の乱れを取り除けていない。

⑤内臓自体が下垂していることが

エイチアンドビーカイロスタジオ

☎︎076−456−1117

LINE予約 初診料無料キャンペーン中✨24時間受付中です?

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約