タグ「富山」が付けられているもの

2023年12月1日

お口の健康と身体の健康について

いつも閲覧ありがとうございます。

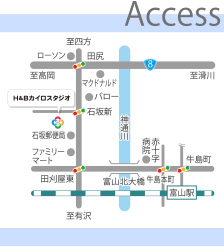

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

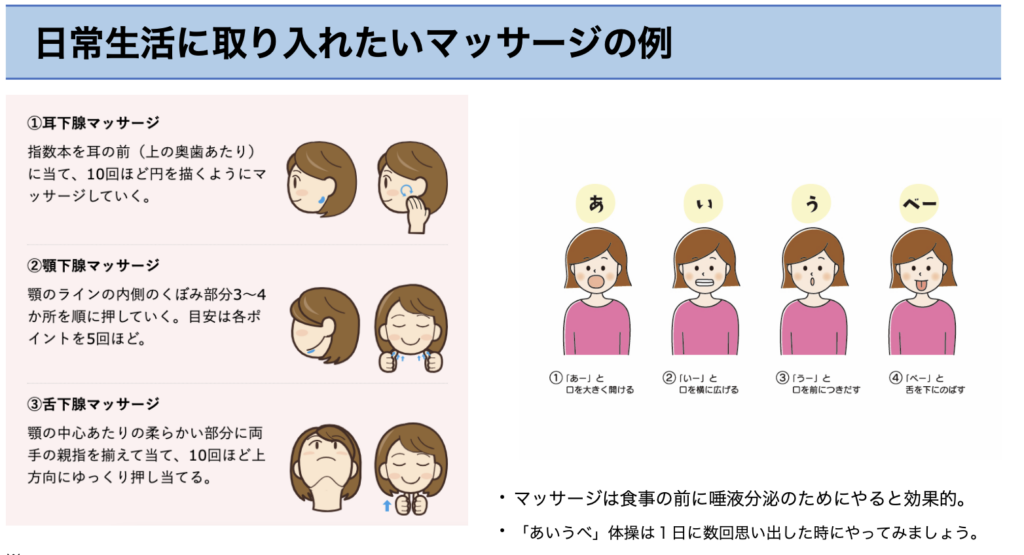

【お口の健康と身体の健康について】

お口の中の健康=全身の健康

歯の欠損や口周りの筋肉の低下はフレイル(加齢とともに心身の活力が低下し、複数の慢性疾患の併 存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態)のリスクが高くなった り、歯周病にかかると糖尿病が悪化するなど、口腔機能(噛む、飲み込 む、話す、笑う、呼吸する)の状態と身体の健康状態が連動することが

あるのをご存知でしょうか。 日本の高齢者を対象に行われた調査では口腔機能が低下している人は、 低下していない人に比較して身体的フレイル、サルコペニア(筋肉が減 少し、筋力や身体機能が低下している状態)要介護状態、死亡の発生リ スクがそれぞれ2倍以上高いという報告があります。口腔機能を維持することは、全身の健康維持にもつながるため重要であ るといえます。

歯の残存数と栄養摂取状況の関係

通常、成人の歯の本数は28本~32本ですが、歯の本数が19本未満と少なくなるとたんぱく質や ナトリウム、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸の摂取量が低くなっ てしまったそうです。これらの栄養素は食品でいうと、肉や魚貝類、野菜や果物類に多く含まれてい るため、この食品の摂取量が不足してることになります。歯の本数が減ることにより食べにくい食品が あり、それが栄養素の不足につながることになります。 また、咀嚼(噛むこと)の機能を比較した研究では、咀嚼機能の低下のある人はたんぱく質、脂質、 鉄、ビタミンA、ビタミンCの栄養素の摂取量が低値であったとの報告があります。食品でいうと芋 類、緑黄色野菜、その他の野菜、海藻類、豆類、魚介類、肉類、種実類の摂取量が少なかったとのこ とになります。 こういった研究報告をみると歯の残存数の減少や咀嚼機能の低下により栄養の摂取状況が悪くなり、 全身の栄養状態が悪化することに繋がり、健康に影響が出てしまうということが危惧されます。

歯の健康のために必要な栄養素

■カルシウム・リン・・歯の材料となる。牛乳・乳製品・豆腐・小魚・小松菜・海藻 など ■たんぱく質・・・・・歯の基礎となる。肉・魚・卵・大豆製品・乳製品 など ■ビタミンA・・・・歯のエナメル質を作る。 緑黄色野菜・うなぎ・レバー・海藻 など ■ビタミンC・・・・・歯の象牙質を作る。 キウイフルーツ・いちご・柑橘類・緑黄色野菜 など ■ビタミンD・・・・・カルシウムやリンなどのミネラルが歯に定着するのを助ける。 きのこ類・卵黄・魚 など

歯を守る食事のポイント

1,栄養素の不足が生じないように様々な食品を組み合わせて食べる。 生活習慣病予防と同様に様々な食材をバランスよく適量食べることが大切です。

2,食物繊維の多い野菜や肉、魚などの歯ごたえのある食物をよく噛んで食べる。 噛むことで唾液の分泌にも良い影響を与え口腔内の衛生にもつながり、顎の骨を丈夫にする作用があ ります。

3,だらだらと食べない。 朝昼夕の食事の他に間食を食べる習慣のある人は、時間を決めて食べることができるとよいでしょ う。口の中に糖質が滞在する時間が長くならないようにすることで虫歯の予防に繋がります。

4,キシリトールガムを活用する。 キシリトールは虫歯の増殖やプラークの形成を抑える作用があります。キシリトールが50%以上配合 されているガムやタブレットを毎食後に食べ、継続するとよいとされています。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年11月22日

必須!ブロッコリーの栄養価と身体への効果とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【 必須!ブロッコリーの栄養価と身体への効果とは】

ブロッコリーはビタミンC、抗酸化物質、食物繊維の供給源として、身体への様々な効果をもたらします。

近年は、筋トレを頑張っている人が食べているイメージのあるブロッコリー。それもそのはず、実はブロッコリーはとても栄養価が高く、筋肉を育てるのに適しているんです。中でもタンパク質、食物繊維、カリウム、鉄分、ビタミンCなどは野菜の中でもトップクラスの含有量。

がん予防効果が期待できるビタミンA・C・Eを単独で摂ることができ、アメリカの国立がん研究所の発表した「がん予防が期待できる食べ物」40種類にも選ばれています。美肌効果や風邪予防、自律神経の乱れにも効果もありますよ! 水溶性のミネラルやビタミンを逃がさないよ!

そのほかにも様々な身体にも効果が期待できます。

①ビタミンCの豊富な供給源

ブロッコリーはビタミンCの豊富な供給源です。ビタミンCは抗酸化作用を持ち、免疫機能の強化やコラーゲンの生成を促進する効果があります。これにより、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防に役立つとされています。また、ビタミンCはストレスの軽減にも寄与し、疲労回復にも効果的です。

②抗酸化作用による血管の健康維持

ブロッコリーに含まれる抗酸化物質は、体内の活性酸素を中和し、血管の健康状態を維持する役割を果たします。特に、ブロッコリーに含まれるスルフォラファンという成分は、ガン細胞の発生を抑制するとされており、血管の健康維持にも貢献します。定期的なブロッコリーの摂取は、心臓病や脳卒中などの循環器系疾患のリスクを低減する効果が期待されます。

③食物繊維の供給源としての効果

ブロッコリーは食物繊維の良い供給源となります。食物繊維は消化器官の働きを促進し、便秘や排便障害の軽減に効果的です。また、食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにする効果もあり、糖尿病の予防や管理に役立つとされています。さらに、食物繊維は腸内環境を改善する効果もあり、免疫機能の向上にも寄与します。 特に便秘がちな方にはおすすめです。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年11月18日

冬の感染症対策はよく寝ること

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【 冬の感染症対策はよく寝ること】

風邪を引いたときによく寝る人は多いと思いますが、風邪予防のため

特によく寝るという人は少ないのではないでしょうか。ですが、実は睡眠

と免疫力には深い関係があるのです。

睡眠=免疫と直接的に結びついていなくても、忙しくて睡眠不足の時などに風邪を引きやすい、という

実感を持っている方は結構いらっしゃるかと思います。

睡眠が足りていないと、免疫物質を生み出す成長ホルモンの分泌が減

少しです。また、ウィルスを撃退する免疫細胞の活性度も下がってしまい、本来の免疫力が発揮できなくなってしまうのです。

実際に、カリフォルニア大学で行われた実験では、睡眠時間が5時間未満の人は睡眠時間が7時間以上の人に比べて、約3倍以上風邪を引きやすかったという実験結果が得られています。

免疫力をきちんと働かせるためには、7時間以上の睡眠が必要だとのことです。しかし、日本人の平均睡眠時間は世界的にみてかなり少ないことがわかっています。2018年には、厚生省から「国民の40%は睡眠時間が6時間未満」との報告もありました。

あなたも身近な方も、この冬はしっかり7~8時間程度の睡眠を確保してくださいね。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

2023年11月13日

【重要】正しい歩き方を知ってますか?歩行における距骨の重要性とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【正しい歩き方を知ってますか?歩行における距骨の重要性とは】

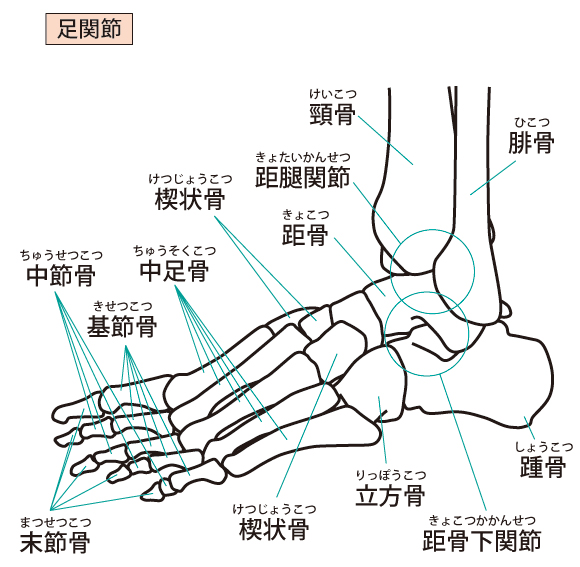

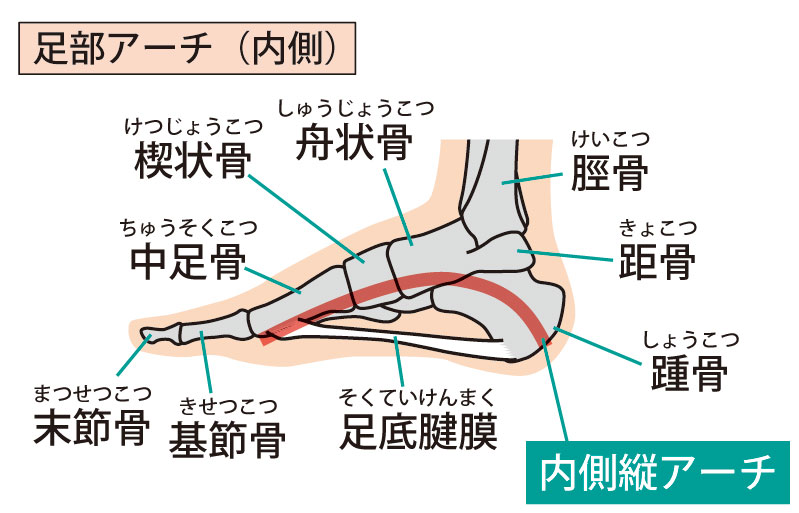

人間の足は、歩行や走行に必要な機能を果たすために多くの骨や筋肉で構成されています。その中でも、距骨は非常に重要な役割を果たしています。

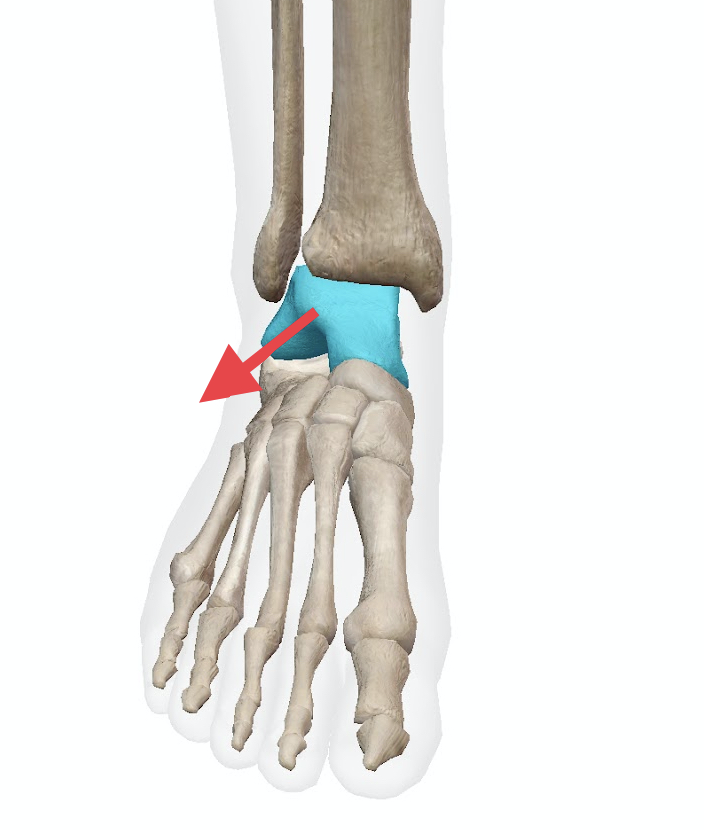

距骨は、足首の後ろ側に位置しており、脛骨と腓骨と接続しています。歩行時に体重を支える役割を果たしています。歩く際に、体重はまず脚に乗り移り、その後かかとからつま先にかけての運動によって進行します。この過程で、距骨は体重を受け止め、足首や足関節を安定させるために働きます。

また、距骨は他の骨や筋肉と連携して、足の動きを制御する役割も担っています。足首の脱力や屈曲、強さや土踏まずや足の安定感など、さまざまな動作に対して影響を与えます。そのため、距骨が正常な位置であることは、正常な歩行を維持する上で非常に重要です。 距骨一つがずれることでアライメントが崩れ外反母趾、足裏の痛み、巻き爪、股関節の痛み、膝の痛みに大きく関わります。

距骨の歪みを作る原因は

捻挫や筋力低下や足にかかる重心の問題が大きく関わります。

捻挫などでは特に距骨は前方、外方に歪みを作りやすいです。この環境が続くと

足関節のアーチが崩れ、関節も硬くなり捻挫もしやすく足のアライメントが足、膝、股関節、腰痛みに関わります。

歩き方について

距骨は、歩行において非常に重要な役割を果たしています。体重を支え、足首や足関節の安定性を維持するだけでなく、足の動きを制御する役割も担っています。そのため、歩き方の見直しが必要になります。

上半身の重みを内くるぶしと外くるぶしの真ん中、中央部にビー玉を置いてそこに体重を乗せるように意識して歩くように日々意識して歩くようにしてみて下さい。

最初使う筋肉が変わるのと慣れないので、ぎこちないですが1ヶ月意識して歩くと身体は慣れてきますので最低でも1ヶ月続けて下さいね。 長く痛みに悩むより、1ヶ月で身体の重心の体質を変えましょう。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年11月8日

寒くなる前に末端冷え性の対策方法とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【寒くなる前に末端冷え性の対策方法とは】

多くの方が悩む冷え性

冷え性は血行不良により身体の手足などの末端が極端に冷たく なることをいいます。気温が低くなる秋から冬にその症状が強くなる方も多いのではないでしょうか。 冷え性は女性に多く見られ、女性3000人を対象とした調査 では40歳以降では30%、更年期以降では52%に認められるといった報告もあり、多くの女性がその症状に悩んでいるこ とがわかります。近年では男性の冷え性も増えてきているとの 報告もあり、冷え性の対策についてお伝えします。

冷え性の原因と症状

手足や身体の中心部が冷える冷え性は、自律神経の乱れによる血行不良によって起こります。血液を全 身に送るための筋肉の低下や、過度なストレス、不規則な生活、寒暖差、栄養不足などが自律神経の 乱れを招く主な要因です。 冷え性になると肩こりや腰痛、頭痛、だるさ、疲れが抜けない、関節痛、めまいなどの症状を引き起 こします。冷えを放置することで、抜け毛、白髪、薄毛や顔のシワやくすみ、たるみなどに影響を与え ると言われています。また、ドライアイや疲れ目、歯周病など目や歯にいたるまで様々な器官にも影響 を及ぼします。さらに、イライラや不眠、不安感など気持ちにも影響が出て、生活に支障をきたすこ ともあります。

食事対策

- 朝食をしっかりと食べる。 食事をすることにより生まれる体温を確保するために、朝食をしっかりと食べましょう。炭水化物 であるご飯やパン、消化に時間がかかるたんぱく質である肉・魚・卵・大豆製品・乳製品は必ず取り入れてほしい食材です。

- 朝昼夕の食事に5大栄養素を取り入れる 血行促進のため、5大栄養素【炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル】をバランスよく 摂り入れることが大切です。どれかが欠けても身体の中でうまく栄養素が働きません。様々な食材 を取り入れたバランスの良い食事を心がけましょう。甘いものや脂っぽいものに偏ると血流が悪く なる要因になります。

- 身体を温める食材を選ぶ 生姜、にんにく、唐辛子、たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、ねぎ、魚、エビ、牛肉、納豆などには 発汗や血行を促進して身体を温める働きがあります。

- 鉄分とたんぱく質の摂取 鉄分とたんぱく質の不足は冷え性の要因となります。食事には毎食たんぱく質が豊富な食材を取り 入れ、鉄分の多い食材である赤身肉や魚介類やレバーなどを意識して食べるようにしましょう。

- エネルギーを確保する 体温を維持するために必要なエネルギー源は、主に炭水化物(糖質)です。たんぱく質や脂質から エネルギー源として活用することもできますが、筋肉や臓器など身体を構成するたんぱく質の分解 は筋肉の減少を招いたり、脂質の分解はケトン血症(※1)を招く恐れがあります。適量の炭水化物を 毎食食べてエネルギーを確保し体温を維持しましょう。目安量としては、ご飯150g(女性)18 0g(男性)、パン6枚切り1枚、麺類1人前など一人分の炭水化物食材を食べることを意識してみ ましょう。

生活面の対策

- 筋肉をつける 筋肉は熱を生産する大切な器官なので筋肉量の低下は冷えの要因となります。特に下半身の筋肉を 鍛えて血流が良くなるように促しましょう。激しい運動ではなくてもウォーキングやストレッチを するなどの日常の中でできる運動でもよいです。筋肉をつけるためにはたんぱく質とビタミンB6 (赤身肉、鶏肉、バナナ、レバーなどに多く含まれる)を意識して摂りましょう。

- 入浴はしっかりと 湯船にぬるめのお湯をためてゆっくりと身体の芯まで温まりましょう。血流が良くなり自律神経を

整える働きがあります。入浴により副交感神経が働き血管を広げ、血流が良くなることによりリ ラックスすることで、ストレスの軽減も期待できます。 - 身体を冷やさない 足首手首などを暖かくするような服装を選ぶなど、身体を冷やさない服装を心がけましょう。締め 付けの強い下着や服は血流を滞らせるので気をつけましょう。

- 酷い時には疾病を疑うことも冷え性の裏に潜む疾病もあります。 鉄欠乏性貧血、閉塞性動脈硬化症,閉塞性動脈炎,レイノー病,膠原病や糖尿病に伴う血管障害な ど血管内腔の狭窄などの可能性もあるため、様々な対策をしても改善されない時には早めに医療機 関を受診をしましょう。

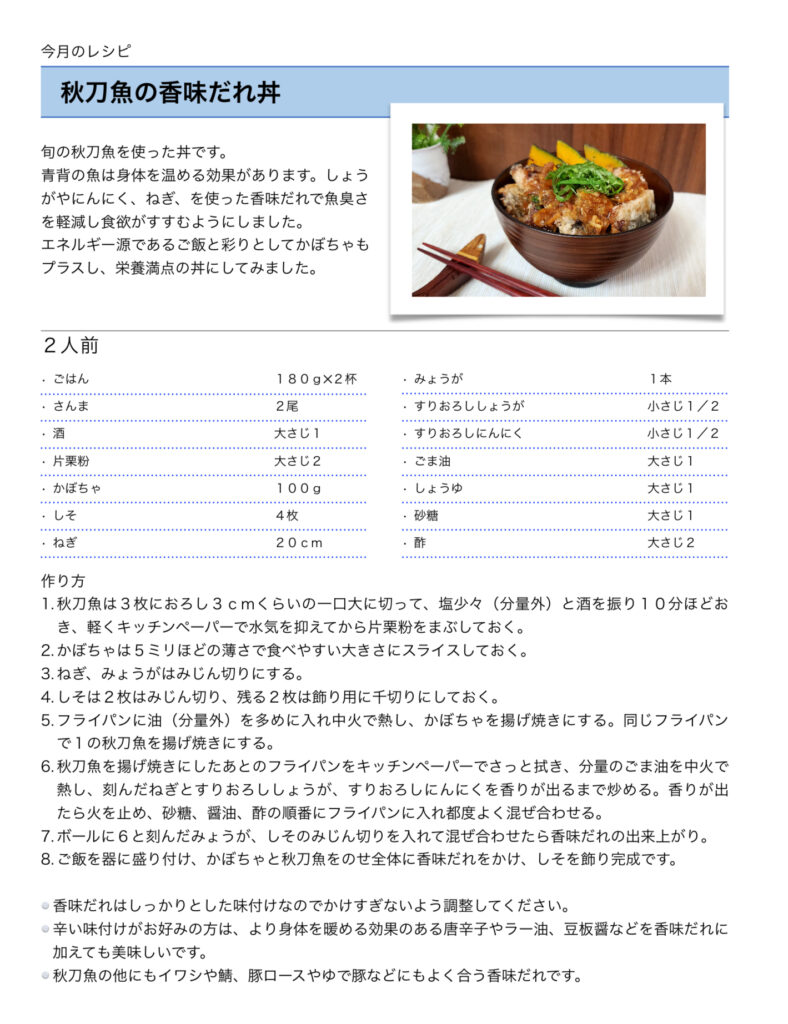

冷え性対策レシピ

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年11月6日

産後ママさんの肘の痛みが出る要因とは?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後ママさんの肘の痛みが出る要因とは?】

産前産後の身体の変化と上腕骨内側上顆炎(肘の痛み)の関係

産後の身体の変化には、ホルモンバランス(エストロゲンとプロゲステロン)の変化や体重の増加、関節の緩んだ状態となり腱や筋肉の負担が増えることもあります。

これらの変化により上腕骨内側上顆炎のリスクが高まる可能性があります。

子育てに伴う姿勢の変化と上腕骨内側上顆炎(肘の痛み)の関係

出産後、抱っこや授乳などの子育ての姿勢が変化します。長時間の抱っこや授乳によって、腕や肩の筋肉が過度に負担されることがあります。また、育児中は姿勢が崩れがちで、背中が丸まった状態になることもあります。これらの姿勢の変化によって、上腕骨内側上顆炎(肘の痛み)の発症リスクが高まることがあります。

手や指の使い方による筋膜の歪み

産後は子育てや家事などで、どうしても手を使う時間が長くなります。

それらの行動により筋膜の歪みがでます。

当院では抱っこの時や家事をする時には中指、薬指、小指を中心に使うように指導してます。

【まとめ】

産後の肘の痛みが発症する原因は、育児中の姿勢の変化やホルモンバランスの変動、出産時の負荷などが考えられます。特に育児中の姿勢の変化によって上腕への負担が増えることや、産後のホルモンバランスの乱れが炎症を引き起こすことが認められています。予防には、正しい姿勢や適切な手の使い方を注意して、腕への負荷を軽減する工夫をすることが重要です。また、症状が出た場合は早期の治療が必要となります。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年10月30日

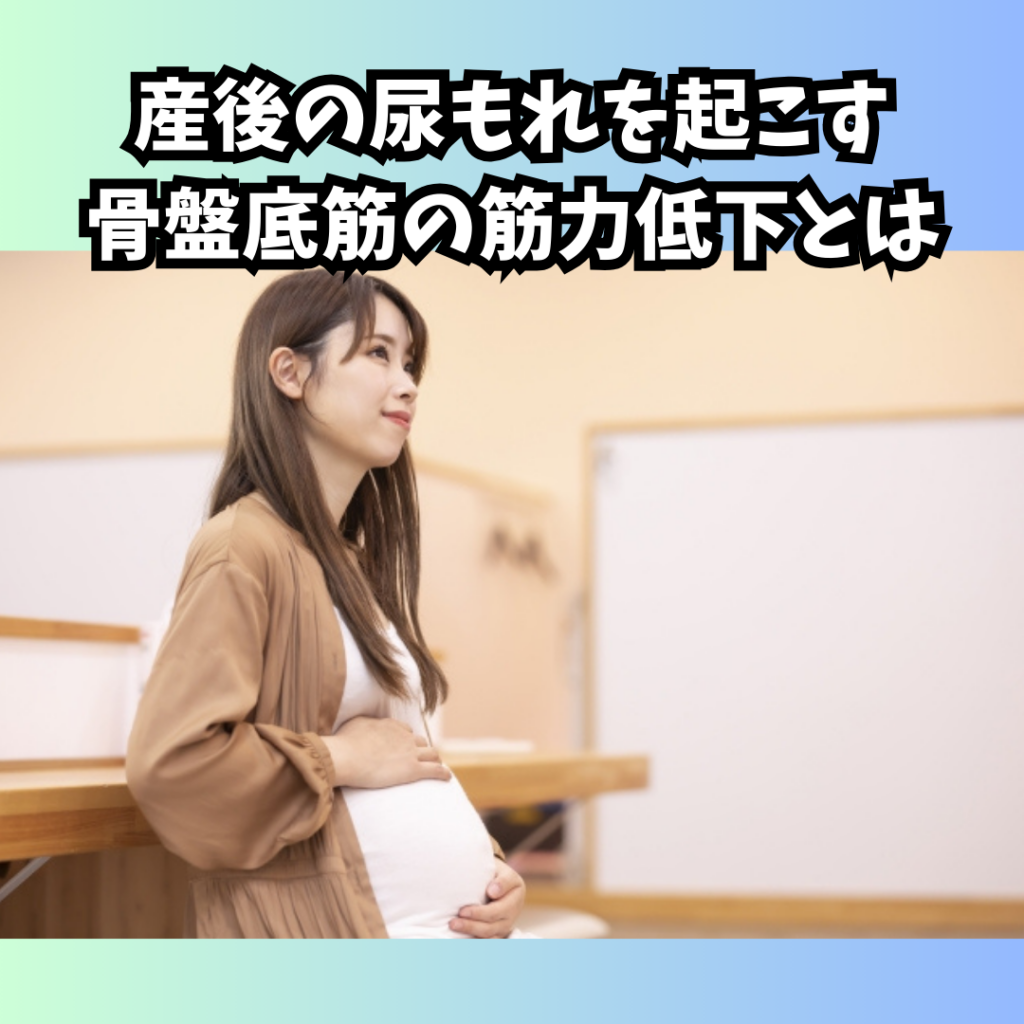

産後の尿もれを起こす骨盤底筋の筋力低下とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【産後の尿もれを起こす骨盤底筋の筋力低下とは】

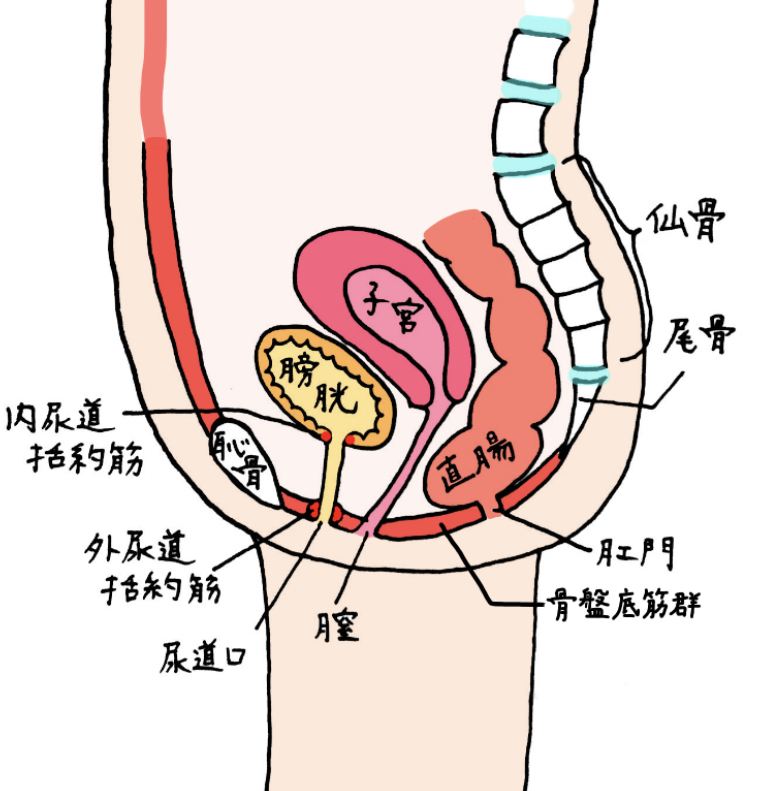

妊娠と出産による骨盤底筋への影響

妊娠期間中、女性の身体は大きな変化を経験します。これには、子宮の増大やホルモンの変動などが含まれます。これらの変化は、骨盤底筋にも影響を与える可能性があります。妊娠の初期から子宮は徐々に大きくなり、骨盤底筋はこの成長に合わせてストレッチされます。また、ホルモンの分泌によって骨盤底筋の筋肉が緩んでしまうこともあります。そのため、妊娠中の女性は骨盤底筋の筋力低下に直面する可能性があります。

分娩による骨盤底筋の負担

分娩は、骨盤底筋にとって大きな負担を与える出来事です。子宮の収縮や赤ちゃんの出産に伴い、骨盤底筋は強い緊張と伸展を経験します。この過程で骨盤底筋に微小な損傷が生じることがあります。また、分娩時には骨盤底筋に大きな力がかかるため、筋力低下や緩みの原因となります。特に、長時間にわたる陣痛や分娩が困難な場合、骨盤底筋に対する負担はさらに増加します。

産後の骨盤の可動性の変化

出産後、女性の骨盤は妊娠前の状態に戻る過程を経ます。この過程で骨盤底筋は再び緊張し、筋力が回復されることが期待されます。しかし、産後に骨盤底筋の筋力が完全に回復しない場合もあります。これは、骨盤の可動性が変化し、骨盤底筋の緊張を適切に保つことができなくなることが原因です。特に、妊娠中に骨盤に過度の負荷がかかった場合や分娩時に骨盤が広がった場合、骨盤底筋の筋力低下が起こりやすくなります。

まとめ

産後の骨盤底筋の筋力低下は、妊娠と出産による様々な要因によって引き起こされます。妊娠中のストレッチやホルモンの変動、分娩時の負担によって骨盤底筋は緩み、筋力低下が生じます。また、産後の骨盤の可動性の変化も筋力低下の原因となります。これらの要因によって引き起こされる骨盤底筋の筋力低下は、産後のしっかり骨盤矯正や運動で元の状態に戻しましょう。

骨盤底筋を強化するトレーニング法

仰向けて寝て膝を曲げます。 お尻を上げる時に膣を意識してギューっと締めます。

7回一日2セットを行なって下さい。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

2023年10月23日

11月の産後のトレーニングのお知らせ

【11月の産後のトレーニングのお知らせ】

いつもありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

みなさん、こんにちは。いつもブログを読んでいただきありがとうございます。

朝方冷え込みが厳しいですね。

気をつけていいましたが、油断してくしゃみと鼻水が土日でてました。

皆様も身体や体温管理を気をつけて下さいね。

産後ママさんのトレーニングのお知らせと日程をお伝えします。😊

骨盤の周りのお腹、お尻、太ももを中心に引き締め、代謝を上げます!

妊娠して動かなくなった体をお子さんと一緒にエクササイズできます🌟

スキンシップをとりながら楽しみましょう♪

11月9日(木) 10時30分〜

16日(木) 10時30分〜

30日(木) 10時30分〜

です。

【参加費】:500円

授乳、オムツ交換スペースも用意していますよ🌟

お子さんとご一緒でも、ママさんお一人での参加もオッケー👌です!

【お持ち物】

・水分

・お子さんを置く用のブランケット又はバスタオル

当院に通ってないお友達もお誘いしても歓迎ですし、ご都合良ければぜひご参加くださーい😃✨

2023年10月23日

栄養バランスが 良い?悪い?

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【栄養バランスが 良い?悪い?】

「バランスよく食べることが大事」と聞いたことはありませんか? では、バランスが良いとはどういうことな のでしょうか? 例えば、適正体重の人で“摂取エネルギーと消費エネルギーの量が同じ”場合、「エネルギー収支のバランスが良 い」と言えます。

また、食事の「栄養バランスが良い」と栄養が身体の隅々まで行き渡り、身体を作る機能や免疫の機能が良好に なり、日々の活力の源となります。

つまり、人が生きていくために必要なエネルギーや栄養素を過不足なく取り入れる事ができている状態のこと を、「栄養バランスが良い」ということができます。

食事のバランスを 整えるには?

摂取量と消費量のバランスは体重の増減で知ることができますが、栄養バランスの良し悪しはなかなか数値とし て知ることができません。

ではどのようにバランスを取ればよいのでしょうか? 栄養バランスを取る方法はいくつかありますが、身近でもよく使われている考え方が「3色食品群」です。この 考え方は多くの幼稚園や保育園、学校給食の献立表で採用されており、原材料を色ごとに振り分けてわかりやす く表示している所もあります。もしも学校などの献立表がご家庭にあれば、一度確認してみてください。

黄色エネルギーのもと となる。熱を産生 する働きがある食べ物。主にご 飯、麺類、パン、油脂類 赤色身体を作るもと となる。血や筋 肉、ホルモンや免疫の源とな る食べ物。主に肉、魚、卵、 大豆製品(豆腐、油揚げ、納 豆、枝豆等)、乳製品(牛乳、 チーズ、ヨーグルト等) 緑色身体の調子を整え る 黄色や赤色の 食材を身体に必要な状態に整える ために必要な食べ物、排便や腸内 環境にも影響を与える食べ物。主 に淡色野菜、緑黄色野菜、きのこ 類、海藻類、果物 まずはこの3色の食材を毎食食卓に並べることができるように食事のバランスを整えてみましょう。

10種類の食品群を 毎日食べる

次に「10食品群」という考え方をご紹介します。 先程の「3色食品群」よりも細分化されており、「主食にプラスして10種類の食品群を毎日食べる」こ とを目標とします。

肉:牛肉、豚肉、鶏肉、ひき肉、加工はしてあってもよい

魚:刺し身、切り身、缶詰、貝類 等、加工はしてあっても良い

卵:うずらの卵、鶏卵、魚卵は魚に入る

大豆:豆腐、油揚げ、きなこ、納豆、枝豆 等の大豆の加工食品

牛乳:牛乳のみ いちご牛乳やコーヒー牛乳は含まない

緑黄色野菜:ほうれん草、小松菜、トマトなどの色の濃い野菜

海藻類:わかめ、昆布、ひじき等

出汁は含まない いも類:じゃがいも、さつまいも、里芋 等のイモ類

果物:青果、缶詰等の果物をそのまま使ったものでも良い

油:オリーブ油、ごま油、油脂 等の油

マヨネーズやドレッシングも含む それぞれの食品群について「毎日食べている」なら1点とし、10点が満点となります。 例えば、毎日の味噌汁に豆腐やわかめが入っていれば、大豆製品と海藻類は食べているの でそれぞれ1点づつ合計2点となります。

65歳以上の高齢者を対象とした研究結果では、この10食品群の摂取頻度を調査し、 9−10点の方では高次生活機能の低下が少ないという結果が出ています。 高次生活機能とは生活を自分の力で行える能力のことです。自分の力でいつまでも健康に 過ごせるように意識することが大切です。 様々な情報の中でどれが正しいいのか、自分にあっているものなのか、見つけるのはと ても難しいことです。いろいろな食材を食べる基本の食事をそろえつつ自分にあったプラ スαの情報を見つけましょう。

10食品を食べることに意識しすぎて摂取カロリーが増えないように注意しましょ。

2023年10月22日

1日最適なノンレム睡眠の時間とは

いつも閲覧ありがとうございます。

富山の整体院H&Bカイロスタジオの南です。

今回も皆さんのお困りの症状が少しでもよくなる情報や気付きを与えれるように発信していきたいと思います。

今回のテーマは

【1日最適なノンレム睡眠の時間とは】

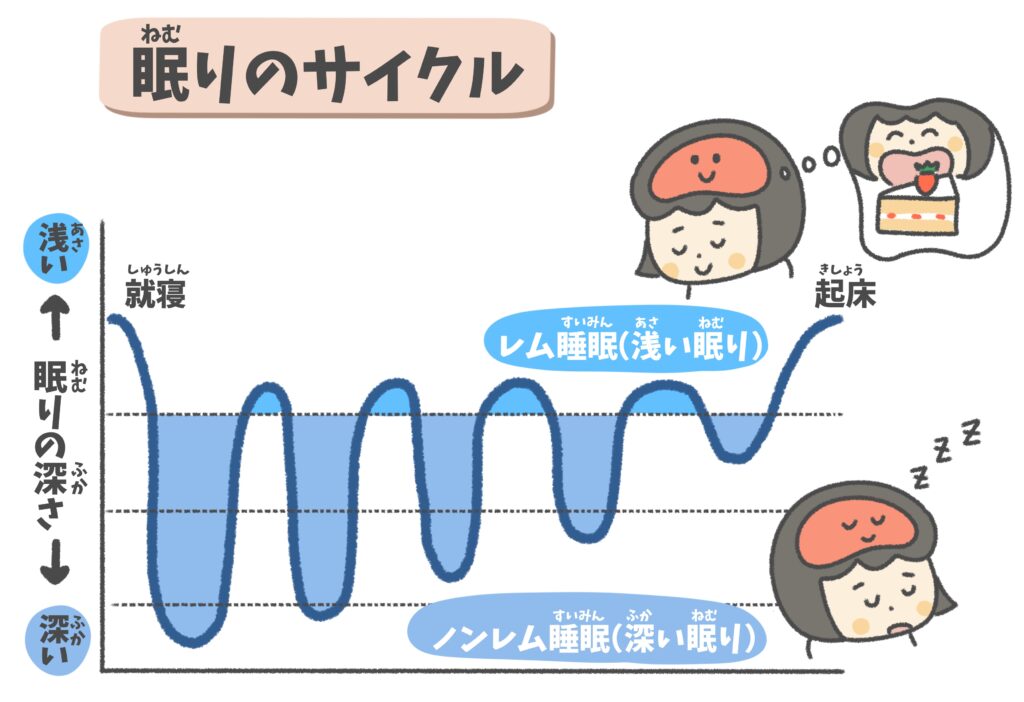

ノンレム睡眠の時間は個人によって異なる場合がありますが、一般的には成人において1日に約90分から120分程度のノンレム睡眠が必要とされています。

ノンレム睡眠は、深い睡眠とも呼ばれ、体を休めるために重要な役割を果たします。この睡眠段階は睡眠の初期に現れ、通常は睡眠サイクルの最初の約45分間から1時間程度続きます。夜間には複数回のノンレム睡眠が交互に現れます。

ノンレム睡眠は脳波の特徴的なパターンで特定されます。

深い睡眠は、セロトニンやメラトニンといった睡眠ホルモンの分泌が高まり、リラクゼーションや身体の修復をします。深い眠りは筋肉の緊張がほぐれ、心拍数や血圧も低下します。

ノンレム睡眠の重要な役割は、身体的な休息と回復を促進することです。深い睡眠は体の免疫システムの強化にも関与しており、炎症の緩和や細胞の修復をサポートします。また、記憶や学習の固定化、情報の整理、ストレスの軽減にも影響を与えます。

またノンレム睡眠の時間は個人差があるため、必ずしも1日に90分から120分の深い睡眠を得られるわけではありません。睡眠の質や量は、個人の生活状況や健康状態、ストレスレベルなどによって影響を受けます。

まとめ:

ノンレム睡眠は、私たちが日々の活動に必要な体の回復と修復を促進する重要な睡眠の段階です。深い睡眠は体の免疫システムを強化し、記憶や学習の固定化をサポートする役割を果たします。個人によって必要なノンレム睡眠の時間は異なるため、自分自身の体の信号に耳を傾け、睡眠習慣を整えることが重要です。十分なノンレム睡眠を得るために、健康的なライフスタイルを維持し、ストレスを管理することが大切です。

生活習慣を見直し、それでも良くならないようでしたら当院までご相談、整体の施術をしに来て下さいね。

☎️0764561117

ご予約はLINE予約orお電話ください。

LINE予約も24時間受付中📩

電話をかける

電話をかける LINE予約

LINE予約